评价小学数学课堂的质量,需要从多个维度综合考量,课堂不仅是知识传递的场所,更是培养学生逻辑思维、解决问题能力的关键环境,以下从教学实践出发,提供几个核心评价方向。

教学目标是否清晰可衡量

一堂优质数学课的首要特征,是教师对教学目标有精准把控,根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》,小学阶段需重点培养数感、符号意识及空间观念,例如在“分数初步认识”课程中,教师应明确区分“了解分数定义”与“能用分数解决实际问题”的不同层级目标,并通过当堂练习检验学生掌握情况,若课堂结束时,学生能独立完成类似“将蛋糕平均分给4人”的生活化题目,说明目标达成度较高。

学生参与度与思维深度

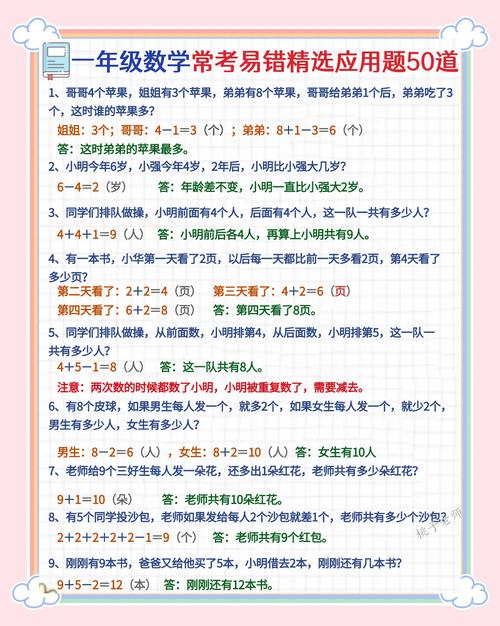

有效的课堂应避免“教师讲、学生听”的单向模式,观察学生是否主动提问、能否用不同方法解题至关重要,比如教学“两位数加减法”时,教师可鼓励学生用摆小棒、画图或列竖式等多种方式推导结果,当出现“35+17=42还是52”的分歧时,引导学生通过验算自主发现进位错误,这种生成性讨论比直接纠正更能提升思维品质。

教学策略与个体差异关注

差异化教学是数学课堂常被忽视的环节,优质课堂中,教师会设计分层任务:基础组完成课本例题,进阶组尝试改编题目,能力突出者则可探索开放性问题,认识图形”课程中,在大多数学生辨识基本立体图形时,可让部分学生用七巧板组合出新图形并描述特征,课后作业也需体现梯度,如同时布置计算题与应用题供学生自选。

评价反馈的及时性与建设性

教师的即时反馈直接影响学习效果,研究发现,针对具体解题步骤的点评比“很好”“正确”等笼统评价更能促进进步,当学生板演“24÷3=7”时,回应“你的乘法口诀记忆很准确,但请注意除法中的除数与被除数关系”既能保护积极性,又明确改进方向,同时采用学生自评、互评等多维度评估方式,能更全面反映学习状态。

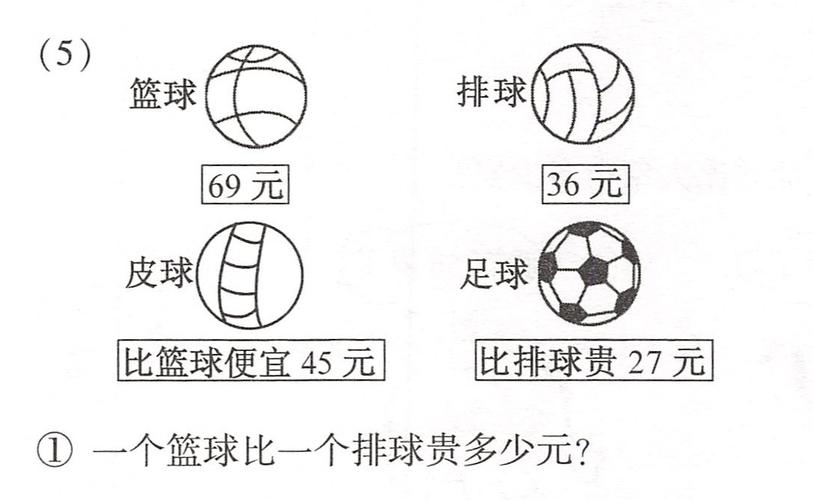

课堂与现实生活的联结强度

数学知识的生活化应用是维持学习兴趣的关键,优秀案例包括:用“超市价格比较”理解小数,通过“教室座位排列”学习行列定位,某教师在“统计”单元中,让学生记录家庭一周垃圾数量并制作条形图,既掌握数据整理技能,又渗透环保理念,这种真实情境的融入,使抽象概念转化为可感知的经验。

从个人观察来看,当前小学数学课堂正在从“知识灌输”向“素养培育”转型,真正优质的课堂,会让学生经历“困惑—探索—顿悟”的完整过程,教师则扮演引导者而非答案提供者的角色,这种转变对教师的学科功底与教学智慧提出了更高要求,也是未来课堂评价需要重点关注的方向。

发表评论