孩子对数学兴趣不足,是许多家长面临的难题,数学作为基础学科,若早期缺乏兴趣,可能影响后续学习动力,如何从根源解决问题?关键在于找到孩子抵触的原因,并采用科学方法引导。

一、兴趣不足的常见原因

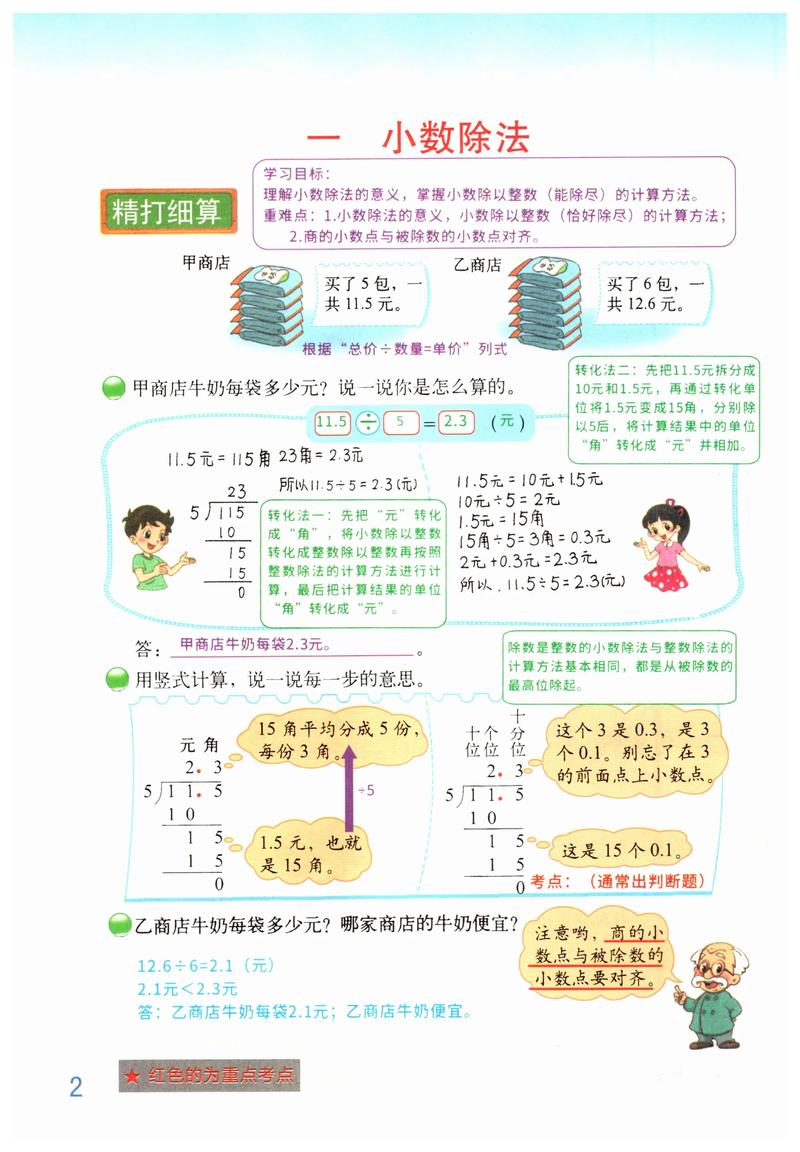

1、抽象概念难以理解

小学阶段孩子思维以具象为主,当课程涉及图形变换、数量关系等抽象内容时,若缺乏实物辅助教学,易产生挫败感。

2、教学方式单一

重复做题、机械记忆公式的教学模式,容易让孩子将数学与“枯燥”画等号。

3、过度关注成绩

家长频繁强调分数和排名,会加剧孩子对数学的焦虑情绪,形成负面心理暗示。

二、提升兴趣的实践方法

① 将数学融入生活场景

用生活案例替代练习题:购物时让孩子计算折扣金额,整理玩具时分类统计数量,旅行途中记录汽车牌号找规律,真实情境能让孩子直观感受数学的实用性。

② 游戏化学习激发动力

- 低年级可用“数字卡牌”训练速算能力

- 几何知识通过积木拼接、折纸活动理解

- 开发家庭数学闯关游戏,设置奖励机制

③ 建立阶梯式成就感

避免用“别人家的孩子”作比较,改为关注个体进步,例如孩子昨天错5道题,今天错3道,可直接表扬:“比昨天多攻克了两道难关!”微小进步的积累能重建自信心。

④ 善用多媒体工具

选择互动性强的数学启蒙APP,如以动画讲解分数概念,用虚拟实验室演示立体图形展开过程,视觉化工具能降低理解门槛。

三、家长需要注意的误区

- 切忌用“笨”“粗心”等负面标签评价孩子

- 不盲目增加练习题量,避免透支学习热情

- 优先培养数感与逻辑思维,而非追求解题速度

教育心理学研究表明,6-12岁是形成学科态度的关键期,与其强迫孩子刷题,不如通过观察其兴趣点,将数学与绘画、运动、音乐等领域结合,例如喜欢画画的孩子,可引导其用几何图形创作;热衷足球的,则用射门角度讲解基础几何。

数学本质是解决问题的工具,当孩子感受到它能解释生活中的现象、完成有趣的任务时,抵触情绪自然会转化为探索欲,这个过程需要家长保持耐心,用陪伴代替催促,用引导替代说教。

作为教育从业者,建议家长定期与教师沟通,了解课程进度,但不必过度干预具体学习过程,给孩子试错空间,允许他们按自己的节奏建立对数学的认知体系,往往比短期提升成绩更重要。

发表评论