数学是思维的体操,更是打开智慧之门的钥匙,如何让孩子从小学阶段就真正爱上数学?关键在于将抽象符号转化为生活中的趣味体验,让解题过程像寻宝一样充满惊喜。

一、数学启蒙从真实场景开始

当孩子用卷尺测量书桌长度时,厘米与毫米的概念自然扎根;超市购物时计算找零,加减运算变得具体可感,某小学三年级教师分享:“班上有个男孩每天记录全家人的睡眠时长,三个月后自己整理出柱状图,主动分析睡眠质量与成绩的关系。”真实场景中的数学应用,能激活孩子主动思考的神经元。

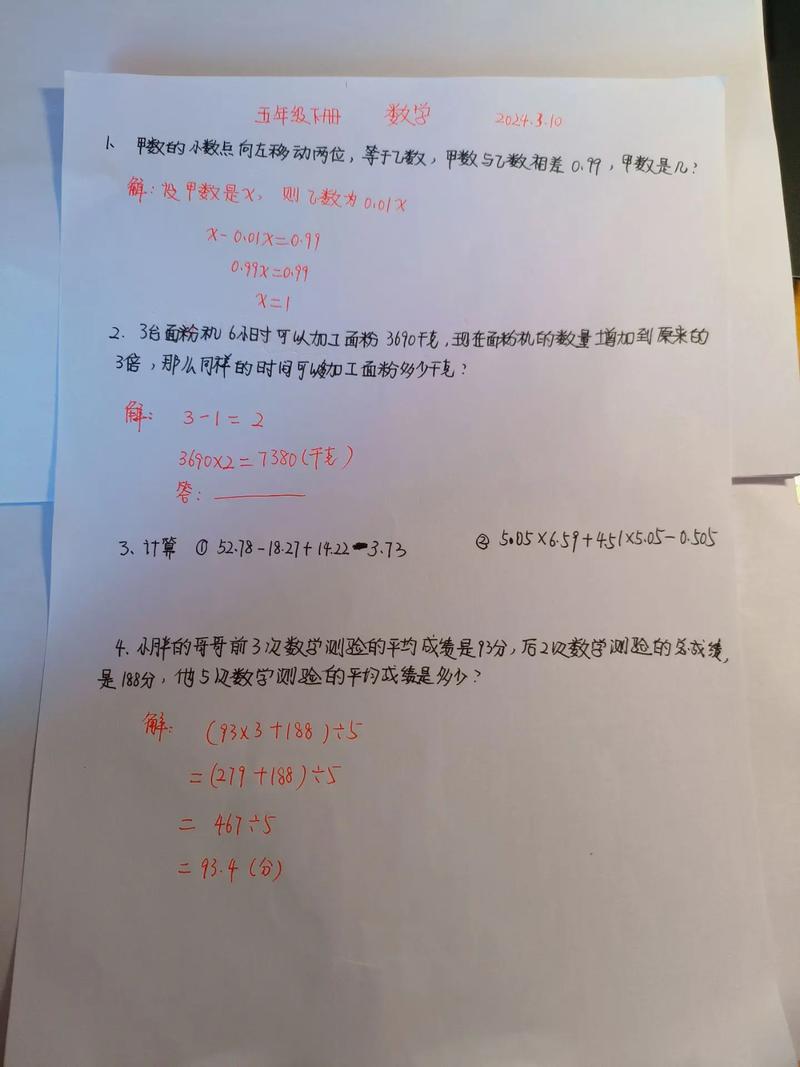

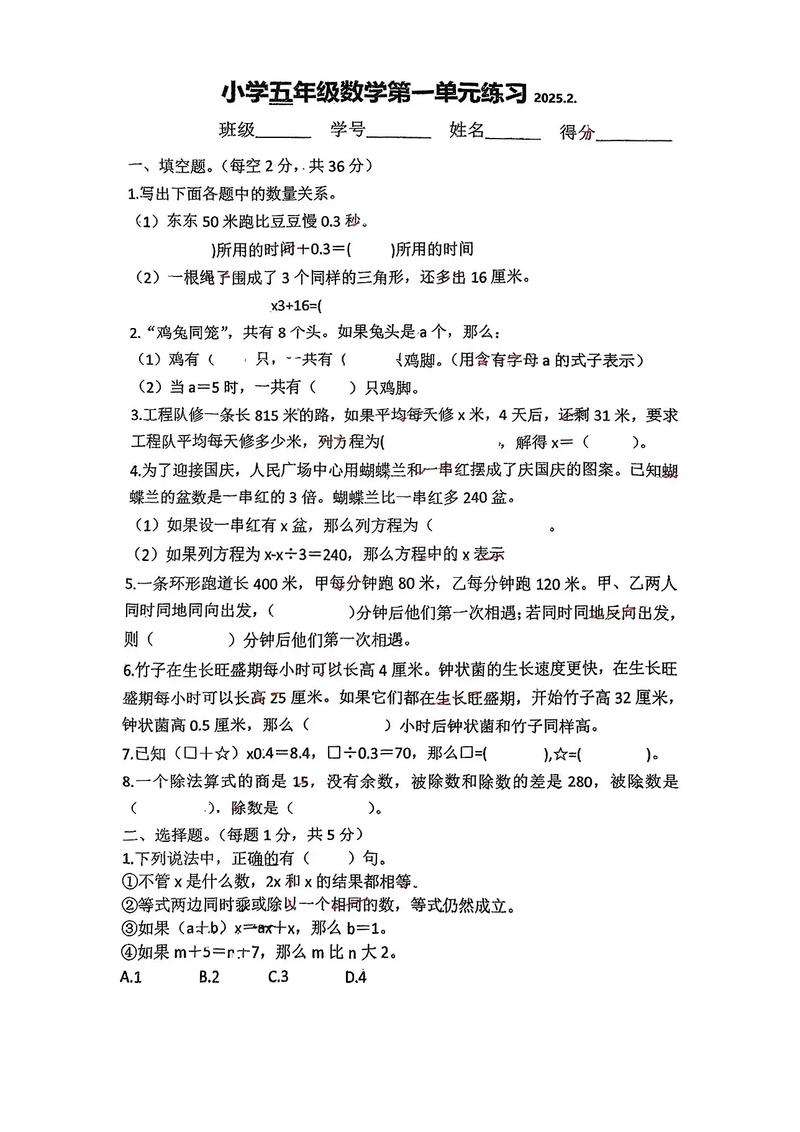

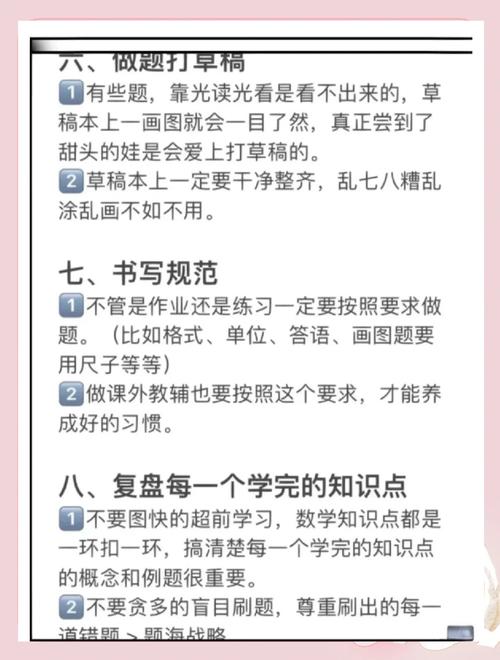

二、解题思维比正确答案更重要

面对“鸡兔同笼”问题时,鼓励孩子用积木代替动物,通过动手摆放寻找解题思路,北京海淀区数学教研组发现,用画图法解题的学生,在复杂应用题上的正确率比直接套公式的学生高23%,当孩子说“5+7=13”时,不要急于否定,先问:“能说说你是怎么得到这个结果的吗?”错误往往是创造性思维的起点。

三、建立数学成就反馈系统

准备三个文件盒,分别贴上“今日战利品”“升级挑战区”“荣誉殿堂”,把完成的练习放入第一盒,遇到难题写在小卡片放进第二盒,第三盒收集满分试卷和创意解题方案,成都某重点小学的实验数据显示,使用这种可视化管理方法的学生,数学学习积极性提升41%,定期带孩子整理“荣誉殿堂”,用成功体验滋养学习信心。

四、家长需要掌握的引导技巧

当孩子反复计算出错时,不妨递给他彩虹笔:“试试用不同颜色标出计算步骤”,研究发现,色彩介入能使计算准确率提升17%,周末可以玩“数学寻宝游戏”,把计算题变成藏在家中的线索卡,最终答案指向藏着惊喜的储物柜密码。

数学教育的本质是培养问题解决者而非计算器,当孩子兴奋地举着草稿纸说“我发现圆形周长和直径总有个3倍多一点的关系”,这时不需要急着讲授圆周率概念,而是和他一起测量更多圆形物体,让探索的火焰自然燃烧,好的数学教育,应该像春雨润物,在生活缝隙里悄然种下逻辑的种子。

发表评论