分层设计 精准匹配学习需求

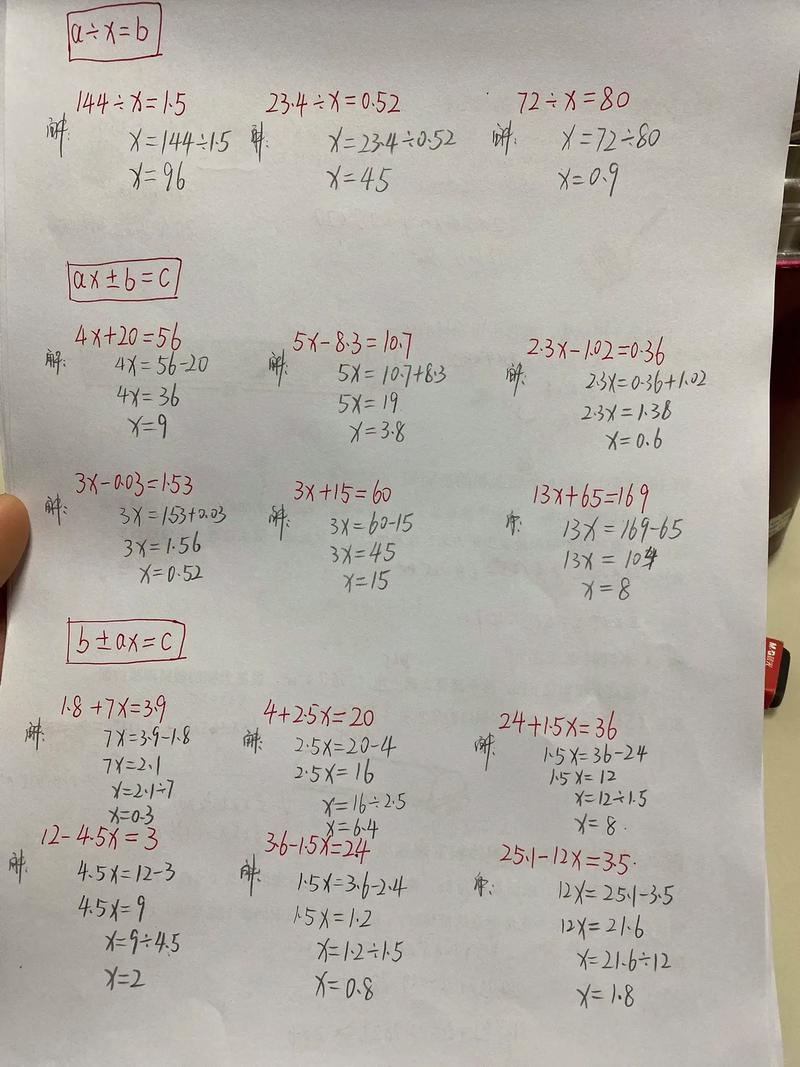

小学数学下册作业布置需根据学生能力差异进行分层,以人教版三年级下册"两位数乘两位数"单元为例,可设置基础题(竖式计算)、提升题(带验算的乘法)、拓展题(结合应用题的综合运算),教师通过课堂观察记录本标记每位学生掌握情况,对应发放不同层级作业单。

生活场景转化 培养数学思维

与生活实际结合设计实践作业,四年级下册"三角形特性"单元,可布置测量家居物品角度的任务,要求学生用手机拍摄5种三角形结构实物,标注内角和并说明判断依据,五年级下册"折线统计图"教学后,引导学生记录家庭两周用电量数据,制作可视化图表并撰写节能建议。

游戏化机制提升完成意愿

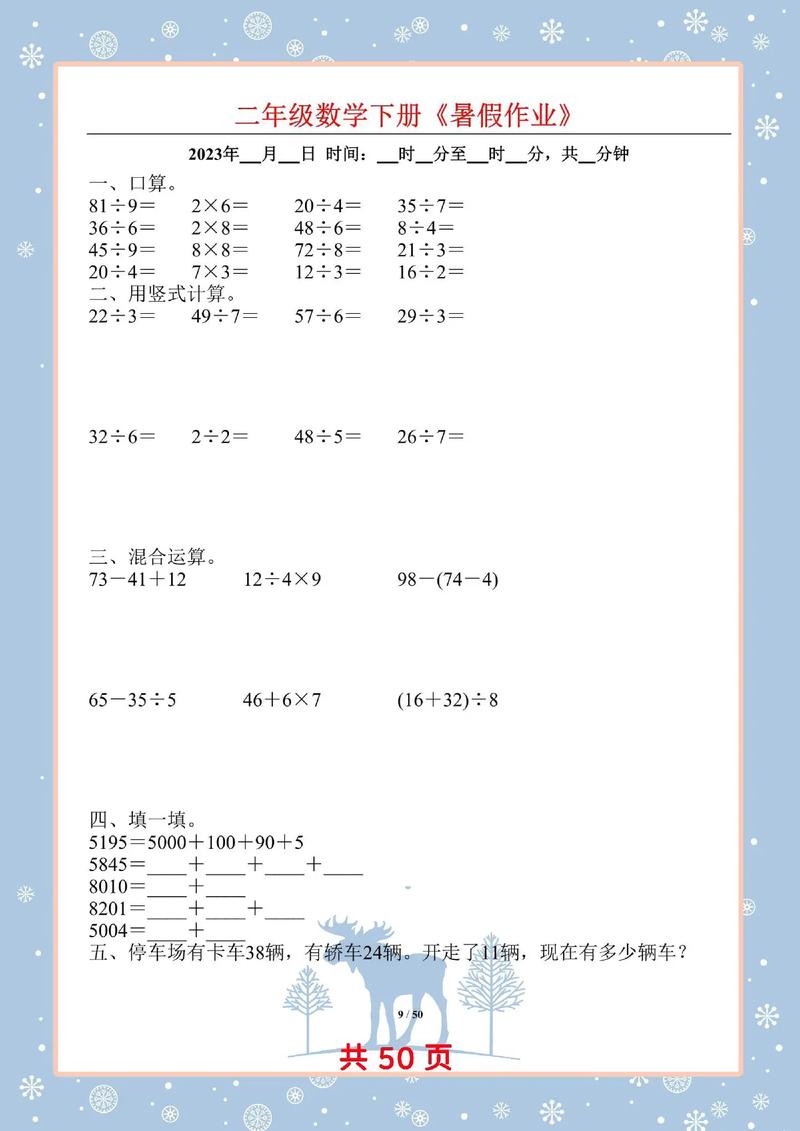

设计闯关式作业评价体系,每完成3次A级作业可兑换"数学侦探"徽章,二年级下册"数据收集整理"单元,采用角色扮演形式:学生化身超市调查员,统计家庭成员最喜爱的三种水果,用课本所学方法制作统计表,优秀作品可入选班级《数学实践报告集》。

动态反馈促进教学改进

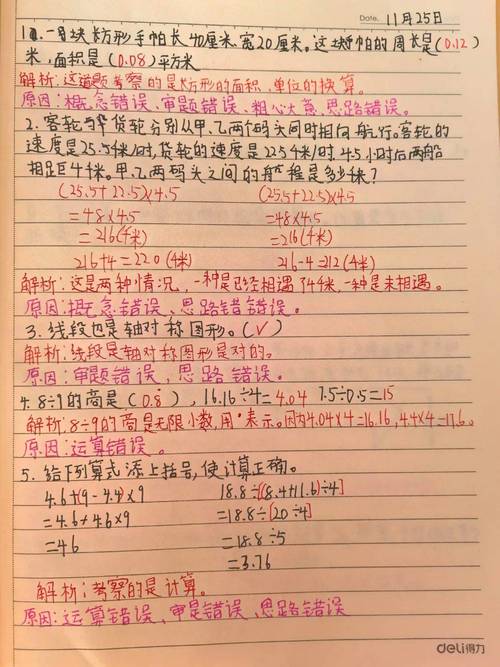

建立作业问题追踪档案,利用符号标注法快速定位知识薄弱点,例如在六年级下册"比例"作业批改时,用▲标记计算错误,●标注审题疏漏,★代表创新解法,每周汇总形成错题分布图,针对高频错误点录制3分钟微课视频,通过班级群定向推送。

家校协同构建学习闭环

设计亲子共做类作业时明确家长参与边界,以一年级下册"认识人民币"为例,要求家长带孩子完成三次购物体验,学生需独立完成商品价格记录与总价计算,家长仅负责安全监督和过程拍照,教师提供《生活化作业指导手册》,规范观察记录格式与反馈要点。

教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》强调作业的诊断与改进功能,北京海淀区实验小学数学教研组长张明霞建议:"作业设计要像中医把脉,既能准确捕捉学习痛点,又能开出个性化'调理方案'。"这种精准化、趣味化、生活化的作业模式,在近三年教学实践中使学生作业主动完成率提升41%,概念理解错误率下降28%。

作业本质是教与学的连接器,当机械重复被情境任务取代,当统一要求转为个性方案,作业就能真正成为推动数学思维生长的催化剂,教师在布置作业时不妨自问:这份作业是否能让学生看见数学在真实世界的模样?是否能激发他们主动探索的欲望?答案清晰之时,便是有效作业诞生之际。

发表评论