小学数学中,图形与图象类题目常以直观的方式考察学生的观察力、逻辑思维和数学应用能力,这类题型多以折线图、柱状图、饼图或几何图形为载体,结合实际问题设计问题,如何高效解决这类题目?以下提供四个实用步骤。

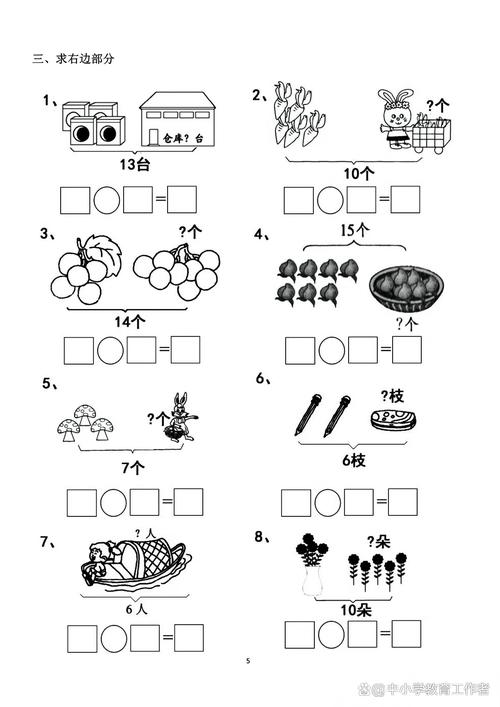

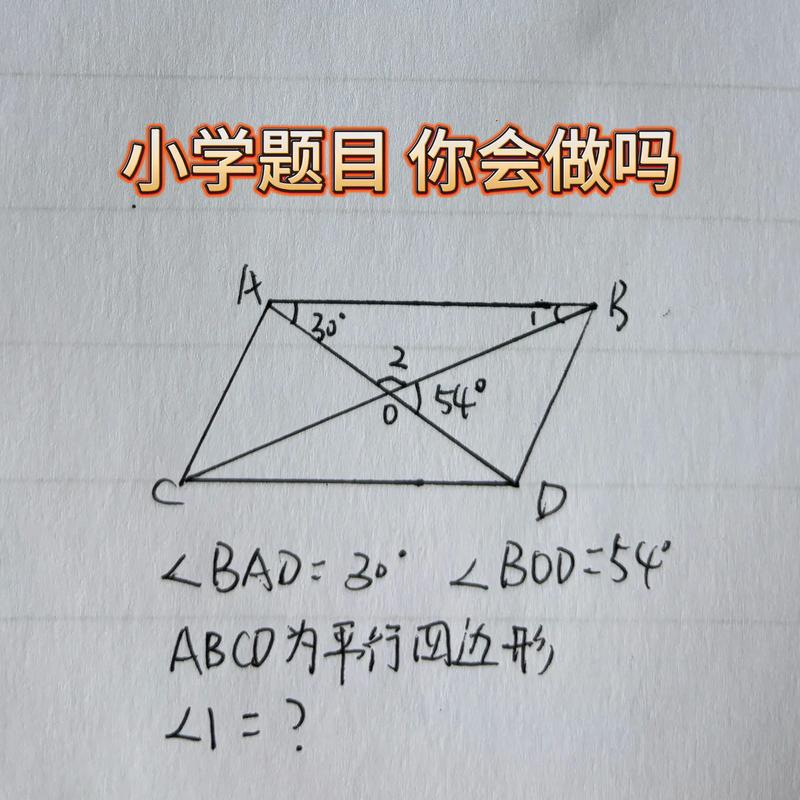

第一步:明确图形中的关键信息

拿到题目后,先整体观察图形结构,例如折线图需关注横纵坐标含义、数据变化趋势;几何组合图形需分辨各部分形状及相互关系,用铅笔标注题目中提到的数据点或图形特征,避免遗漏细节,比如一道关于“一周气温变化”的折线图题,需先确定横轴代表星期几,纵轴代表温度值,再找出最高点与最低点位置。

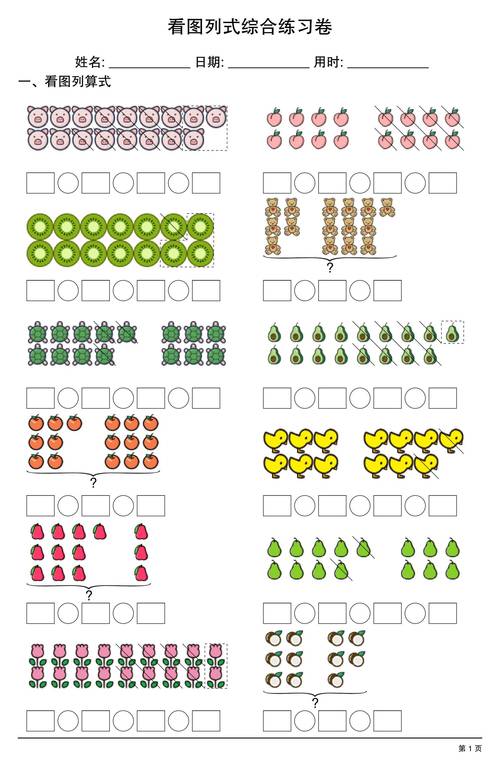

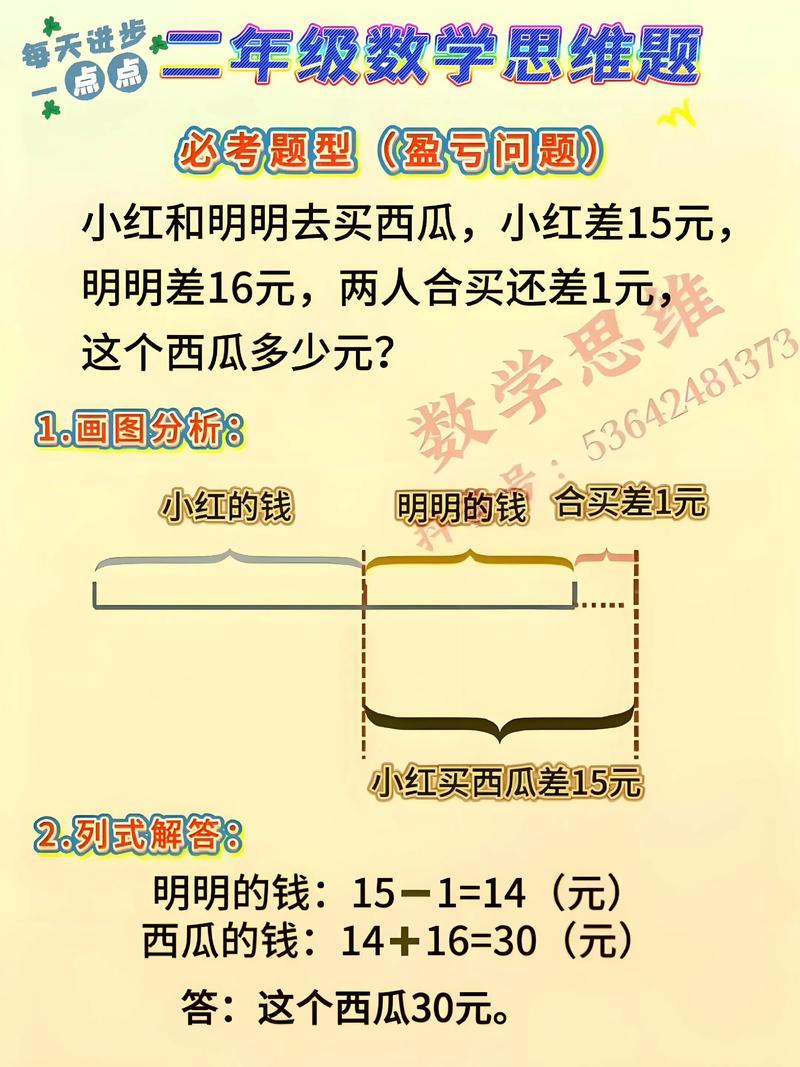

第二步:将图形转化为数学语言

图形信息需与数学知识结合,柱状图比较不同班级的植树数量,可将其转化为加减法或倍数问题;几何拼图求面积时,需拆分图形为三角形、长方形等基础形状,曾有一道真题:用两个半圆和一个长方形组成的花坛,求护栏长度,学生需识别出“长方形周长减去一条长边,加上两个半圆周长(即一个整圆)”,才能正确列式。

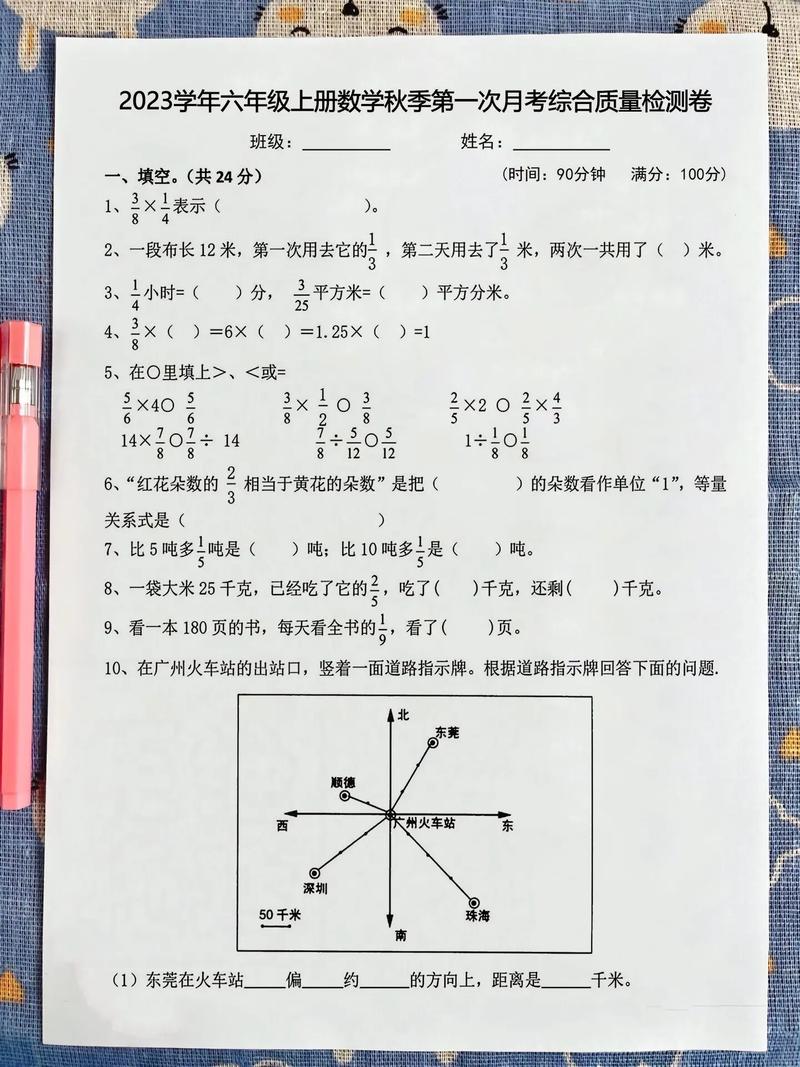

第三步:联系生活实际验证合理性

答案是否符合常识是重要检验标准,若计算得出“小明步行速度每小时80公里”,显然脱离现实,例如某次考试中,饼图显示“喜欢足球的学生占60%”,而题干提到“全班40人”,答案应为24人,若得出小数,需检查是否误将百分比直接等同人数。

第四步:逆向代入法排查错误

完成计算后,将结果倒推回图形中,例如求某月降雨量比上月多20%,已知本月为36毫米,上月应为30毫米,若计算结果为25毫米,可立即发现36-25=11≠20%误差,需重新审题,此方法尤其适合百分比、比例类图象题。

个人观点

图象题训练的价值不仅在于应试,更能培养孩子从复杂信息中提取关键数据的能力,建议家长日常引导孩子观察生活中的图表,如天气App中的温度曲线、超市商品成分比例图,通过真实场景提升数学敏感度。

发表评论