数学作为基础学科,直接影响孩子未来理科学习能力,面对小学阶段数学薄弱的情况,家长需要把握三个关键原则:系统性补漏、建立数学思维、保护学习信心,以下是经过教育心理学验证的有效方法。

一、精准定位知识断层

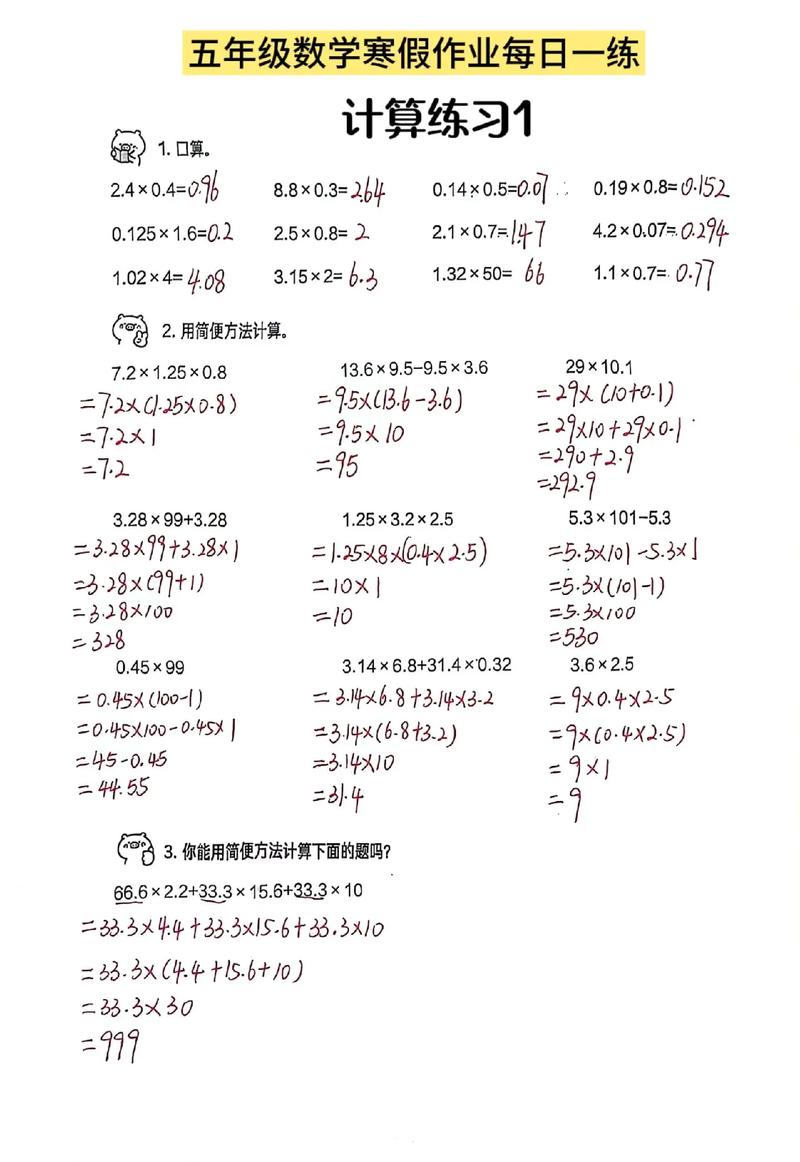

小学数学知识环环相扣,建议准备错题档案本,将作业和试卷中反复出错的题型归类,用不同颜色标注错误类型:红色代表概念混淆(如周长与面积公式混淆),蓝色标记计算粗心,绿色标注理解偏差,通过连续两周记录,某位四年级学生家长发现孩子分数运算错误率达63%,针对性使用实物切割法(切水果、折纸)建立直观认知,三周后正确率提升至82%。

二、构建数学思维工具包

1、生活建模训练:超市购物时让孩子计算折扣优惠,烘焙时测量材料配比,停车场观察车牌数字规律,北京某重点小学数学组研究表明,每周3次生活数学实践的学生,应用题解题速度提升40%。

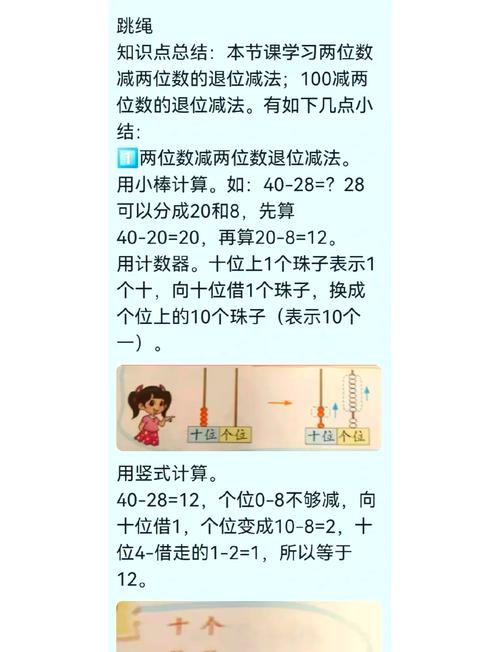

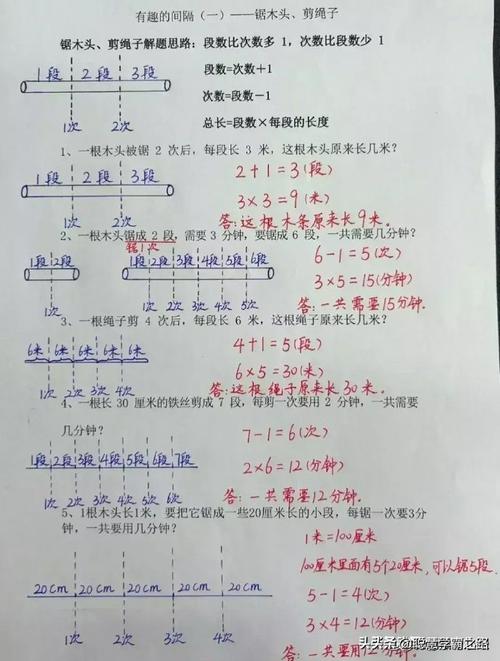

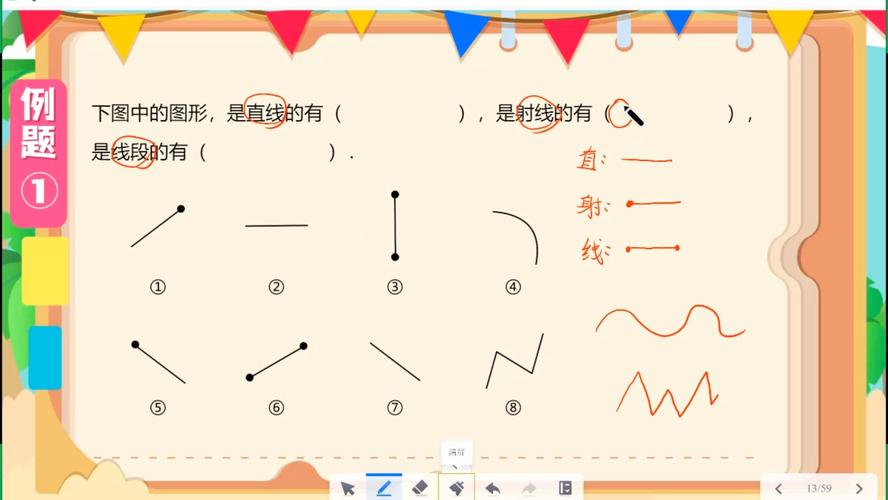

2、可视化思维工具:使用数轴理解负数运算,用积木块演示立体几何,通过思维导图整理单元知识结构,避免机械刷题,重点培养数量关系分析能力。

三、阶梯式难度设计

采用"最近发展区"理论设计练习:当前水平题目占60%,拔高题30%,挑战题10%,例如乘法学习阶段,先巩固表内乘法,再过渡到两位数×一位数,最后接触简单应用题,上海教育研究院跟踪数据显示,该方法使后进生单元测试平均分提高21.5分。

四、建立正向反馈机制

设置可量化的进步指标:计算速度每分钟提升2题,作业准确率提高10%等,采用"错误银行"制度,每纠正5个同类错误兑换一次奖励,避免空洞表扬,具体肯定孩子的解题策略:"刚才用画图法解决鸡兔同笼问题很有创意"。

家长要警惕两种极端:过度依赖补习班填鸭教学,或完全放任孩子自行摸索,某教育机构调研显示,每天15-20分钟亲子数学游戏(如24点、数独),配合每周2次专项训练,三个月内87%的学生数学焦虑感显著降低,暂时的落后恰恰是培养抗挫力和成长型思维的契机。

发表评论