在小学数学教学中,通过举例帮助学生理解抽象概念是常见的教学方法,如何设计有效的例子题?以下结合不同知识点,提供实用思路。

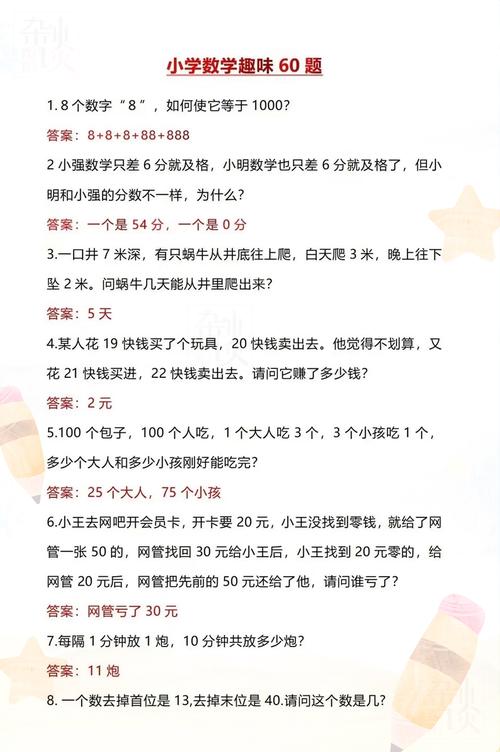

一、基础运算类题目:建立直观感知

对于低年级学生,用实物或生活场景举例更易理解。

> 小明有8块糖果,分给妹妹3块,还剩几块?

> 妈妈买了12个苹果,吃掉5个,篮子里还有多少个?

这类题目将数字转化为具体物品,通过减法意义强化“剩余”概念,设计时需注意数值范围符合学生计算能力,避免过大或过小。

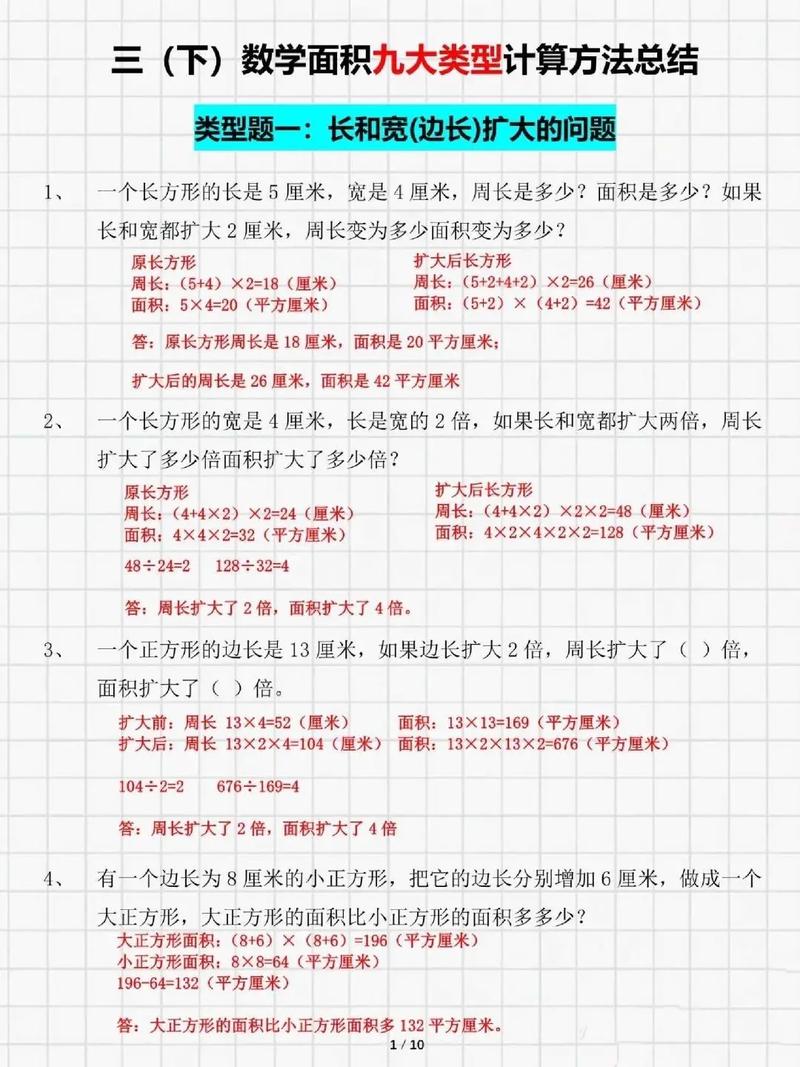

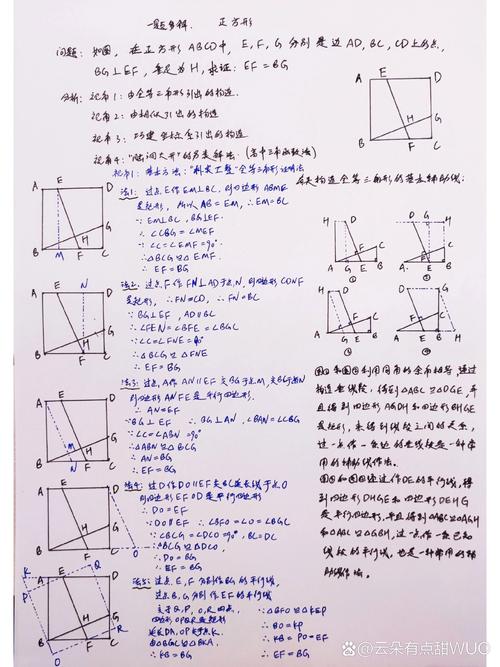

二、几何图形题:动手操作提升空间思维

三年级学习周长时,可设计:

> 用一根24厘米的铁丝围成长方形,长比宽多2厘米,长和宽各多少?

学生通过画图、拼接小棒等方式,直观感受周长与边长的关系,教师可引导学生先列举不同长宽组合,再验证是否符合条件。

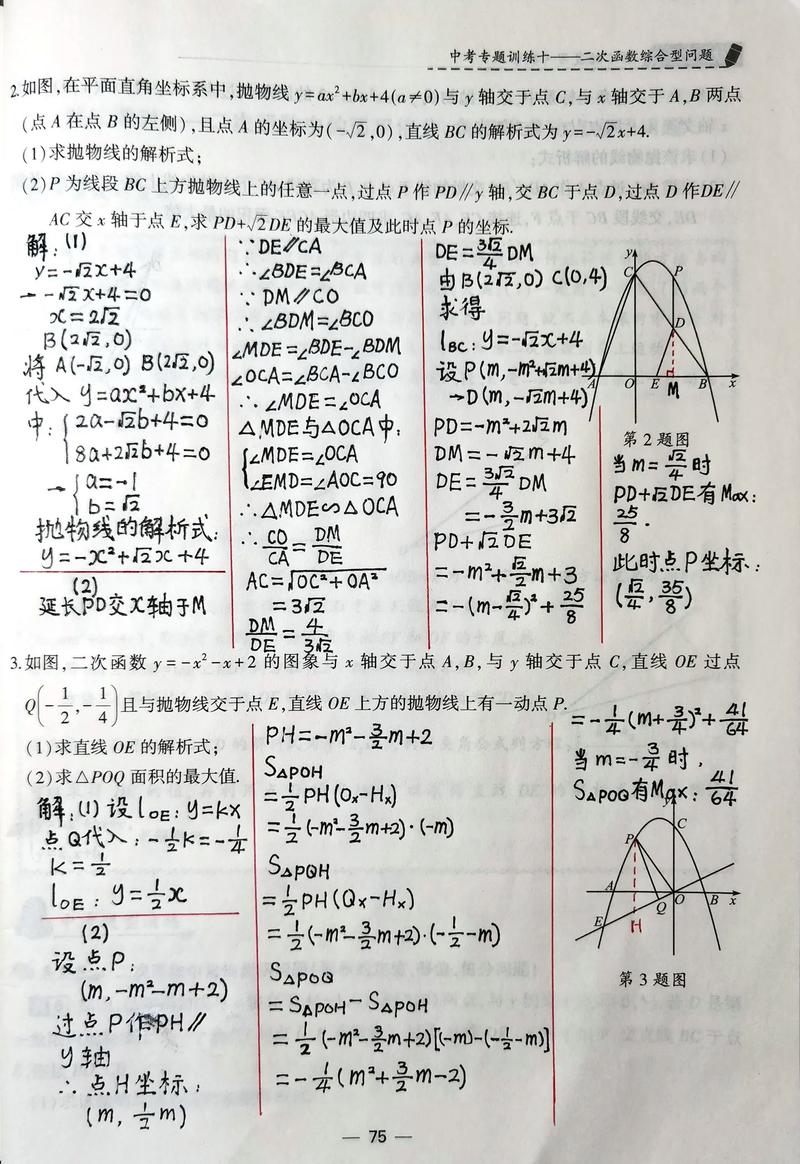

三、应用题建模:从具体到抽象的过渡

四年级“鸡兔同笼”问题,建议分步骤设计例子:

1、简化数据:笼子里有5个头,14只脚,鸡兔各几只?

2、列表尝试:

- 鸡0只,兔5只→脚20只(过多)

- 鸡3只,兔2只→脚3×2+2×4=14只(符合)

3、总结规律:每减少1只兔增加1只鸡,脚减少2只。

四、分数与比例题:实物分割强化理解

五年级讲解分数时,可举例:

> 将3米长的绳子平均分成5段,每段多长?

让学生用纸条实际折叠测量,理解“3÷5=3/5米”与“1÷5=1/5”的区别。

有效设计例子的三个原则

1、阶梯式难度:从具象到抽象,如先分糖果再解方程

2、可验证性:答案能通过实物操作或简单推理检验

3、关联性:新例子需与已学知识形成递进关系

一线教师建议:每周设置2-3道开放型举例题,如“用不同的方法证明15是3的倍数”,鼓励学生自主举例说明,培养发散思维,某重点小学实践数据显示,长期进行举例训练的学生,应用题正确率提升27%。

个人观点:数学举例不是单纯模仿,而是搭建思维脚手架的过程,教师设计题目时,需预留让学生自己创造例子的空间——这才是数学思维生长的关键。

发表评论