数学课常被贴上“枯燥”的标签,但一堂有趣的小学数学课,能让孩子从“被动计算”转向“主动探索”,如何让课堂活起来?关键在于打破传统教学模式,用孩子听得懂的语言,看得见的场景,点燃他们的好奇心。

1. 把数学装进生活口袋里

公式和定理不该困在课本里,比如教“分数”时,可以带一块披萨进教室,让孩子动手切分,讨论“1/2块披萨”和“3/4块披萨”的实际意义,超市购物清单、运动会成绩统计、甚至教室桌椅的排列方式,都能成为数学问题的天然载体,当孩子发现“数学能解决真实问题”,兴趣自然生长。

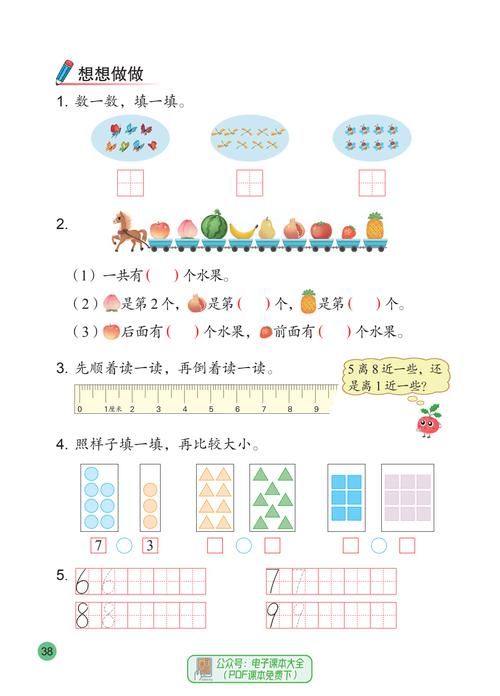

2. 让抽象概念“摸得着”

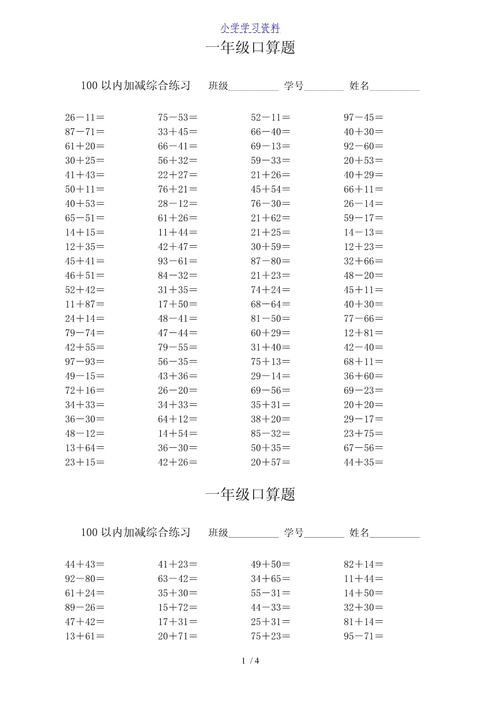

低龄段学生对具象化工具更敏感,教“几何图形”时,彩色积木、七巧板拼图比黑板上的线条更直观;学“加减法”用围棋黑子白子分组对战,比反复列竖式更有代入感,曾有位老师用乐高积木搭建“乘法塔”,学生通过数凸点理解“3×4=12”,下课后还在走廊自发比赛搭塔——教具不是装饰,而是思维的脚手架。

3. 设计有“意外感”的挑战

常规练习题容易让学生陷入机械重复,可以设置开放性任务:给10元钱去文具店搭配购买至少三种物品,要求剩余金额不超过2元;或者用4根火柴拼出5个三角形,这类问题没有唯一答案,却能激发策略性思考,某校教师用“设计校园寻宝路线”串联方位认知、距离计算,学生为优化路线甚至主动研究比例尺。

4. 把错误变成“彩蛋”

学生写错“7+5=13”,与其直接打叉,不如追问:“能说说你是怎么想的吗?”有时会发现孩子独特的计算逻辑,7加3是10,再加2就是12,但我记混了步骤”,将典型错误做成“捉虫游戏”,让全班一起诊断“病号算式”,既能强化知识点,又能营造轻松氛围,毕竟,数学进步的过程本就是试错的过程。

5. 用故事唤醒数学灵魂

数字背后站着人类五千年的智慧,讲“圆周率”时穿插祖冲之算筹计算的故事;教“对称图形”展示敦煌壁画中的几何美学;学“统计”引入伦敦霍乱地图如何用数据拯救生命,当孩子意识到数学是解决问题的史诗,而不仅是考试工具,认知维度会发生质的改变。

一堂好的数学课,应该像侦探破案般充满悬念,像搭建城堡般需要协作,像发现宝藏般带来惊喜,教师的价值不在于灌输知识,而在于制造“啊哈时刻”——当学生眼睛突然发亮,脱口而出“原来是这样!”时,数学的种子才算真正种进了心里。

发表评论