许多家长发现孩子小学数学成绩不理想时容易焦虑,但小学阶段正是培养数学思维的关键期,以下提供可操作的方法,帮助孩子逐步建立数学信心与能力。

一、精准定位薄弱环节

建议家长与任课老师详细沟通,明确孩子具体卡点:是计算失误、概念理解不清,还是应用题分析能力不足,例如某位三年级学生应用题失分严重,经观察发现其读题时习惯性跳过关键数据,针对性训练标注题目关键词后,正确率提升40%。

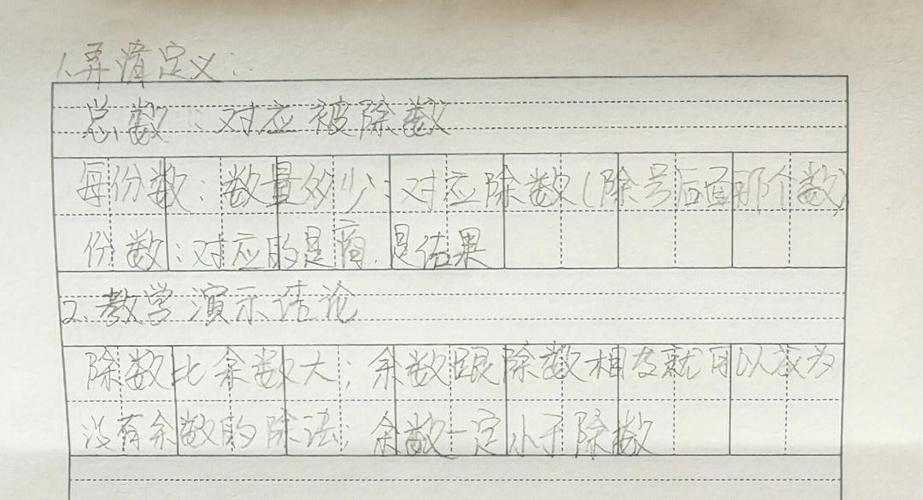

二、建立可视化知识网络

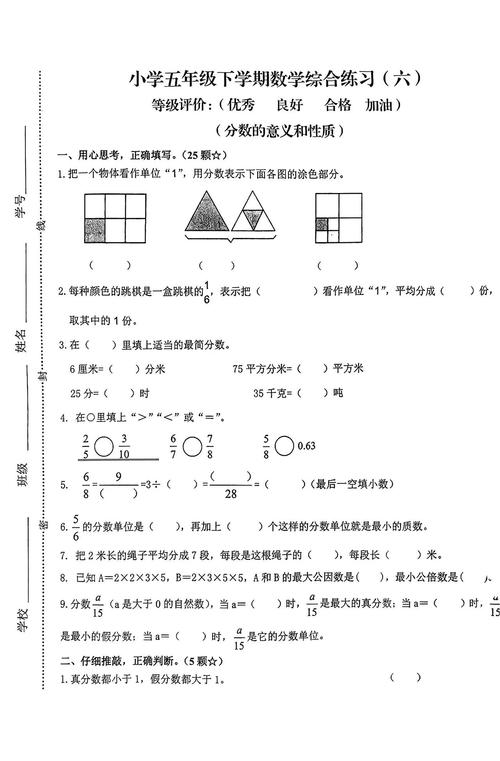

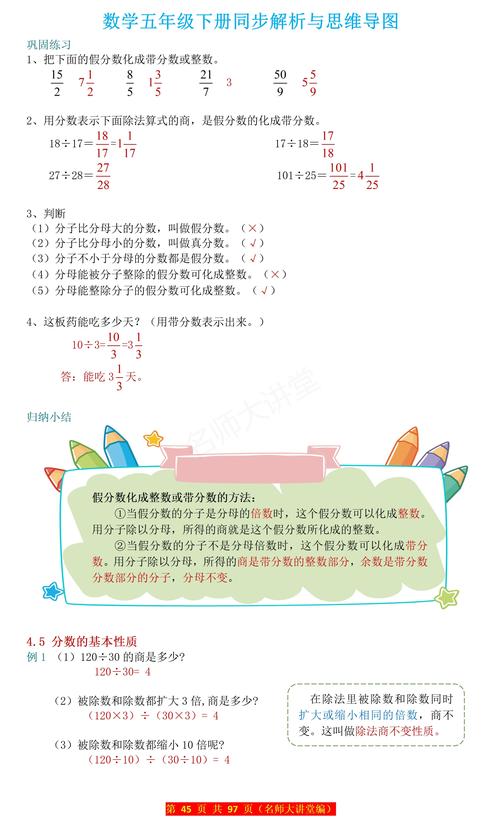

将数学课本每单元核心公式、定理整理成树状图张贴在书桌旁,分数”单元可拆分出基本性质、约分通分、加减法则三大分支,每天用3分钟口头复述,连续两周后知识巩固度显著提升,某实验班采用该方法后,单元测试平均分提高12分。

三、设计阶梯式训练方案

每日练习分三个层级:

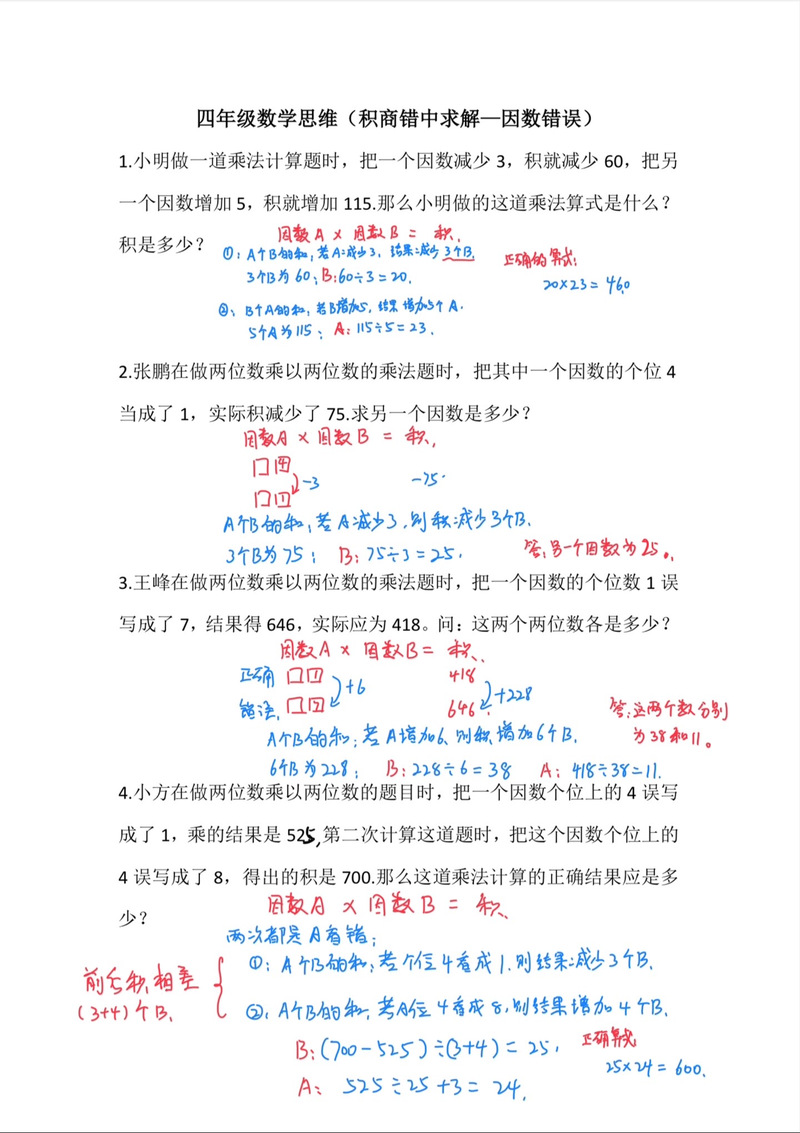

1、基础巩固(10分钟):口算题配合图形认知

2、错题重做(8分钟):用不同颜色笔标注错因

3、思维拓展(7分钟):选择1道与生活结合的趣味题

北京某重点小学跟踪数据显示,持续执行该方案的学生,三个月内计算速度平均提升1.8倍。

四、创设生活化数学场景

超市购物时让孩子计算折扣差价,烘焙时分配材料比例,拼装模型时理解立体几何,真实情境中的数学应用能提升23%的知识留存率,曾有位五年级学生通过记录家庭月度水电费,两个月内掌握小数运算全部考点。

五、优化家庭学习环境

设置固定数学学习时段,保持桌面仅有铅笔、草稿纸、计时器三样物品,建议使用“番茄钟学习法”:25分钟专注学习后休息5分钟,对比实验表明,该方法使孩子注意力集中度提升65%。

数学能力提升需要系统化训练与正向激励的结合,当孩子解出难题时,具体表扬其解题过程中的某个步骤(如“画线段图的方法很巧妙”),这比笼统夸奖有效3倍,教育观察发现,持续获得过程性肯定的学生,两年内学习内驱力增长达78%,每个孩子的认知发展节奏不同,保持适度期待的同时,更应关注思维习惯的养成进度。

发表评论