小学生数学学习遇到困难,家长如何正确引导?

数学是小学阶段的重要学科,但不少家长发现孩子学数学时总喊“难”,甚至出现排斥心理,面对这种情况,盲目责怪或过度补习可能适得其反,如何科学应对,帮助孩子走出数学困境?以下提供几点实用建议。

一、找准问题根源,避免盲目填鸭

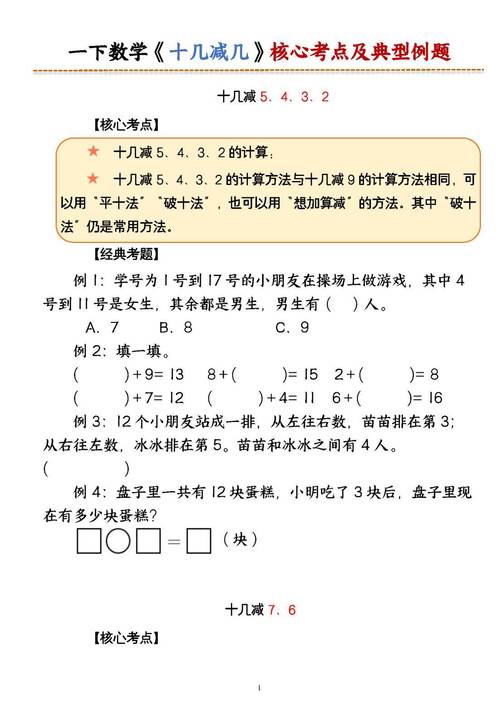

孩子数学成绩不理想,常见原因有三类:基础不扎实、学习方法不当或缺乏兴趣,低年级的口算能力薄弱,会导致高年级应用题理解困难;若孩子长期依赖机械记忆公式,忽视逻辑推导,也会越学越吃力,家长需先与老师沟通,明确孩子卡点,再制定针对性计划。

二、分阶段巩固基础,拒绝“一步登天”

数学知识环环相扣,基础漏洞需优先填补,若孩子乘法口诀不熟,可每天抽出10分钟进行趣味速算游戏;几何概念模糊,可用积木、折纸等工具辅助理解,切忌急于求成,盲目刷题反而会让孩子产生挫败感,建议将目标拆解为小阶段,每完成一项给予鼓励,逐步建立信心。

三、生活化教学,让数学“看得见”

抽象概念是孩子学数学的难点之一,家长可将知识融入生活场景:购物时让孩子计算折扣价格,分水果时练习分数概念,甚至测量房间面积学习单位换算,通过实践,孩子能直观理解数学的实际意义,减少畏难情绪。

四、正向激励比批评更有效

许多家长习惯用“别人家孩子”作对比,或强调“数学不好就考不上好学校”,这类言论容易引发焦虑,正确做法是关注孩子的进步,哪怕只是解对一道题,也及时肯定:“今天的思路比昨天清晰多了!”允许孩子犯错,引导其分析错误原因而非单纯改答案。

五、警惕“过度辅导”,培养独立思考能力

部分家长全程陪读,孩子一遇难题立刻给出解法,这种方式会让孩子产生依赖,建议采用“三步提问法”:先让孩子复述题目条件,再引导其回忆类似题型,最后提示关键步骤,留出自主思考空间。“这道题和昨天做的哪道题有点像?你当时是怎么解决的?”

老师的角色同样关键

学校教学中,教师需关注学生的个体差异,对理解力较弱的学生,可设计分层练习题;对缺乏兴趣的孩子,通过数学故事、趣味竞赛激发热情,家校定期沟通,能更全面掌握孩子的学习状态。

数学兴趣需要长期培养

许多孩子抵触数学,源于早期“被逼学”的经历,小学阶段的核心目标不是刷题量,而是保护求知欲,家长可通过数学绘本、逻辑思维游戏或编程启蒙课程,让孩子发现数学的趣味性,用七巧板探索图形规律,用数独锻炼推理能力。

个人观点

数学学习本质是思维训练,短期成绩波动无需过度焦虑,与其纠结“孩子被数学坑了”,不如反思教育方式是否匹配其认知规律,耐心陪伴、科学引导,远比斥责和题海战术更能让孩子找回学习的主动权。

发表评论