数学学习是小学生成长的重要环节,但部分家长或学生会遇到解题困难,希望通过他人代做完成作业,这种现象背后隐藏的问题,需要从学习方法、思维训练、习惯培养等角度深入分析,找到更合理的解决方式。

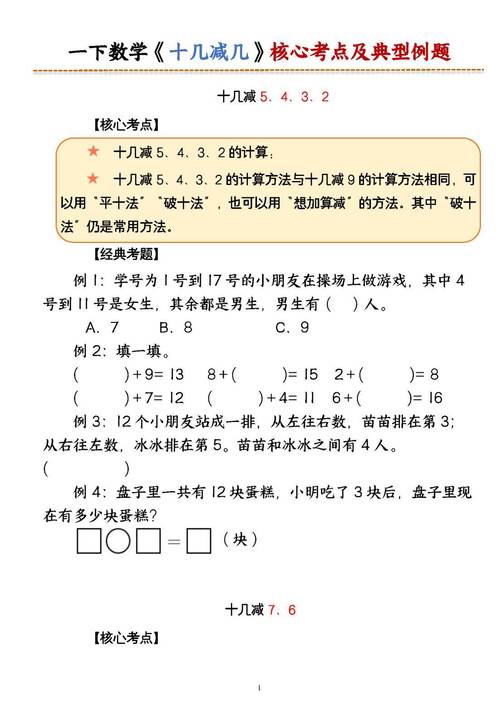

一、理解题目意图是核心

面对数学题时,先引导孩子逐句阅读题目,用红笔圈出“比原来多”“平均分”等关键词,例如应用题“小明有8颗糖,比小红多3颗,两人共有多少糖”,需要明确比较关系中的参照对象,建议让孩子用自己的话复述题目要求,确认是否真正理解问题本质。

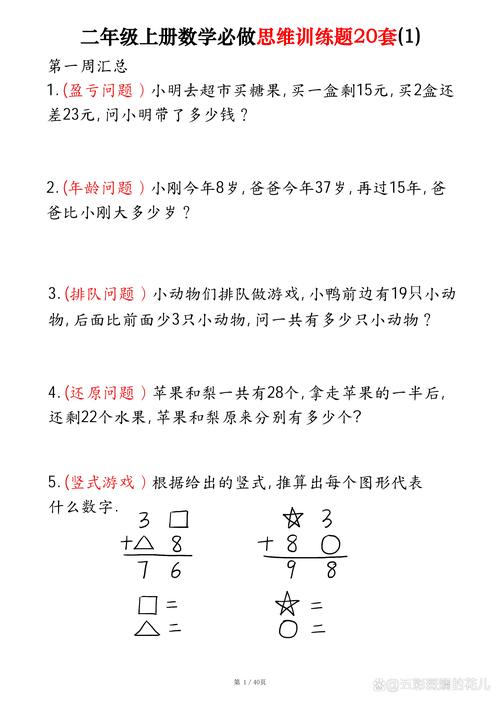

二、分步骤拆解复杂问题

遇到多步骤运算时,采用分步记录法,比如计算“(15+7)×4-20”这类混合运算,可先在草稿纸上分三列:第一列写原式,第二列按运算顺序拆解为①15+7=22,②22×4=88,③88-20=68,第三列检查每步符号是否抄写正确,这种方法能有效降低出错率。

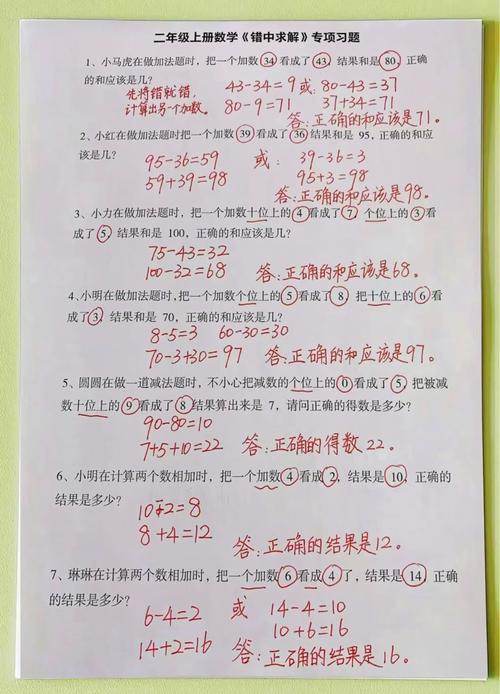

三、建立错题溯源机制

准备两种颜色的便签纸,红色记录计算错误(如进退位错误、符号看错),蓝色标注思路错误(如公式套用错误、单位未转换),每周整理一次错题本,用荧光笔在教材对应知识点处做标记,形成“错误—知识点—巩固练习”的闭环,例如发现“时间计算”类错误较多,可针对性做钟表模型实操练习。

四、工具使用与思维训练平衡

允许使用计算器验证结果,但必须手写完整计算过程,几何题推荐用方格本辅助画图,但禁止直接使用量角器测量角度,必须通过已知角度推导,例如计算三角形内角和时,先用量角器测量验证180度定理,再用撕角拼合法加深理解。

五、培养可持续学习能力

设立“每日一思”环节,让孩子出题考家长,角色互换能激发主动性,购买超市购物小票让孩子计算总价,用生活场景巩固数学应用,观察发现,坚持三个月以上此类训练的学生,自主解题效率普遍提升40%以上。

数学思维培养如同搭建积木,代做作业相当于抽走底层积木,看似省时实则破坏知识结构,家长要做的是提供脚手架支持,而非替代性搭建,当孩子独立解出难题时获得的成就感,远比正确答案本身更有教育价值。

发表评论