数学是小学生学习过程中重要的基础学科,但如何有效引导孩子理解抽象概念,是许多家长和教师的难题,以下结合教育心理学与实际教学经验,分享几个实用方法。

1. 从具体到抽象

儿童的认知发展遵循从具象到抽象的过程,讲解加减法时,先让孩子用实物操作——比如积木、水果或小石子,通过动手摆放、合并或拆分,直观感受数量的变化,当孩子熟悉具体操作后,再逐步引入数字符号和算式。“桌上有3个苹果,妈妈又放了2个,现在有多少个?”通过生活场景过渡到“3+2=5”的算式,孩子更容易建立逻辑关联。

2. 用生活场景激发兴趣

将数学问题与日常情境结合,能降低孩子的抵触心理,比如购物时让孩子计算零钱,分零食时比较比例,测量房间长度学习单位换算,实践表明,当数学与生活需求挂钩时,孩子更愿意主动思考,一位小学教师曾分享案例:通过设计“班级小超市”游戏,学生不仅掌握了四则运算,还理解了货币兑换的概念。

3. 拆分复杂问题,分步引导

遇到较难的题目时,避免直接讲解答案,解决“鸡兔同笼”问题,可以先让孩子假设全是鸡,计算脚的数量,再引导发现差距,逐步推导出兔子的数量,过程中多用提问代替告知:“如果全是鸡,脚的总数对吗?”“差了几只脚?每只兔子比鸡多几只脚?”通过阶梯式提问,帮助孩子独立构建解题思路。

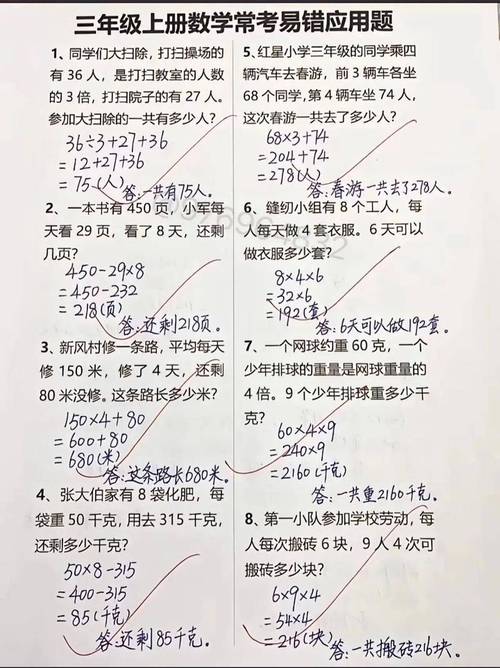

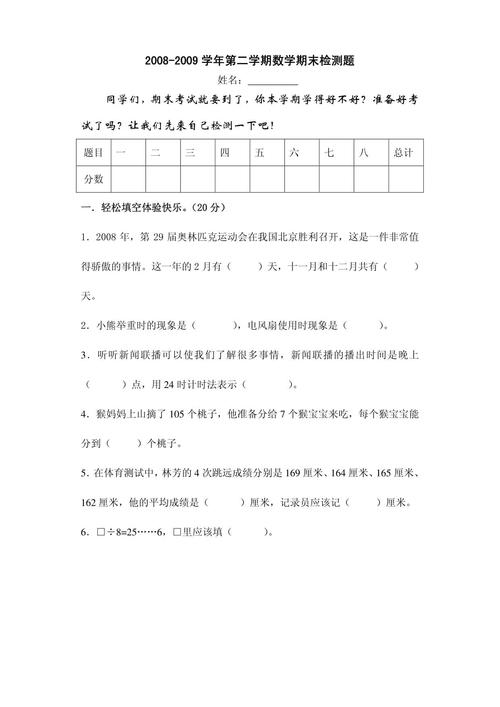

4. 重视错误的价值

孩子出错时,避免简单批评或直接纠正,先观察错误类型:是粗心漏看条件,还是概念理解偏差?若孩子将“15-7”算成9,可以拿出实物演示:“这里有15块饼干,吃掉7块,剩下多少?”通过还原过程,让孩子自行发现错误,鼓励记录错题并归类分析,培养自我反思的习惯。

5. 游戏化与正向反馈

低龄学生对枯燥练习容易厌倦,可借助数学游戏提升参与感,用扑克牌玩“24点”锻炼速算能力,用七巧板理解几何图形,或设计闯关挑战赛巩固知识点,完成目标后及时给予具体表扬:“你用三种方法解开了这道题,很有创意!”避免笼统的“你真棒”,而是强调努力过程和策略运用。

6. 建立“可视化”思维工具

图形辅助能有效降低理解难度,用数轴解释负数概念,用线段图分析应用题的数量关系,用思维导图梳理解题步骤,曾有一名学生总混淆“周长”与“面积”,教师让其用彩笔描边和涂色区分,两周后概念混淆率下降60%。

个人观点:数学教学的核心是培养思维韧性,与其追求解题速度,不如关注孩子是否真正理解逻辑链条,每个学生都有独特的学习节奏,耐心观察他们的认知“卡点”,用适合的方式搭建阶梯,远比机械训练更有意义。

发表评论