民国小学数学教材的独特魅力与教育启示

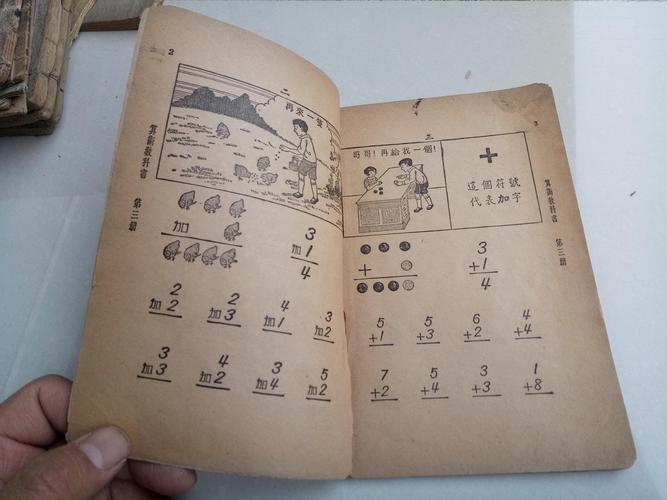

翻开泛黄的民国时期小学课本,数学教材的编写方式常令人惊叹,在物质匮乏的年代,这些课本以极简的文字、生动的插图,将数学与生活紧密相连,既传递知识,又培养思维,其背后蕴藏的教育智慧,至今仍有借鉴意义。

一、以实用为导向的学科融合

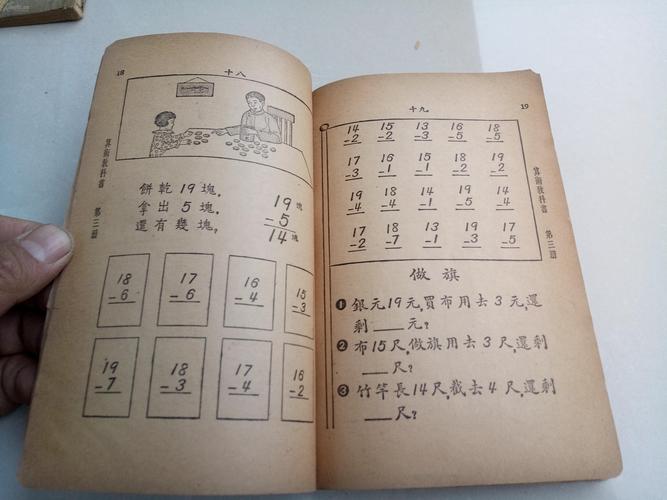

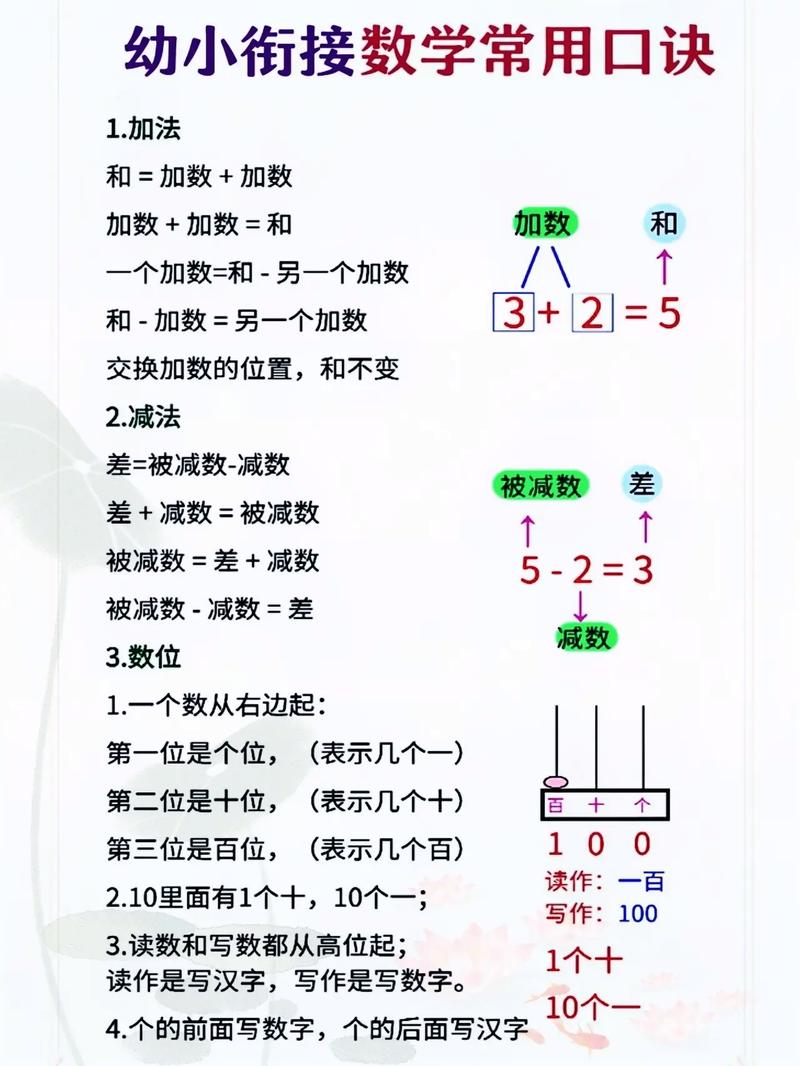

民国小学数学教材不局限于抽象的数字运算,而是将数学与生活场景、传统文化相结合,低年级课本常用“称米”“量布”等日常活动引入度量概念,高年级则通过“田亩计算”“商铺记账”等实际问题教授比例与方程,这种设计既降低了学习门槛,又让学生意识到数学是解决现实问题的工具。

教材中还常见传统算盘的使用图示,将中国传统的珠算文化与现代数学符号系统相融合。《高等小学算术》第三册中,通过算盘演示多位数的进退位规则,既保留文化根脉,又训练逻辑思维。

二、思维训练重于机械记忆

翻阅民国课本会发现,习题设计往往不提供固定解题模板,例如商务印书馆出版的《新学制算术》中,一道关于“鸡兔同笼”的问题,要求学生“用两种方法解答并说明差异”,这种开放式提问鼓励学生从不同角度分析问题,培养批判性思维。

教材中还常见“动手实践”环节,如中华书局1932年版《小学算术》第四册,要求学生用竹签制作几何模型,通过观察总结“三角形稳定性”原理,这种“做中学”的理念,比单纯背诵定理更符合认知规律。

三、语言风格与美学表达的平衡

民国教材编写者多为教育家兼文学家,文字兼具准确性与文学性,如开明书店课本中用“舟行顺流,时速增三分;逆流,时速减二分”描述流水行船问题,将数学情境转化为充满画面感的叙述,插图多采用传统白描技法,一幅“孩童分饼图”既能解释分数概念,又传递兄友弟恭的伦理观念。

这种文理交融的编写方式,使数学不再是冰冷的公式堆砌,学生在解题过程中,既能感受语言之美,又能体会逻辑之严谨。

四、对当代教育的镜鉴意义

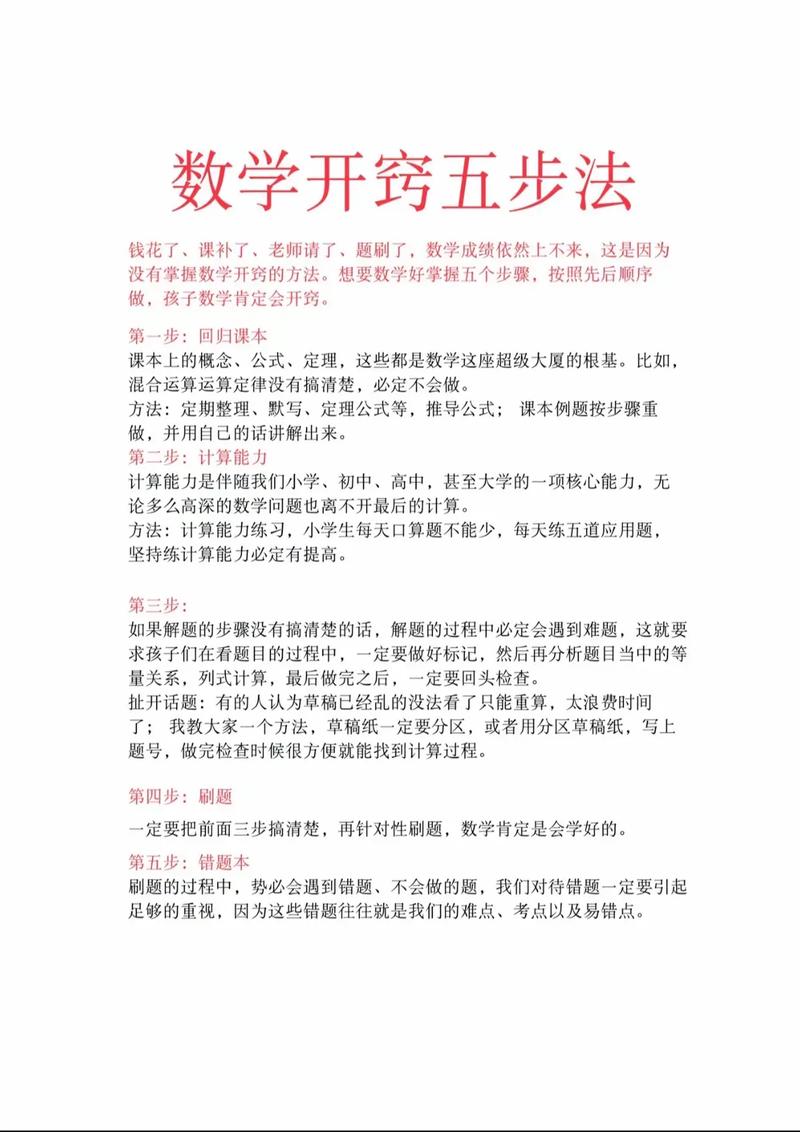

当下教育常陷入“刷题竞赛”的困境,而民国教材提示我们:数学教育的本质是培养思维习惯与解决问题的能力,其“生活即教材”的理念,启示教师应更多设计真实情境中的数学任务;其“跨学科融合”的尝试,则呼吁打破学科壁垒,让知识回归整体性。

个人观点:教育不是流水线生产,好的教材应如民国课本般,既有知识密度,又有文化温度,当我们讨论数学教育改革时,或许该回头看看这些泛黄书页中闪烁的智慧——那里藏着让数学“活起来”的钥匙。

发表评论