一堂数学课的评价,往往需要从教学设计、课堂实施、学生反馈三个维度切入,教师在评课时若能精准把握核心要素,既能帮助授课教师提升专业能力,也能促进听课者自身的教学反思,本文结合十二年教学观察经验,分享小学数学课堂的评课要点与具体话术。

教学目标的达成度

评课时首要关注三维目标是否贯穿整堂课,优质课例往往能将"知识与技能"目标转化为可观测的学生行为,"通过摆小棒活动,85%学生能独立完成两位数进位加法运算",对于"过程与方法"目标,可评价教师是否搭建了有效的探究支架:"教师用递进式问题链,引导学生经历猜想-验证-归纳的完整推理过程"。"情感态度"维度需观察学生的课堂参与状态:"小组合作时,学生主动分享不同解题策略,体现出积极的数学交流意愿"。

课堂互动的有效性

真实的教学对话比预设的流程更重要,可具体描述师生互动质量:"当第三组学生提出用数线图解决分配问题时,教师及时调整教学节奏,组织全班对比分析不同表征方式",尤其要捕捉教师如何处理学生错误资源:"面对计算错误,教师没有直接纠正,而是引导出错学生讲解思路,使全体同学理解进位漏写的根源"。

数学思维的生长点

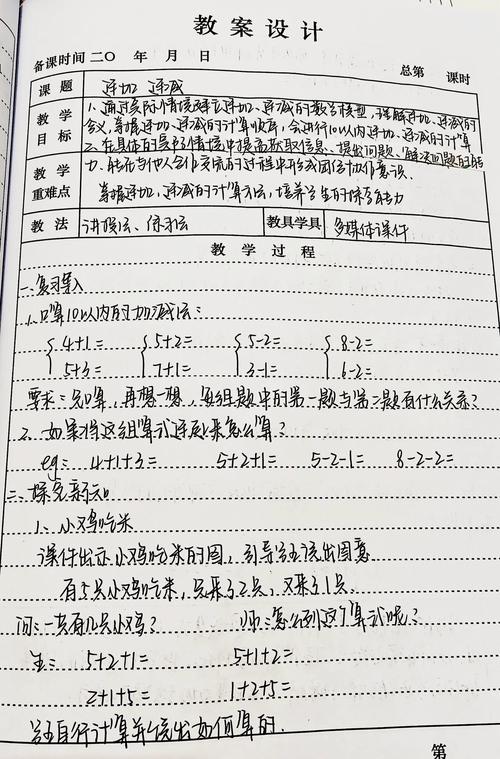

评价需聚焦学生认知发展,用具体案例说明思维提升。"在解决'鸡兔同笼'问题时,教师通过'如果全是鸡'的假设,帮助学生完成从具象操作到抽象建模的跨越";或"课堂练习设计具有思维梯度,基础题巩固算理,变式题训练逆向思维,拓展题引发对运算律的深度思考"。

教学评的一致性

观察课堂评价是否嵌入教学过程,建议采用"教师巡视时采用分层指导策略,对计算速度慢的学生侧重算法巩固,对提前完成的学生提出开放性问题"这类表述,同时关注评价的及时性:"课堂练习后,教师使用实物投影对比展示典型解法,实现即时反馈"。

个人始终认为,有价值的评课应当超越技术层面,回归教育本质,当我们在分析教学环节时,实际上是在审视每个设计是否真正服务于学生的思维发展,教师对教材的创造性使用、对学生认知冲突的敏锐捕捉、对生成性资源的灵活处理,这些细节往往比完美的课堂流程更值得关注与探讨。

发表评论