明确教学目标

设计小学数学教案的第一步是确定清晰的教学目标,教师需结合《义务教育数学课程标准》与学生实际水平,将知识点拆解为可操作、可测量的目标,在“分数初步认识”单元中,目标可设定为“学生能用图形表示1/2,并解释其含义”,避免笼统描述,如“理解分数概念”这类模糊表述。

设计分层活动

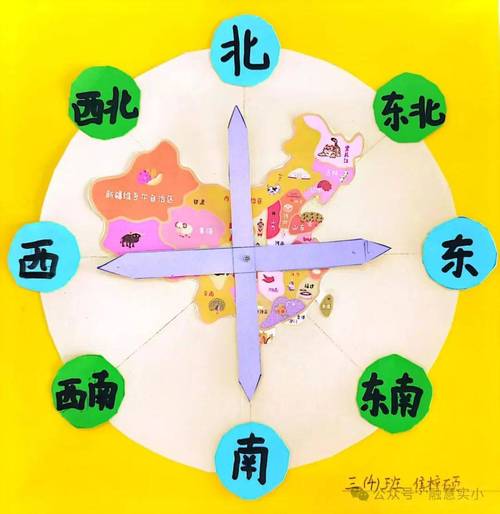

教学活动需符合小学生认知规律,由浅入深分层次展开,导入环节可通过生活实例(如分蛋糕)引发兴趣;新授阶段借助教具操作(折纸、拼图)建立直观感知;巩固环节设计游戏或小组竞赛,强化知识应用,关键点在于每个环节时间分配合理,确保80%的学生能跟上节奏。

嵌入评估反馈

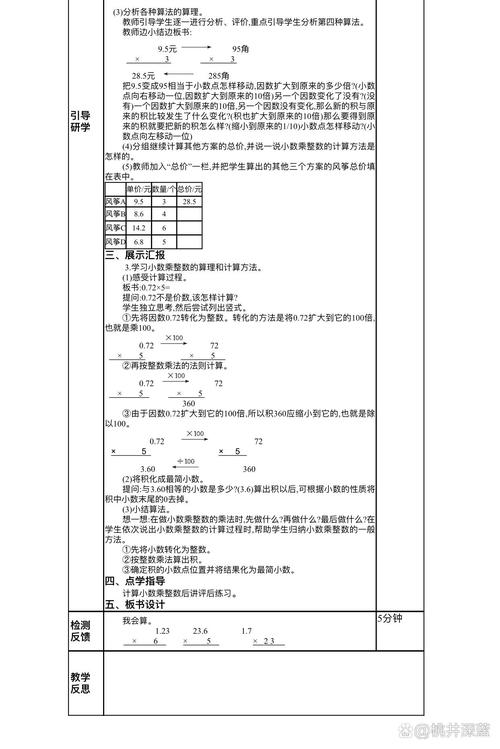

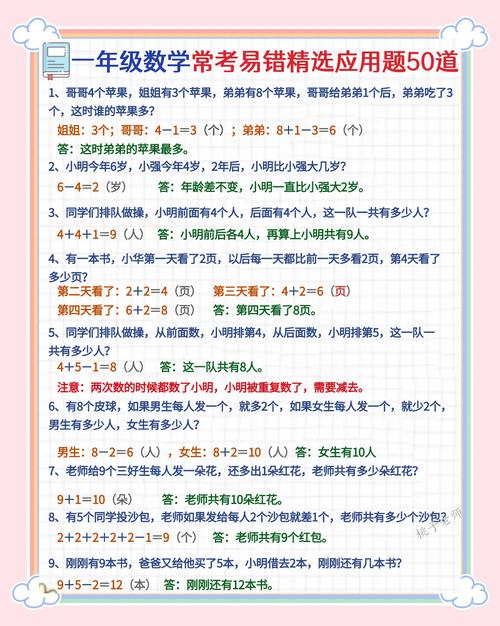

教案中需预设评估节点,例如通过课堂提问、随堂练习或观察学生操作,实时判断目标达成度,建议采用“3-2-1”模式:每15分钟插入3个基础问题、2个进阶任务、1个开放思考题,教“乘法口诀”时,先快速抽答“3×4=?”,再让学生用积木摆出“5×3”的两种阵列,最后引导讨论“为什么乘法比加法更快?”

整合多元资源

高效教案需融合教材、数字化工具与跨学科素材,讲解“认识钟表”时,可结合物理课齿轮原理短片,用互动APP模拟钟表转动;教“图形周长”时,引入美术课剪纸活动,测量不规则图形边长,同时标注注意事项,如使用剪刀的安全规范、多媒体设备备用方案等。

个人观点

教案的本质是搭建学习支架,而非机械执行脚本,我曾观察到,过度追求环节完整的教案反而限制课堂生成性,建议教师预留10%-15%的弹性时间,根据学生反应灵活调整,当多数人对“面积公式推导”表现出困惑时,临时增加实物测量环节,比强行推进更符合教育规律。

发表评论