初中数学作业的设计直接影响学生对知识的掌握和兴趣的培养,作为教师或教育工作者,如何让作业既符合教学目标,又能激发学生主动思考?以下是几点实践性建议。

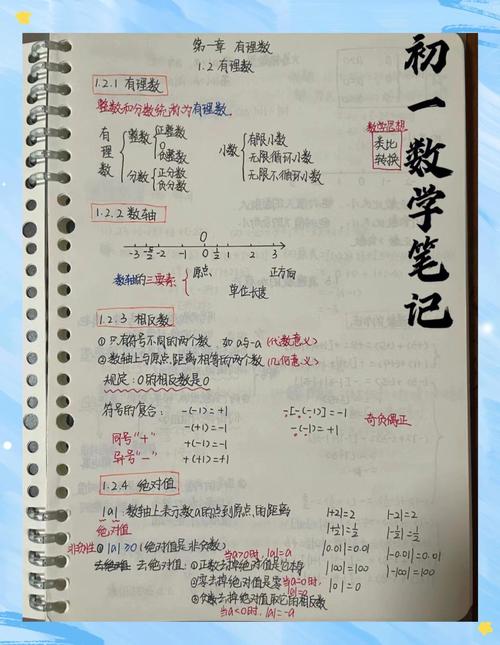

一、分层设计,满足个性化需求

学生的数学基础和理解能力存在差异,统一作业容易导致“吃不饱”或“跟不上”,可将作业分为三个梯度:

1、基础巩固:针对概念记忆和简单计算,解一元一次方程”或“计算三角形面积”;

2、能力提升:结合教材例题变形,如将“勾股定理”应用于实际测量问题;

3、拓展挑战:设计开放题或跨学科任务,用统计知识分析班级运动会的成绩数据”。

通过分层,学生能根据自身情况选择任务,减少挫败感,同时提升自主学习意愿。

二、联系生活实际,强化应用意识

数学作业应避免机械重复,转而引导学生发现生活中的数学逻辑。

- 在“一次函数”单元,布置“记录家庭一周电费数据,绘制用电量与费用的关系图”;

- 学习“几何对称”时,让学生拍摄社区建筑中的对称图形并分类。

这类作业不仅巩固知识点,还能让学生体会数学的实用价值,增强学习动机。

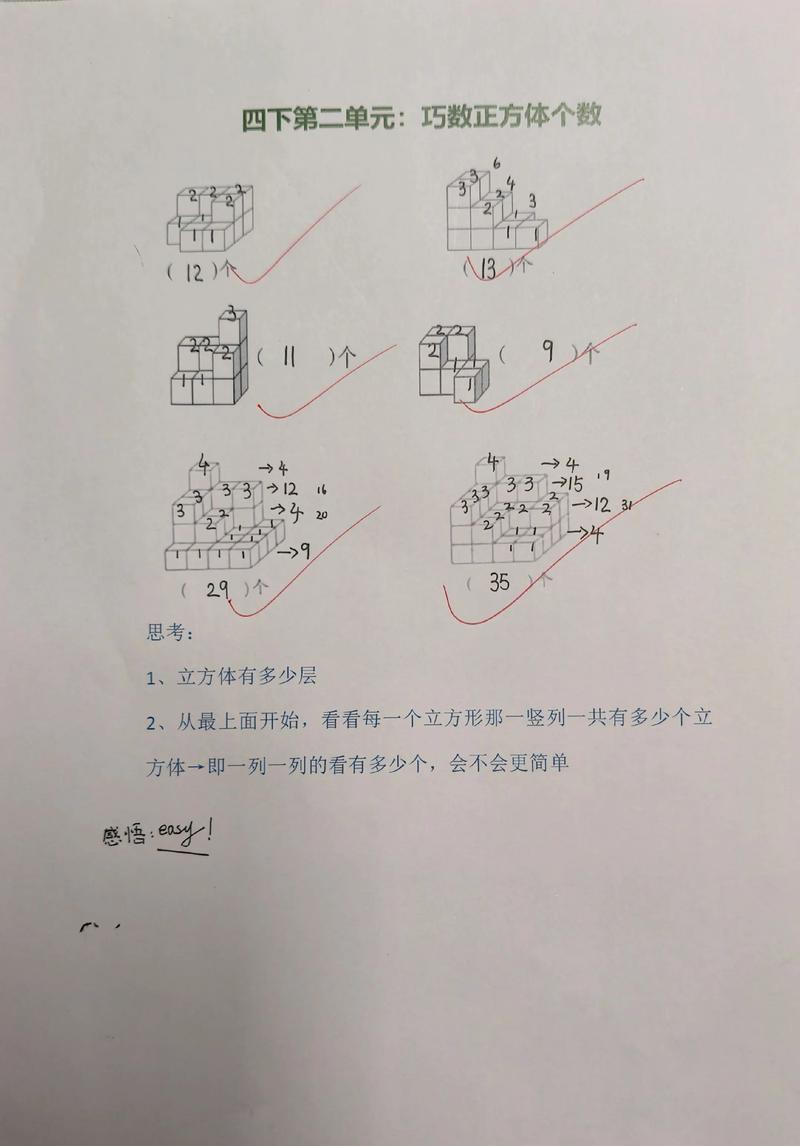

三、侧重思维训练,而非单纯解题

传统作业常强调“正确答案”,但数学思维培养更需过程探索,可尝试以下形式:

错题分析:要求学生挑选一道错题,用视频或文字记录自己的纠错思路;

一题多解:例如用代数法和几何法两种方式证明“平方差公式”;

命题设计:鼓励学生根据课堂知识自主编题,并交换解答。

这类作业能暴露学生的思考路径,帮助教师针对性指导。

四、动态反馈机制必不可少

作业设计需要闭环:布置→批改→反馈→改进,建议采用“三步反馈法”:

1、符号标注:用√、△、○标记完成度、思路清晰度、创新性;

2、个性化批注:针对典型错误,在作业本上写下引导式提问,如“这一步用了哪个定理?能否举例说明?”;

3、课堂讲评:每周抽出10分钟,展示优秀作业案例,组织学生讨论优化方案。

及时反馈能让学生明确改进方向,避免错误思维固化。

数学作业不是“量的堆积”,而是“质的突破”,教师需跳出“完成教学任务”的惯性思维,从学生成长角度出发,让作业成为激发兴趣、培养逻辑的工具,当一份作业能让学生主动说“我想试试看”,教育便真正实现了价值。

发表评论