初中数学教师在培优工作中需兼顾学生的知识积累与能力提升,既要夯实基础,又要激发潜能,以下是结合教学实践总结的可行策略,供教育同行参考。

精准分层,动态调整目标

根据学生现有水平划分学习小组,设计差异化的任务清单,针对基础扎实的学生,每周布置2-3道融合多个知识点的拓展题型,要求完成解题过程分析报告;中等水平学生侧重错题重组训练,将高频错题改编为变式题,每学期进行三次能力评估,依据进步幅度调整分组,避免“一考定层级”。

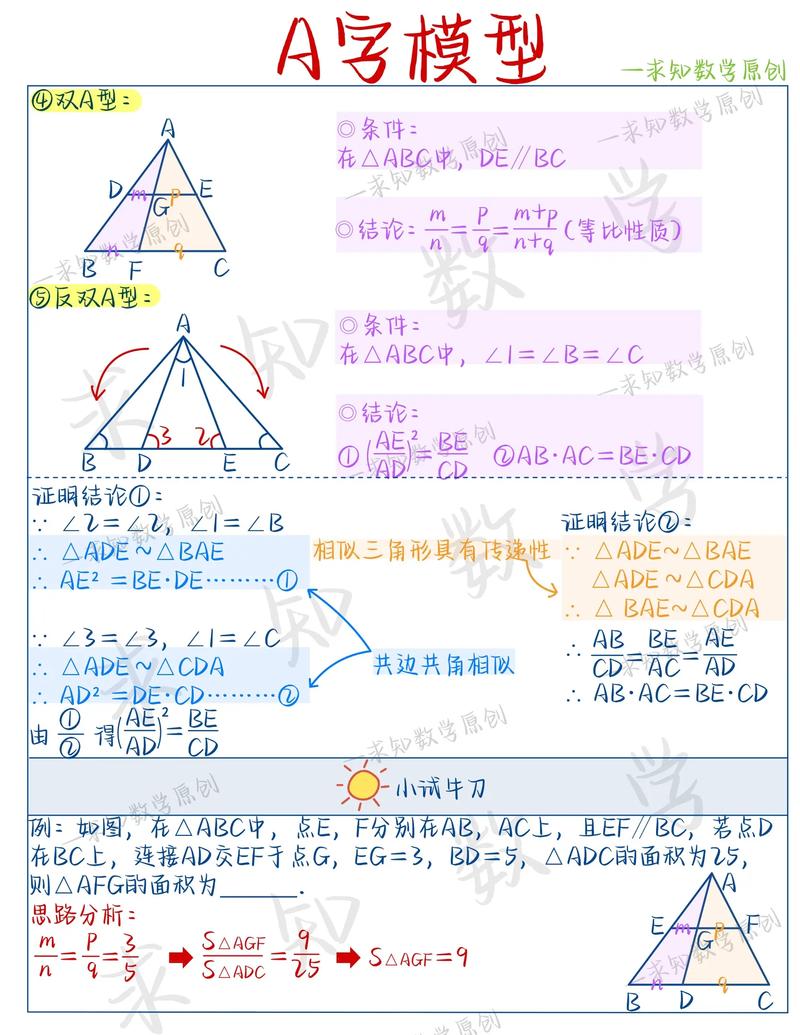

构建系统性思维训练框架

通过“问题链”教学法串联核心知识点,在讲解二次函数时,可设计阶梯式问题:从基础图像绘制→给定区间求最值→结合几何图形分析动点问题→创设生活场景建立数学模型,引导学生用思维导图梳理解题路径,鼓励用三种以上方法解同一道题,每周安排20分钟“头脑风暴”环节,展示非常规解法并讨论可行性。

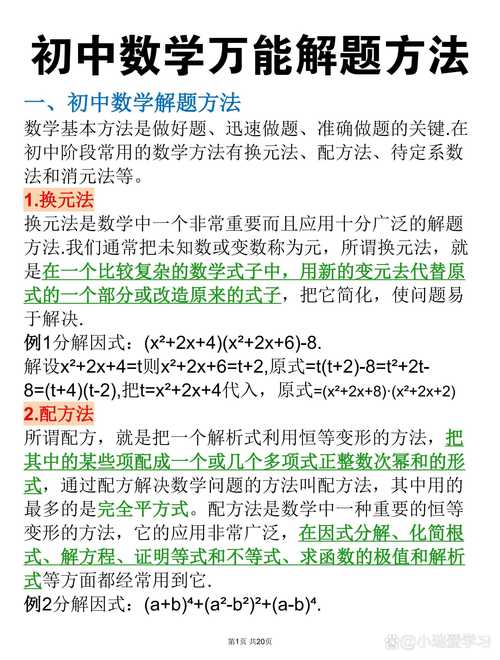

个性化资源包与反馈机制

建立包含竞赛真题、跨学科应用题、微课视频的数字资源库,按学生学号定向推送,对于逻辑推理强的学生,增加数论专题包;空间想象力突出的则补充三维几何动态演示素材,采用“三色批改法”:红色标注关键步骤疏漏,蓝色标记创新点,绿色书写改进建议,每次测试后提供1V1诊断报告,明确下阶段突破方向。

家校协同培养学习品质

每月向家长发送《学科素养发展建议书》,包含家庭探究活动方案,如“测量房间容积计算装修材料用量”“用统计图分析家庭月度支出”,定期举办家长沙龙,演示如何通过棋盘游戏训练逻辑思维,利用购物清单培养估算能力,建立“问题漂流本”,记录学生自主提出的学科问题,邀请家长参与开放式探究。

教师需持续更新知识储备,每年至少参与三次专业培训,关注高校自主招生题型变化趋势,推荐组建区域教研共同体,共享培优案例库,例如将本市近五年中考压轴题改编为系列训练模块,教育不是机械化的流程,而是点燃思维火种的过程——这句话始终提醒着我们:培优的本质,是帮助学生发现驾驭知识的力量感。

发表评论