小学生数学题不难怎么办?家长可以这样科学引导

小宇妈妈最近有点困惑,刚上三年级的儿子总说数学作业太简单,十分钟就能完成练习册,考试也经常拿满分,看着孩子轻松的样子,她既欣慰又隐隐担忧:题目太容易,会不会阻碍孩子进步?这其实代表了不少低中年级家长的普遍心态。

孩子觉得数学题“太简单”,背后原因值得细品:

- 扎实的基础是底气: 孩子可能在学前或低年级阶段打下了良好基础,数感强、运算熟练,当前知识点掌握牢固。

- 课堂效率高的体现: 说明孩子课堂专注,理解能力强,能快速吸收老师讲授的内容,完成配套练习自然顺畅。

- 学习材料匹配度问题: 学校统一练习或常用教辅,有时侧重基础巩固,缺乏梯度设计,难以满足学有余力孩子的需求。 不难”背后,也可能藏着这些需要关注的点:**

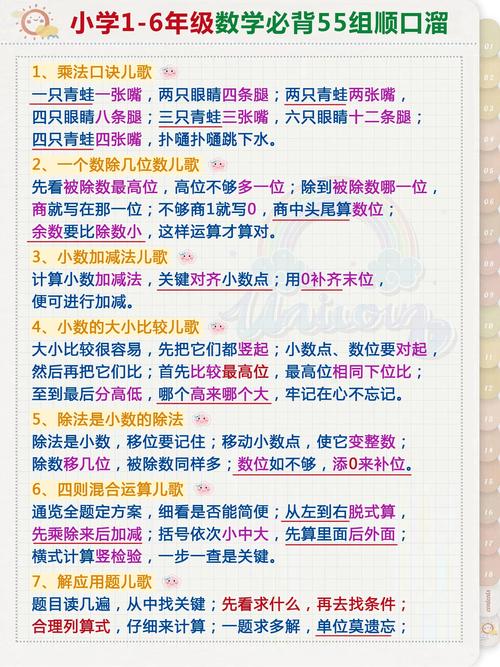

- 思维深度是否足够? 能快速得出答案,是否真正理解算理?能否用不同方法解题?逻辑推理和灵活应用能力是否得到锻炼?计算“25×12”很快,但能否清晰解释这是“25×10 + 25×2”或“25×4×3”?

- 挑战精神与韧性培养: 长期面对缺乏挑战的任务,孩子可能习惯舒适区,当未来遇到真正难题时,容易产生挫败感,缺乏迎难而上的韧性。

- 学习兴趣可能被消磨: 重复、机械的简单练习,可能让孩子觉得数学枯燥,失去探索更深奥数学世界的兴趣和好奇心。

如何科学地为孩子“加点料”?试试这些策略:

-

引入“跳一跳够得着”的挑战:

- 拓展视野: 提供一些数学绘本、趣味数学读物、或观看优质的数学科普视频(如《数学荒岛历险记》片段),让孩子感受数学的趣味与应用,二年级孩子可以读《汉声数学图画书》,四年级以上可接触《可怕的科学》数学系列。

- 玩转思维游戏: 数独、逻辑谜题、华容道、24点、魔方、围棋等,在游戏中锻炼逻辑推理、空间想象和策略思维,从简单的四宫格数独开始。

- 尝试“一题多解”: 鼓励孩子对做过的题目,思考是否还有其他解决方法,比如计算“9+9+9+9”,除了连加,引导孩子发现9×4的乘法思路更简便。

-

提升练习的“思维含金量”:

- 聚焦解决问题: 寻找或设计一些贴近生活的、需要多步骤解决的实际问题。“班级组织郊游,共有30名学生和5位老师,小巴限乘15人,需要租几辆?如果每辆车租金200元,总费用多少?”这比单纯计算30+5和除法更有综合挑战。

- 尝试适度拔高: 在孩子掌握当前年级核心知识前提下,适当引入下一阶段的概念进行趣味接触,但切忌系统超前学增加负担,比如四年级理解小数后,可以浅显地聊聊百分数的概念(“打八折就是原价的80%”)。

- 重视“讲道理”: 鼓励孩子不仅说出答案,更要清晰表达思考过程——“你是怎么想的?”“为什么这样做?”这能深化理解,暴露潜在误区,问孩子“为什么15除以3等于5?能用小棒摆出来解释吗?”

-

善用资源与沟通:

- 与老师积极交流: 向老师反馈孩子的学习情况,询问是否有额外的拓展资源或课堂参与深度思考的机会(如当小老师讲解题目),老师是最了解教学进度和孩子校内表现的人。

- 利用在线优质资源: 选择一些设计科学、有层次性的在线学习平台或APP(如国家中小学智慧教育平台、可汗学院儿童版),里面的挑战模块或项目式学习往往能激发兴趣。

- 鼓励小课题探索: 引导孩子就感兴趣的数学现象做些小调查或项目,如记录一周家庭开支并分类统计、测量计算自己房间面积、研究包装盒的形状等。

当孩子轻松掌握课内数学,这恰恰是激发潜能、培养深度思维的好时机。 关键在于提供符合认知的“营养加餐”——不是盲目增加难度,而是用更丰富的形式、更生活的问题、更有趣的挑战,点燃孩子探索数学的热情,练就灵活强大的数学头脑,题目简单是优势,如何利用这优势搭建更高的思维阶梯,才是智慧所在。(教育部新课标亦强调数学核心素养培养,重视应用意识与创新思维。)

小宇妈妈开始每周引入两个趣味数学谜题,并鼓励儿子用思维导图整理单元知识,看着孩子为解开一道逻辑题兴奋地手舞足蹈,甚至主动查阅资料寻找更多解法时,她明白:真正的数学教育,始于课内,成于挑战。

发表评论