初中阶段是学生数学思维形成的关键期,这个阶段的教学,不仅关乎知识传递,更在于点燃兴趣、塑造思维、建立信心,作为数学教师,肩负着引导青少年探索数学世界的重要使命,以下分享一些实践中行之有效的教学策略:

-

兴趣驱动,连接生活: 数学绝非空中楼阁,成功的教学起点在于让学生感受到数学的“温度”和“实用”,新课导入时,优先选择与学生生活经验、社会热点或趣味现象紧密关联的情境,学习“一次函数”时,用手机流量套餐的计费方式引入;讲解“概率”时,分析抽奖游戏或天气预报,让抽象的数学概念找到现实的“锚点”,学生自然会产生探究的欲望,我的观察是,当学生意识到数学能解释身边现象时,学习内驱力显著提升。

-

概念为本,理解先行: 初中数学概念是构建知识体系的基石,切忌“填鸭式”灌输定义、公式,应注重概念的形成过程,引导学生经历观察、比较、分析、抽象、概括等思维活动,利用直观教具(几何模型、数轴)、动态课件(如GGB软件)或精心设计的探究活动,帮助学生“看见”概念的本质,讲解“全等三角形”判定定理,让学生动手剪纸、叠合验证,远比直接背诵定理条文印象深刻,理解透彻的概念,是灵活应用和解决复杂问题的前提。

-

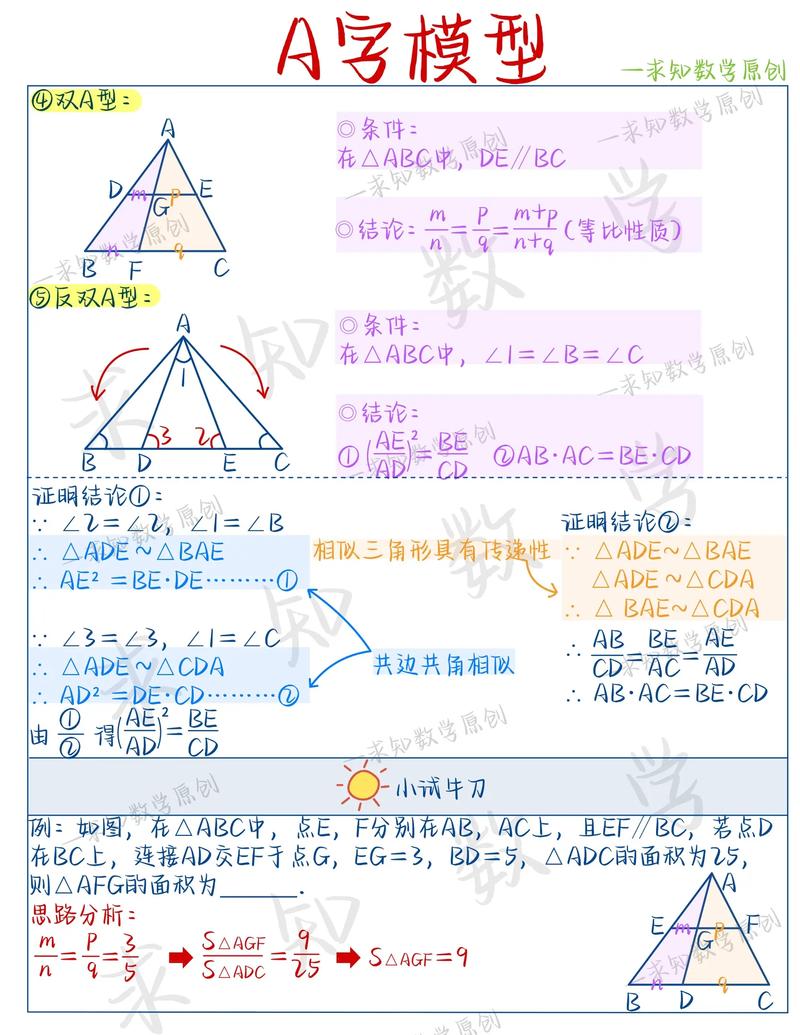

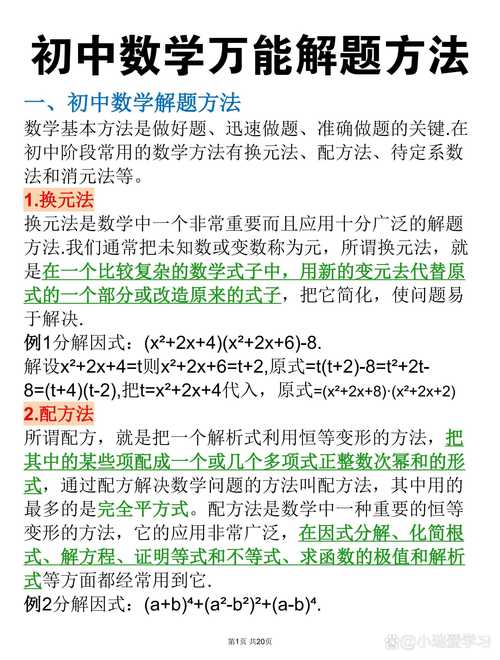

过程导向,思维可视: 解题是数学学习的重要环节,但目标绝不仅是得到正确答案,教师需高度重视解题思路的形成过程,在课堂示范或学生板演时,鼓励“出声思考”,清晰地阐述每一步的“为什么”——为什么选择这个方法?依据是什么?有没有其他路径?引导学生分析题目结构,识别关键信息,尝试不同策略(如画图、列表、假设、逆向思考),提倡学生用思维导图梳理知识联系,用流程图展现解题步骤,让隐性的数学思维变得清晰可见,学生才能真正学会“如何思考数学问题”。

-

分层递进,有效练习: 练习是巩固知识、提升技能的必要手段,但“题海战术”效率低下且易挫伤信心,练习设计应体现层次性:基础题巩固核心概念和技能(约占70%),变式题深化理解、灵活应用(约占20%),少量挑战题满足学有余力者的需求(约占10%),及时批改反馈,不仅关注结果对错,更要指出思维过程中的亮点或偏差,针对共性错误,进行专题讲评;针对个体差异,提供个性化辅导建议,确保每位学生都在“最近发展区”获得有效提升。

-

互动生成,学生主体: 课堂是师生共同成长的场域,减少“一言堂”,增加师生、生生之间的高质量互动,设计有挑战性、开放性的问题,鼓励学生大胆猜想、质疑、辩论,组织小组合作学习,明确分工,引导学生在交流碰撞中互相启发、取长补短,教师角色应从“讲授者”转变为“引导者”和“促进者”,敏锐捕捉课堂生成的教学资源,及时调整教学节奏和方向,让学生真正成为学习的主人,课堂才能焕发生命活力。

-

技术赋能,提升效率: 合理运用信息技术为教学增效,几何画板、动态数学软件(如Desmos, GeoGebra)能直观演示图形变换、函数图像动态生成,突破传统教学的局限,在线学习平台(如作业批改系统、自适应学习工具)可实现精准诊断和个性化推送,微课视频可用于课前预习或课后复习,满足不同学生的学习节奏,技术是工具,核心仍服务于教学目标与学生的深度理解,避免为用而用。

-

情感联结,培养信心: 数学学习难免遇到困难与挫折,教师需营造安全、尊重、鼓励的课堂氛围,真诚欣赏学生的点滴进步和独特思维,尤其关注学习困难的学生,多给予正面反馈和具体指导,帮助学生正确看待错误,将其视为学习的契机而非失败,建立良好的师生关系,学生会因为喜欢老师而更愿意投入数学学习,数学自信心的建立,往往比掌握某个具体知识点影响更为深远。

初中数学教学是一项充满智慧与挑战的事业,它要求教师不仅精通学科知识,更要深谙教育规律和青少年心理,立足学生长远发展,不断反思实践,优化方法,用专业素养和真诚投入陪伴学生走过这段重要的数学旅程,教师的成长,也正是在这样持续的探索与实践中得以实现。

发表评论