制作一本适合小学生的数学绘本,需要兼顾知识性与趣味性,绘本不仅是故事载体,更是帮助学生理解抽象数学概念的工具,以下从内容设计、视觉呈现、互动性三个维度,拆解具体操作方法。

一、明确教学目标与用户需求

制作前需分析目标学段的教学大纲,低年级侧重数字认知与基础运算,高年级可涉及几何图形或简单统计,绘本内容需与教材知识点同步,避免超纲或重复,以“认识分数”为例,可从分披萨的生活场景切入,用等分操作引导学生理解分子与分母的关系,同时调研儿童阅读习惯,例如6-8岁学生注意力集中时间约15分钟,建议单本绘本控制在12-18页。

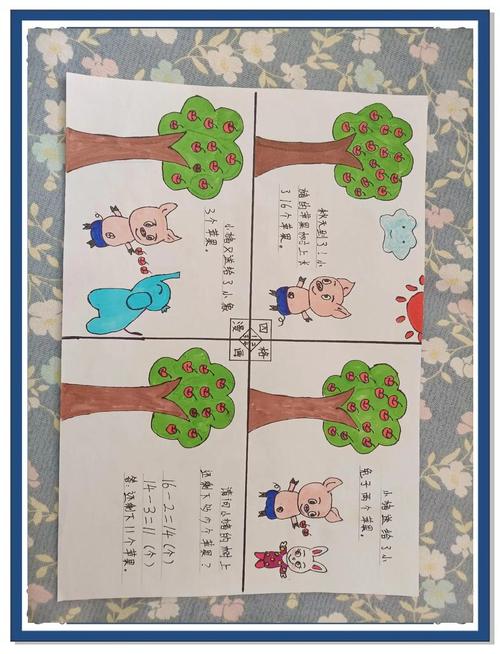

二、构建故事框架的技巧

用角色扮演增强代入感,设计具有辨识度的主角,如会变形的几何机器人、爱数数的探险家,故事线需包含问题引入-探索过程-解决方法的结构,例如设计“森林动物测量比赛”情节,让角色通过比较长短、轻重学习度量概念,关键知识点需设置3次以上重复出现:第一次在生活场景中自然带出,第二次通过角色对话强调,第三次用互动游戏巩固。

三、视觉设计的科学依据

色彩心理学研究表明,蓝绿色系有助于提升专注度,黄色能刺激逻辑思维,插图需避免复杂背景干扰,重点元素放大处理,数字“8”可用扭动的毛毛虫造型呈现,三维立体图形可添加阴影增强空间感,实验数据显示,图文结合方式比纯文字记忆效率高65%,建议每页文字不超过50字,关键公式用对话框或荧光色标注。

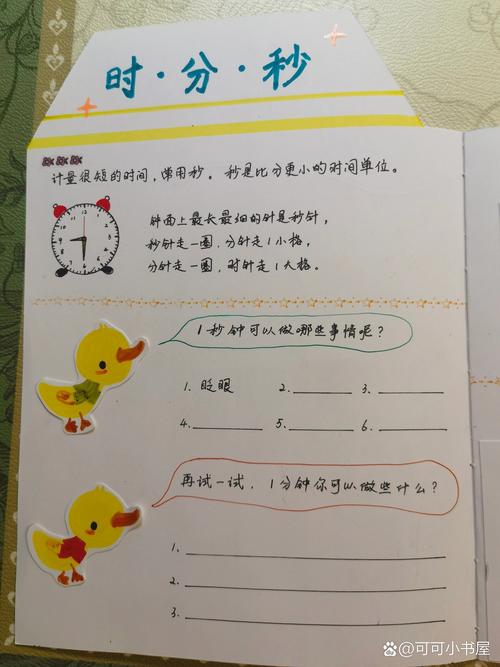

四、植入有效互动机制

在翻页处设计可操作的立体结构,认识钟表”章节加入可旋转的指针盘,“加减法运算”页面嵌入可滑动数字条,根据北师大教育团队研究,动手操作能使概念理解率提升42%,每章节结尾设置开放式问题,如“如果你是设计师,怎样用三角形盖房子?”并在末页预留空白格供学生绘制答案。

五、跨学科融合提升价值

结合科学、艺术等学科设计复合场景,用七巧板拼图讲解对称性时,可融入传统建筑文化;通过统计校园植物种类,渗透环境保护意识,广州某小学实践案例显示,跨学科绘本使学生的知识迁移能力提升28%,建议在版权页补充延伸学习资源,如配套教具购买链接或AR扫描功能。

个人认为,优质数学绘本应像一粒种子,在故事土壤中埋下逻辑思维的基因,曾有位学生在制作“时间旅行”主题绘本后,自主设计了24小时作息规划表——这正是教育者期待看到的“知识内化”过程,当抽象符号转化为可触摸的叙事,数学便不再是冰冷的公式堆砌。(作者:教育内容研发者,深耕学科绘本领域9年,主导设计73套校本课程)

发表评论