预习是数学学习的关键环节

初中数学知识体系复杂且关联性强,仅依赖课堂学习容易陷入被动,高效预习不仅能提前扫清障碍,更能帮助学生建立主动思考的习惯,本文从方法、工具、误区三个维度,梳理可落地的预习策略。

一、精准定位预习目标,避免盲目消耗时间

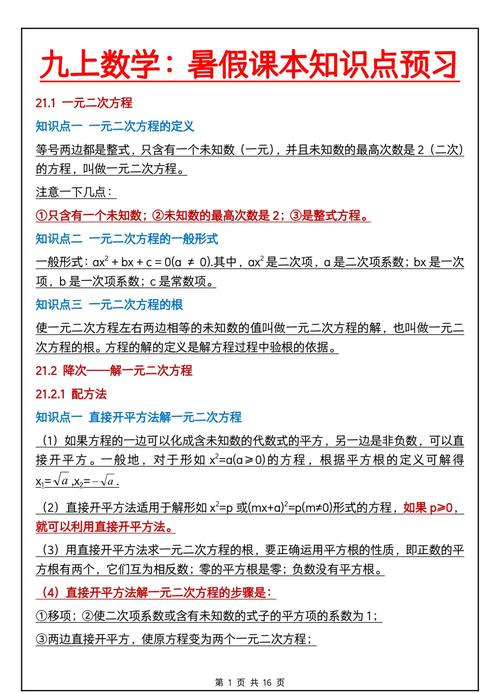

预习并非提前自学所有内容,而是筛选重点与难点,以人教版七年级上册“一元一次方程”为例,预习时需明确核心目标:理解方程定义、掌握等式性质、熟悉解题基本步骤,直接阅读教材例题,尝试用铅笔独立完成推导过程,标注卡壳点,移项时符号变化”易错环节,带着问题听课效率可提升40%以上。

二、结构化工具提升思维清晰度

工具选择直接影响预习质量,推荐三类实用方法:

1、思维导图梳理章节脉络

用中心主题(如“平面直角坐标系”)延伸出子节点:定义、坐标表示、象限规律、应用场景,视觉化呈现知识框架,强化逻辑关联记忆。

2、康奈尔笔记法记录关键问题

将笔记本分为三栏:左侧记录教材核心公式(如二次函数顶点式),右侧写推导疑问,底部总结规律,课堂听讲时针对性补充右侧答案。

3、5分钟费曼复述法

预习后,用通俗语言向家人讲解知识点,例如解释“相似三角形判定定理”时,若无法简明表达对应角相等、对应边成比例的关系,说明该部分需二次强化。

三、警惕三类典型预习误区

部分学生投入大量时间却收效甚微,常见问题包括:

过度依赖教辅资料:盲目刷题导致思维僵化,应先吃透教材例题,掌握命题逻辑后再适当拓展。

追求速度忽略深度:用15分钟细读一节内容,比半小时速览整章更有价值,重点标注定理的适用条件(如勾股定理仅限直角三角形)。

忽视与现实生活的联结:预习“概率初步”时,可结合抽奖游戏、天气预测等案例理解随机事件,抽象概念具象化更易吸收。

四、建立正向反馈机制

预习效果需通过课堂验证,例如在老师讲解“二次函数图像”前,提前手绘抛物线,课上对比标准图像自查开口方向、顶点坐标的准确性,每解决一个预习遗留问题,在计划表打勾标记,形成持续进步的心理激励。

数学本质是思维训练,高效预习如同搭建脚手架,坚持20天形成习惯后,课堂参与度与作业正确率往往呈现显著提升,教育心理学研究表明,主动预习的学生在单元测试中平均得分比被动学习者高出12-15分,关键在于将方法转化为持续行动,根据个人节奏动态调整策略。

发表评论