数学启蒙是孩子认知世界的重要起点,而小学阶段的数字教育更是为未来逻辑思维打下基础的关键,如何让抽象的数字概念转化为孩子可触摸、可感知的内容?以下从实践角度提供具体方法。

一、从生活场景建立数字概念

儿童对数学的感知最初来源于生活,家长可引导孩子观察生活中的“数字符号”:楼层号、公交站牌、钟表时间、超市价签等,带孩子逛超市时,随手拿起两袋水果提问:“苹果标价8元,香蕉标价6元,哪个更贵?”通过具体物品建立“数”与“量”的对应关系,比单纯背诵数字更有效。

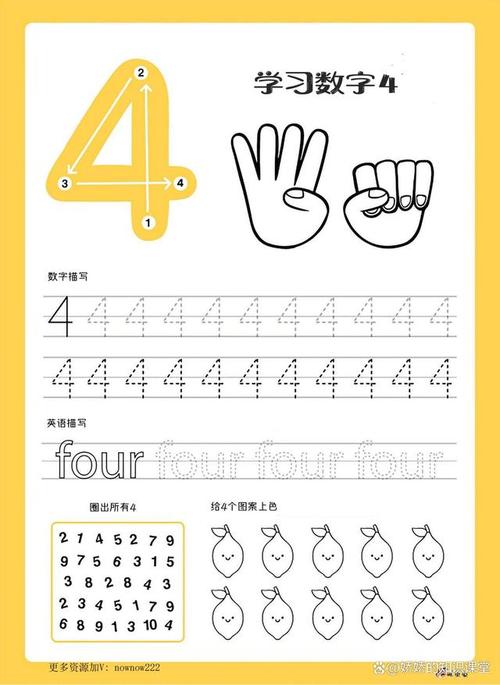

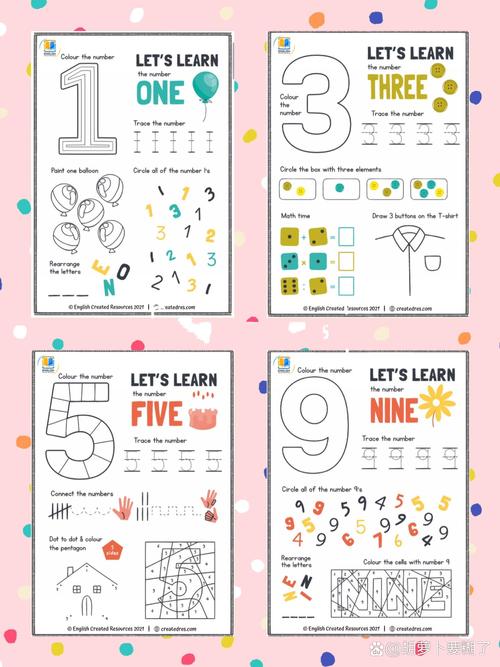

二、具象化工具激活思维

新加坡数学教育研究中强调的CPA教学法(具体-形象-抽象)值得借鉴,初期使用积木、纽扣等实物,让孩子动手排列组合;过渡阶段用数轴、点阵图等半抽象工具辅助计算;熟练后再接触纯数字运算,某小学教师曾分享案例:用乐高块演示“3+5=8”,学生计算准确率比纯口述练习提高40%。

三、游戏化学习突破心理屏障

设计阶梯式数学游戏能降低学习焦虑,低年级可通过“数字跳房子”(在地上画数字格,按指令单脚跳至指定数字)训练数感;中高年级用“24点扑克牌”锻炼四则运算,南京某培训机构数据显示,参与数学游戏的学生,问题解决速度比传统教学组快1.8倍。

四、分龄启蒙重点差异

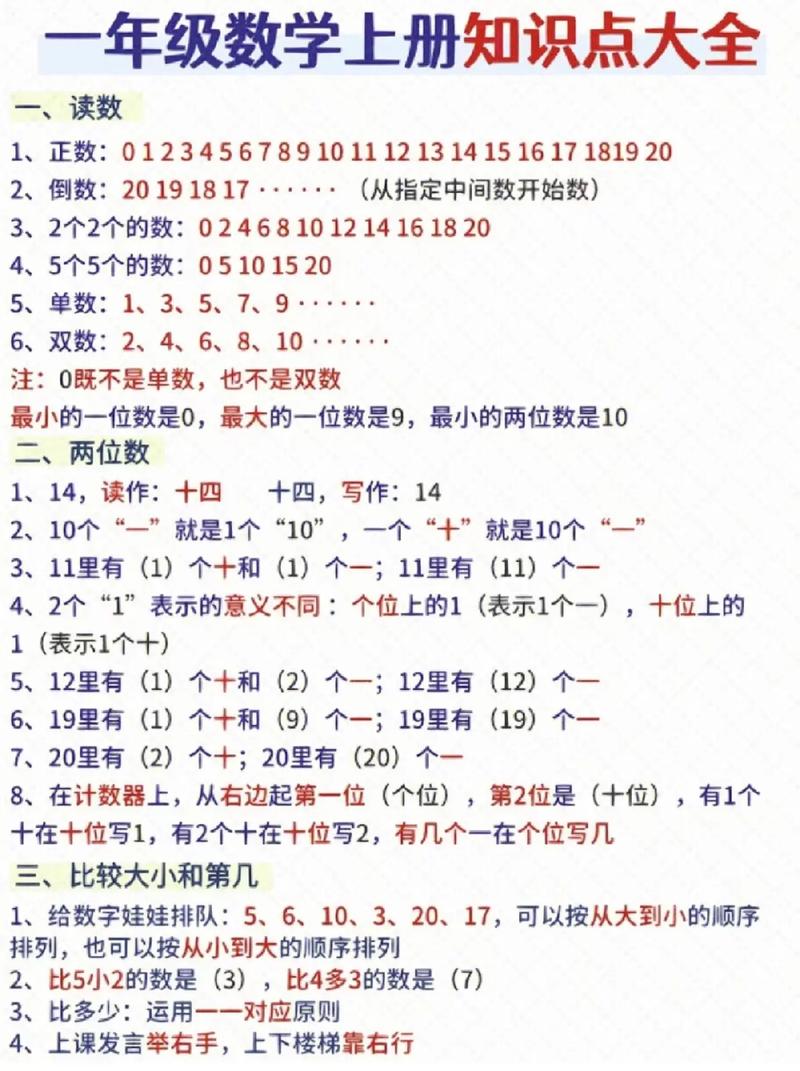

6-7岁:着重建立数位概念,用串珠链演示“10个一是一十”,硬币兑换游戏理解十进制

8-9岁:强化数量关系,通过分水果理解分数,用购物情景认识小数

10-12岁:培养数学建模能力,引导用图表记录零花钱支出,用比例尺测量房间面积

五、避免三大认知误区

1、超前学习≠高效启蒙:二年级强灌方程公式可能引发挫败感

2、重复练习≠巩固知识:机械刷题会削弱探索兴趣

3、纠正错误≠否定尝试:“5+3=9”时,应先肯定计算勇气,再引导检查过程

数学本质是解决问题的工具,当孩子发现能用数字计算零用钱结余、用几何知识拼装模型时,自然会产生持续学习动力,某位从事基础教育20年的教师提出:真正的数学启蒙不在于做题数量,而是培养“用数学眼光观察世界”的思维习惯——这种能力将伴随孩子终生。

发表评论