从“学不会”到“学得透”的路径拆解

许多初中生对数学的恐惧,源于知识漏洞的积累与方法的低效,当公式、定理、题型像滚雪球一样越积越多,成绩自然难突破,但数学满分的路径并非玄学,核心在于精准补漏+科学训练+习惯迭代。

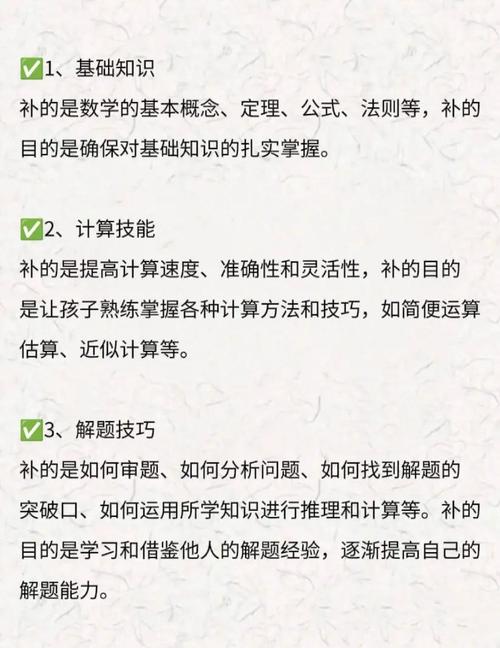

一、补基础:别急着刷题,先“扫雷”

初中数学知识链条紧密,一处漏洞可能导致后续环节崩塌。

回归课本,逐章“体检”:拿出课本目录,标记“完全掌握”“一知半解”“完全陌生”的章节,优先解决后两类,若“全等三角形判定”模糊,先重学课本例题,再用课后习题验证。

公式定理“双向推导”:死记硬背易混淆,尝试从公式正向推导(如勾股定理如何从面积法证明),再逆向反推(已知直角三角形三边关系,如何还原图形特征)。

二、提效率:错题不是终点,而是起点

整理错题本≠搬运答案,关键在定位思维断层。

错题分类法:用三色笔标注:红笔写错误原因(计算失误?概念混淆?),蓝笔写正确解法,黑笔标注同类题变式(如将“追击问题”改为“相遇问题”)。

“3-7-15”复习周期:按艾宾浩斯遗忘曲线,在第3天、第7天、第15天重做错题,直到能独立讲解每一步逻辑。

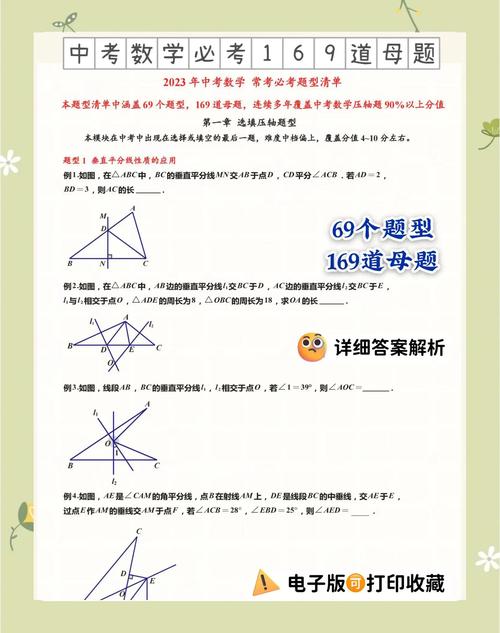

三、破压轴题:结构化拆解,套路化应对

压轴题的本质是基础知识的组合与迁移。

题型模板化:二次函数动点问题”常考面积最值、存在性,总结固定步骤:①设动点坐标→②列目标函数→③配方求极值/分类讨论。

限时“拆解训练”:拿到难题后,用5分钟拆解题目条件,画出关联图(如几何辅助线、代数变量关系),再对照答案修正思路,而非直接看解法。

四、习惯迭代:让学习进入“自动驾驶”模式

“5分钟预习法”:每天花5分钟快速浏览次日课堂内容,用问号标出疑惑点(如“一元二次方程根与系数关系怎么用?”),带着问题听课效率翻倍。

“说题”练习:周末挑选3道典型题,用手机录音讲解过程,听回放时自查逻辑是否连贯、术语是否准确。

数学从80分到100分的跨越,本质是从“模糊记忆”到“条件反射”的升级,与其焦虑分数,不如每天聚焦解决一个具体问题:今天是否吃透了一个公式的两种用法?是否修正了一道错题的思维漏洞?满分从来不是天赋者的专利,而是长期主义者把正确动作重复到极致的必然结果。

发表评论