初中阶段是学生数学能力发展的关键时期,教师的教学策略直接影响学生的学业表现,提升班级整体成绩需结合科学方法与教育智慧,以下分享六点实践心得。

一、精准诊断学情,建立动态档案

每学期初通过基础测试、课堂观察及学生访谈,梳理班级知识薄弱点,代数运算薄弱的学生可能存在符号意识不足的问题,需针对性设计“数形结合”训练题,建立个人学习档案,记录每次测验错题类型及进步轨迹,为后续分层辅导提供依据,某校教师曾通过三个月错题追踪,将班级平均分提升12分。

二、构建分层任务体系,实现精准突破

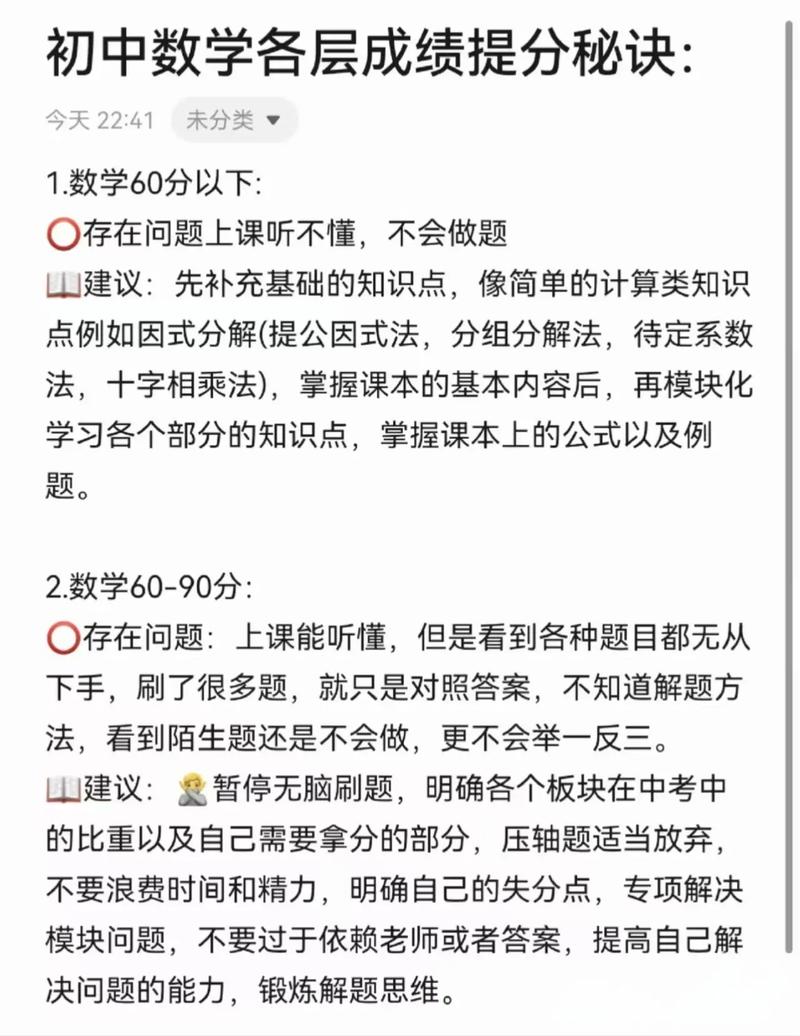

根据学生现有水平设计三级任务卡:基础巩固型(60分以下)、能力提升型(60-85分)、思维拓展型(85分以上),每周布置2次差异化作业,例如在“一次函数”单元中,基础组侧重画图与求解析式,提升组增加实际应用题,拓展组引入参数讨论,定期进行小组重组,形成良性竞争机制。

三、打造高效课堂的四个关键动作

1、前5分钟思维激活:用生活情境导入新课,如用公交卡余额变化讲解函数概念

2、15分钟精讲核心:采用“讲-练-评”循环模式,每个知识点讲解后立即进行当堂检测

3、小组互助解题:将易错题改编为讨论题,要求各组用两种方法解答并展示

4、当堂反馈机制:利用答题器或手势反馈,实时掌握学生理解程度

四、实施个性化补救方案

针对临界生设置“每日一题”计划,要求每天完成3道定制练习题并通过拍照提交,对于计算失误频繁的学生,开展“限时计算擂台赛”,用游戏化训练提升准确率,建立学科导师制,安排数学尖子生与后进生结对,每周固定时间进行错题讲解。

五、家校协同培养学习习惯

每月发放《数学学习指南》,明确预习、笔记、复习的具体要求,例如规定作业前必须完成5分钟知识梳理,错题本需包含错误原因分析及同类题汇总,通过家长会演示规范的数学思维导图制作方法,引导家庭配合培养结构化思维。

六、持续激发学科兴趣

定期开展“生活中的数学”主题活动,如分析运动手环数据变化、计算家庭水电费梯度计价等,设置“解题创意奖”,鼓励学生用不同方法解答压轴题,寒暑假布置实践性作业,如测量建筑物高度验证三角函数公式,让抽象概念具象化。

提升数学成绩是系统工程,需要教师兼具专业素养与教育敏感度,某个班级从年级倒数到前三的逆袭案例证明,当教学方法与学生学习节奏同频时,量变到质变的转化往往超出预期,教育不是工业流水线,而是需要持续观察、调整、再实践的艺术——这或许就是教学工作的真正魅力所在。

发表评论