初中数学下册备课实用指南

备课是教学成功的关键环节,尤其初中数学下册涉及函数、几何、概率等抽象概念,教师需结合学生认知规律设计科学的教学方案,以下从实际教学场景出发,提供可落地的备课策略。

一、明确教学目标与学情分析

备课第一步需对照《义务教育数学课程标准》分解单元核心目标,以“一次函数”章节为例,需明确学生需掌握“解析式绘制”“图像与性质分析”两项能力,通过课前小测或作业分析,统计班级学生对“坐标系”“变量关系”等前置知识的掌握程度,若超40%学生存在基础薄弱情况,需在导入环节增设复习模块。

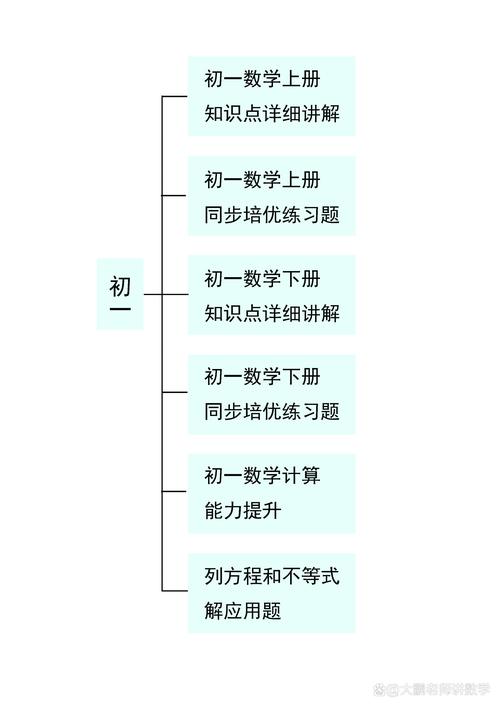

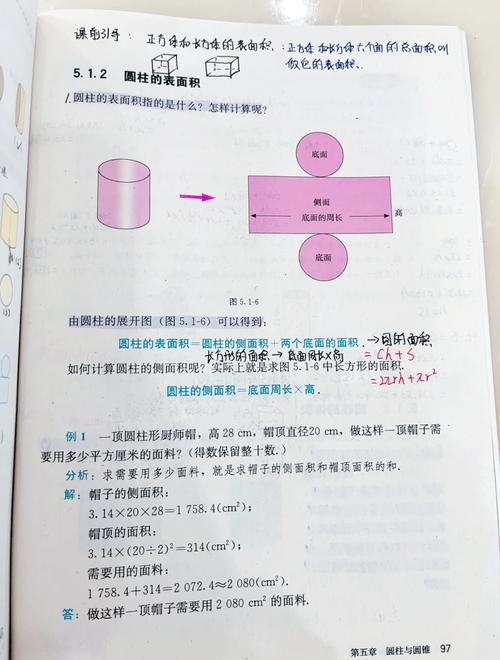

二、教材内容深度解构

以人教版教材为例,对比不同版本编排差异,如北师大版将“相似三角形”安排在八年级下册,而人教版置于九年级上册,备课需注意知识衔接,提前准备跨年级知识迁移案例,针对教材例题,可进行梯度改编:基础题保留原数据训练解题规范,变式题调整参数培养迁移能力,例如将课本中的匀速运动问题改为分段函数情境。

三、教学活动分层设计

课堂前15分钟采用“情境锚定法”,用生活案例激活旧知,如讲解“平行四边形判定”时,展示校园伸缩门动态图,引导学生观察铰链变化规律,核心教学环节实施“双线并行”:概念解析线通过几何画板动态演示对角线性质,技能训练线设置“证一证”“算一算”“辩一辩”三级任务组,允许学生根据测试结果自选难度关卡。

四、跨学科资源整合

备课时收集物理学科的v-t图像案例、地理学科的等高线地图等真实素材,例如用“高铁进站减速-匀速-加速”的速度曲线图,帮助学生理解分段函数实际意义,推荐使用国家中小学智慧教育平台中的3D几何模型库,将三视图教学具象化。

五、动态评估与弹性调整

设计课堂实时反馈机制:使用答题器统计“二次根式化简”的正确率,若实时数据低于65%,立即启动备用讲解方案,课后作业采用“4+2+1”模式:4道基础巩固题(全体必做)、2道思维拓展题(80分以上选做)、1道项目式任务(小组协作),每周通过错题归因分析表,动态调整下周备课重点。

个人观点:数学备课如同设计认知阶梯,教师需化身“学习路径规划师”,既要有拆解知识颗粒度的显微镜思维,更要具备串联学科大概念的望远镜视野,真正的教学智慧,在于用结构化设计降低认知负荷,让抽象数学原理在学生脑中自然生长。(本文基于一线教师三年跟踪调研数据撰写)

希望以上内容对你有所帮助!