数学是初中阶段的核心学科,也是许多学生感到困惑的领域,想要真正掌握这门学科,需要建立科学的方法体系,而非单纯依赖重复练习,以下从实践角度提出几点建议,帮助初中生突破数学学习瓶颈。

一、构建知识框架比刷题更重要

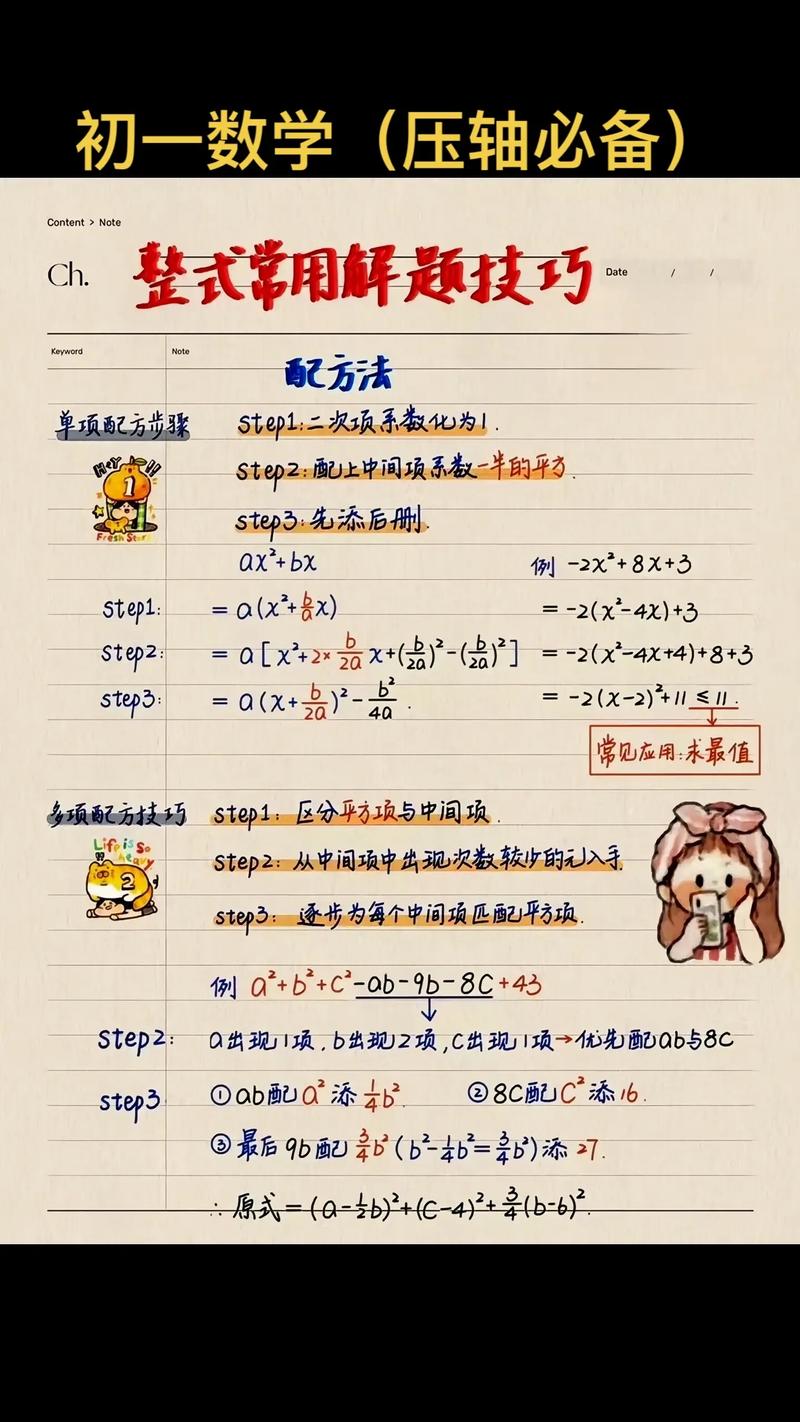

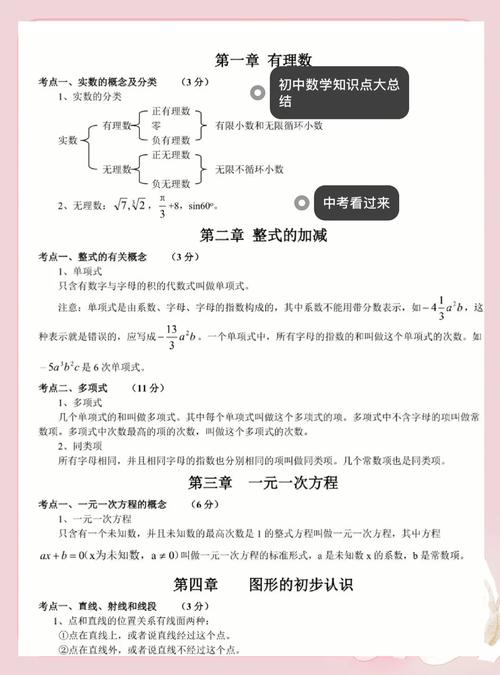

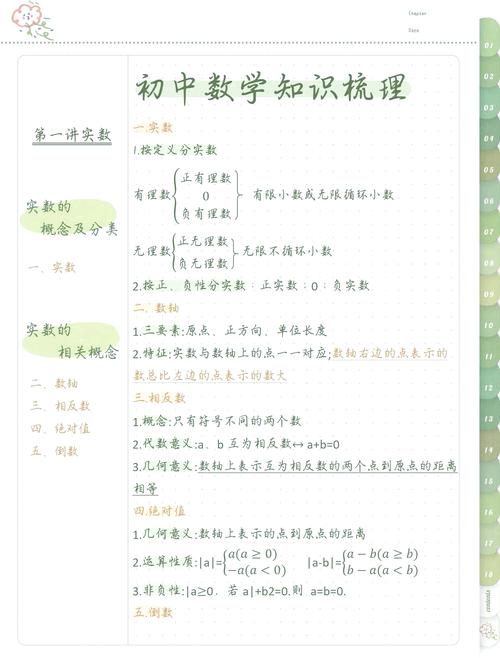

部分学生误以为“题海战术”能提升成绩,却忽略了基础知识的内在关联,建议每学完一个单元后,用思维导图梳理公式定理的推导过程,例如学习二次函数时,将顶点式、交点式、一般式的转换关系可视化标注,同时记录教材例题的解题思路,这种系统化整理能避免知识点碎片化,当遇到综合题时更容易调动已有知识储备。

二、培养数学语言的转化能力

数学问题的本质是信息处理与转化,面对几何证明题,可尝试三个步骤:先将图形中的隐含条件(如垂直符号、角平分线)转化为代数表达式;其次用定理搭建条件与结论的逻辑链;最后用规范的数学符号书写证明过程,日常训练中,可对应用题进行“翻译练习”——把文字描述转化为方程或不等式,这种能力在解决工程问题、利润计算等现实场景题时尤为重要。

三、建立动态纠错机制

错题本若只记录题目和答案,就失去了应有价值,高效的纠错应包含四个层次:1.用红笔标注解题过程中断点;2.分析错误类型(计算失误/概念混淆/思路偏差);3.在错题下方重写规范解题步骤;4.每周对同类错题横向对比,找出思维惯性误区,例如在解含参数方程时,若多次忽略讨论参数取值范围,就需要专门整理这类题型,强化分类讨论意识。

四、用生活场景激活数学思维

购物时计算折扣优惠,统计家庭每月用电量的变化规律,测量房间尺寸计算地板铺设成本…这些真实场景能将抽象的数学概念具象化,曾有学生通过记录篮球投篮命中率,自主发现了概率统计的应用价值,这种实践不仅能加深理解,更能培养“用数学眼光观察世界”的核心素养。

五、合理分配脑力资源

每天集中40分钟进行数学深度学习(如攻克压轴题、整理错题),利用碎片化时间完成基础练习,考试时采用“三轮答题法”:第一轮快速完成85%的基础题,第二轮攻克10%的中等难度题,预留15分钟专攻5%的难题,这种方法能避免在单一题目上过度消耗时间,确保得分效率。

数学能力的提升如同登山,过程中会遇到思维迷雾与能力陡坡,关键在于保持“阶梯式突破”——每次只设定一个小目标,可能是弄懂某个定理的推导,或是修正一类错题,当这些阶段性成果累积到临界点时,往往会迎来成绩的质的飞跃,坚持科学训练半年以上的学生,普遍反馈解题速度提升30%,复杂问题的拆解能力显著增强。

发表评论