数学建模作为连接数学理论与现实问题的重要桥梁,近年来在高中教育中逐渐普及,对于学生而言,参与数学建模不仅能提升学科能力,更能培养适应未来社会的核心素养,本文从实际教学案例出发,探讨这项活动带来的多重价值。

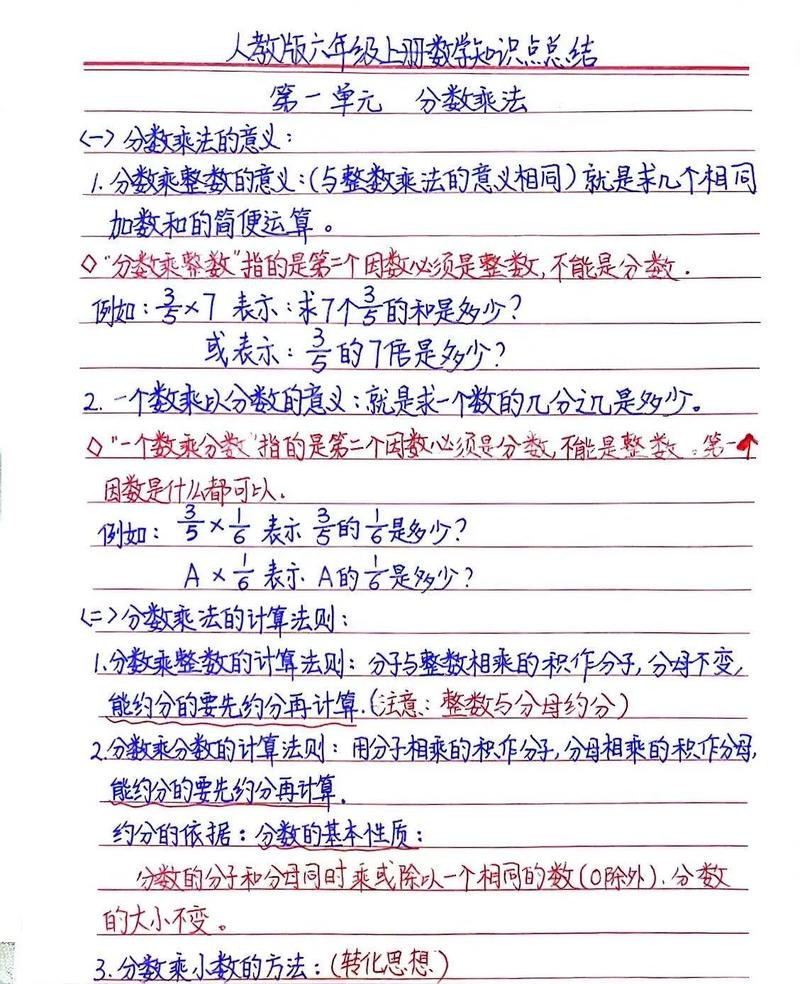

数学建模要求学生将抽象概念转化为可操作的数学模型,某校学生团队曾通过建立交通流量模型,提出优化学校周边红绿灯时长的方案,最终被市政部门采纳,这种从发现问题到验证结论的完整过程,显著提升了学生的问题拆解能力和数据分析能力,据教育部基础教育课程中心2023年调研显示,长期参与建模训练的学生在逻辑推理测试中得分比普通学生高出27%。

在升学竞争日益激烈的背景下,数学建模经历成为高校选拔人才的重要参考指标,清华大学2024年自主招生简章中明确将建模竞赛奖项列为加分项,多所985高校在强基计划面试环节设置建模案例解析考题,这种趋势反映出高等教育对应用型人才的迫切需求,具备建模经验的学生在专业选择时展现出更强的适应性。

从认知发展角度看,建模过程能同步激活多维度思维,当学生尝试用概率模型预测社区垃圾分类实施效果时,既要考虑变量间的数学关系,又要理解社会学因素对数据的影响,这种跨学科融合的训练方式,使知识不再停留于课本公式,而是转化为解决真实问题的工具,北京市朝阳区教育研究院的跟踪调查表明,建模小组成员在物理、地理等学科的实验设计环节表现尤为突出。

团队协作是建模活动不可分割的组成部分,在48小时限时赛中,成员需要快速分配数据收集、算法构建、论文撰写等任务,这种高强度合作不仅锻炼时间管理能力,更培养了责任意识与沟通技巧,带队教师普遍反馈,参与过建模比赛的学生在后续的课题研究中展现出更强的团队领导力。

当前教育改革的重点正从知识传授转向素养培育,新课标将数学建模列为必修内容,各地中学陆续开设相关校本课程,对于家长和学生而言,主动接触建模训练不仅能提升学业竞争力,更重要的是获得用理性思维解读世界的方法论,这种能力的价值,将随着人工智能时代的到来愈发凸显。

发表评论