小学数学除加混合运算出题技巧

在小学数学中,除法和加法的混合运算是培养孩子逻辑思维与运算能力的重要环节,如何设计既符合教学大纲、又能激发学生兴趣的题目?以下从实际教学场景出发,分享几点实用方法。

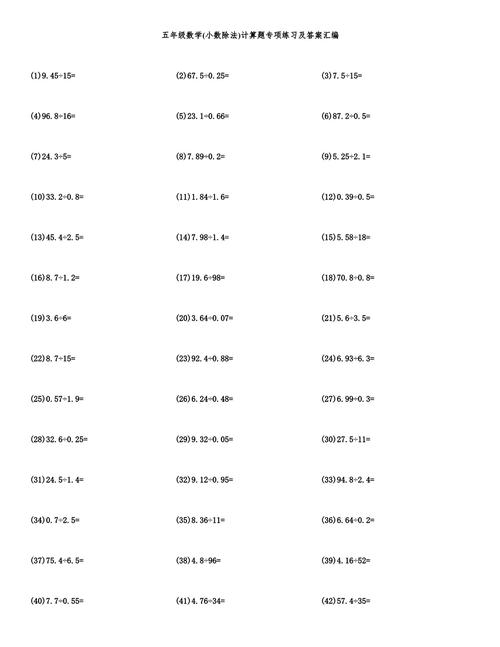

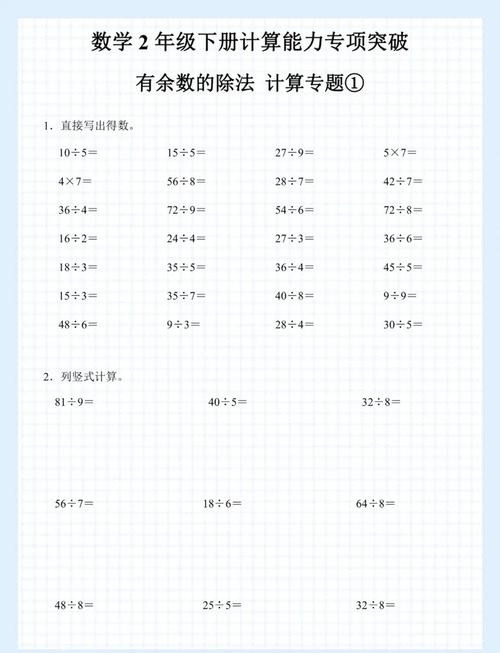

一、明确题型目标,分层设计难度

除加混合运算的核心是运算顺序的掌握与实际问题的转化能力,出题时可分三个梯度:

1、基础巩固题

直接给出算式,强化计算规则。

> 24 ÷ 6 + 5 = ?

> 18 + 9 ÷ 3 = ?

2、情境应用题

结合生活场景,提升理解力。

> 小明的妈妈买了12个苹果,平均分给3个小朋友,每人再得到2颗糖,每人共有多少颗糖?

3、逆向思维题

通过结果反推过程,训练逻辑能力。

> □ ÷ 4 + 7 = 12,方框里的数是多少?

二、紧扣常见易错点,针对性出题

根据学生作业反馈,以下两类错误高频出现:

1、运算顺序混淆

部分学生会先计算加法再除法,导致结果错误,可设计对比题组:

> 8 + 16 ÷ 4 = ?

> (8 + 16)÷ 4 = ?

2、单位与数量对应错误

尤其在应用题中,单位不一致易被忽略。

> 一箱牛奶有24盒,老师先分给6个小组,每组4盒,剩下的平均分给3个班级,每个班级分到几盒?

三、融入趣味元素,提升学习兴趣

枯燥的算式容易降低学生积极性,建议结合游戏或故事设计题目:

闯关模式

“小兔子采蘑菇,每采到6个蘑菇就能换1个胡萝卜,今天它采了18个蘑菇,又额外找到了3个胡萝卜,一共得到多少胡萝卜?”

图形辅助

用分蛋糕、分糖果等视觉化场景,帮助理解除法与加法的关系。

四、结合新课标要求,确保题目科学性

根据《义务教育数学课程标准》,除加混合运算需注重“问题解决能力”与“数感培养”,出题时可参考以下原则:

1、数值范围合理

低年级建议控制在100以内,避免复杂计算干扰核心目标。

2、语言描述简洁

避免冗长题干,例如将“小明去超市买了3瓶水,每瓶4元,之后又用剩下的钱买了2支笔,每支5元”简化为“小明用30元买3瓶4元的水和2支5元的笔,还剩多少元?”

**五、个人观点:避免机械化训练

除加混合运算的练习,重点不在“刷题量”,而在“理解深度”,设计题目时,可适当加入开放性问题,“用‘36、÷、4、+、9’这几个数字和符号编一道应用题”,此类题目能激发创造力,同时检验知识迁移能力。

作为教师或家长,定期收集学生的错题案例,分析错误根源,才能更精准地调整出题策略,帮助孩子真正掌握运算逻辑。

发表评论