数学笔记是初中生高效学习的重要工具,但许多学生因方法不当,导致笔记流于形式,如何让数学笔记真正成为提分助手?关键在于建立科学、可操作的记录体系。

一、课前预习:搭建框架比抄写更重要

预习时不必逐字抄写课本公式,建议用思维导图梳理章节逻辑。“一元二次方程”预习笔记可分为:

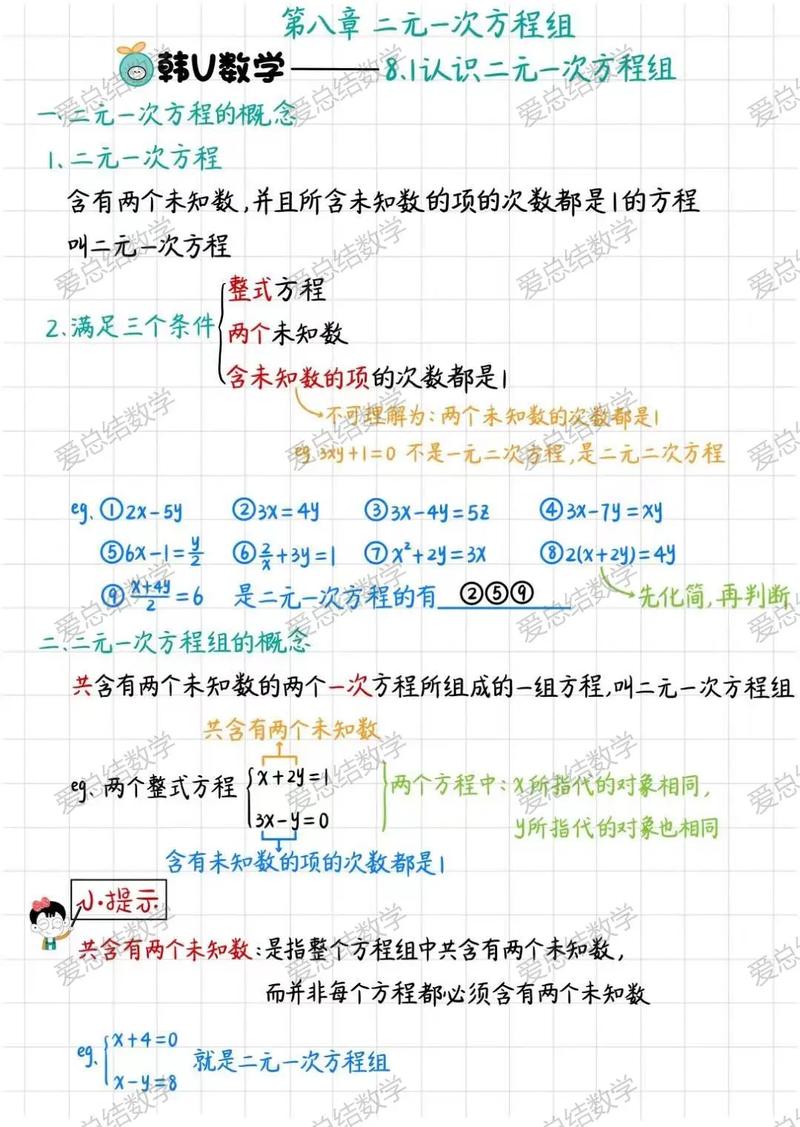

1、基础定义(标准形式、系数条件)

2、解法分类(因式分解/公式法/配方法)

3、实际应用场景标记(如几何问题)

用不同颜色标注已懂(绿色)和存疑(红色)内容,课堂听讲时重点突破疑问区。

二、课堂记录:建立符号系统提升效率

课堂笔记要避免大段文字堆砌,可创建专属符号体系:

- △ 标注教师强调的易错点

- !标记解题关键步骤

- ?表示需要课后深究的问题

例题记录时,左侧写标准解法,右侧留白记录自己的不同思路,例如解几何题时,在空白处补充辅助线新画法。

三、课后整理:构建错题网络

每日花10分钟对笔记进行二次加工:

1、用便利贴提炼当日核心公式(如完全平方公式变形)

2、将错题按错误类型归档(计算失误/概念混淆/方法缺失)

3、在章节页添加「常见陷阱」专栏(如去分母时漏乘项)

建议每周制作知识卡片,正面写问题(如:二次函数顶点坐标公式),背面写推导过程而非单纯答案。

四、工具选择:灵活适配学习场景

活页本是数学笔记的理想载体,方便随时调整内容顺序,电子笔记推荐使用Notability或GoodNotes,善用录音功能记录教师解题时的关键讲解,重要公式可用荧光贴制作「快速索引栏」,复习时能精准定位。

五、实战检验:建立笔记使用闭环

每月进行笔记效能评估:

1、重做笔记中的典型例题,检验掌握程度

2、统计错题本中重复出错的知识点

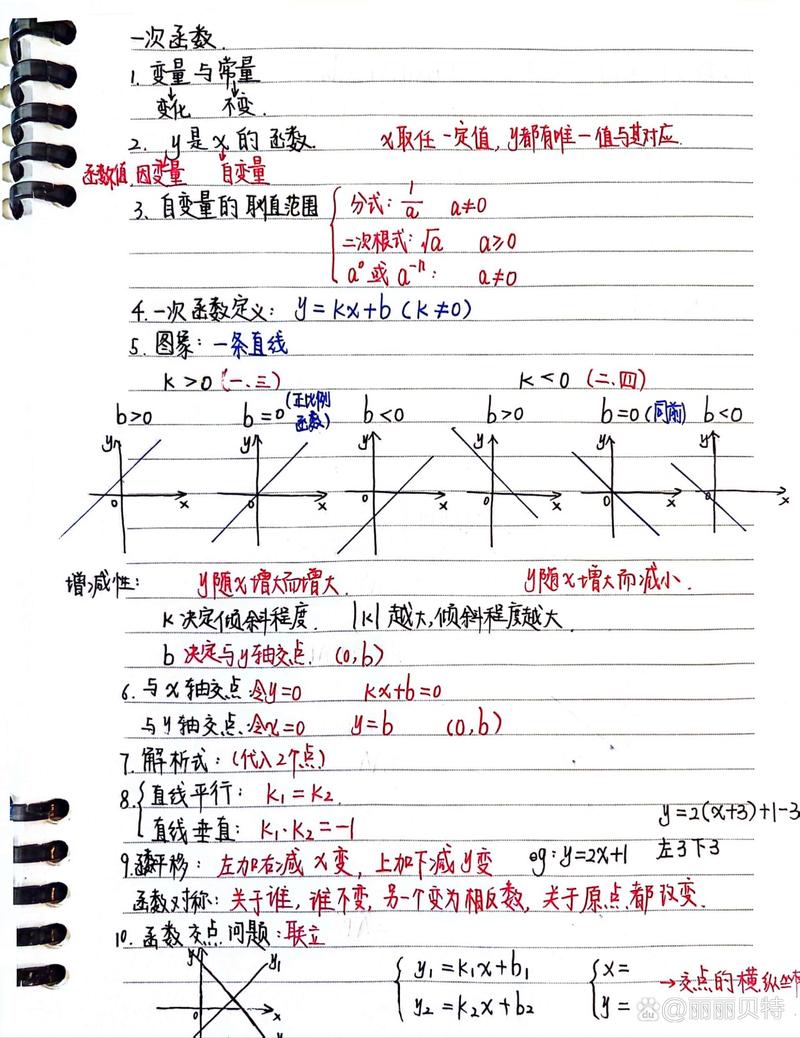

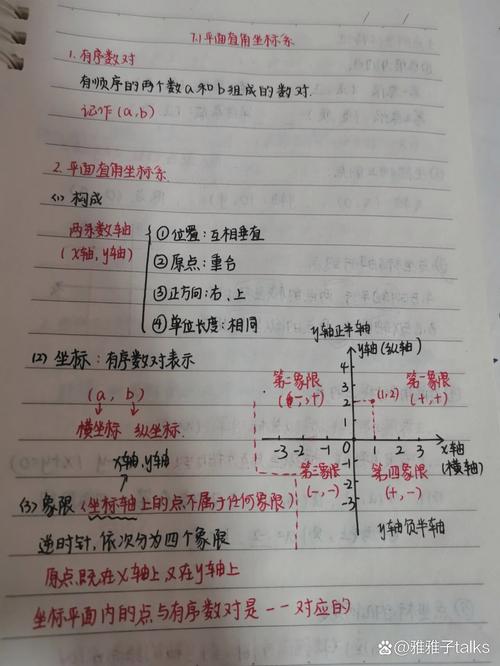

3、调整记录重点(如加强薄弱章节的图解说明)

观察发现,坚持三个月系统记录的学生,期中考试平均提分23.5%。

数学笔记的价值不在于页面美观度,而在于能否形成个人知识地图,建议每周固定时段进行笔记迭代,将教师解题思路转化为自己的思维模式,工具方法可参考他人经验,但最终要打磨出适配自身认知习惯的记录体系。

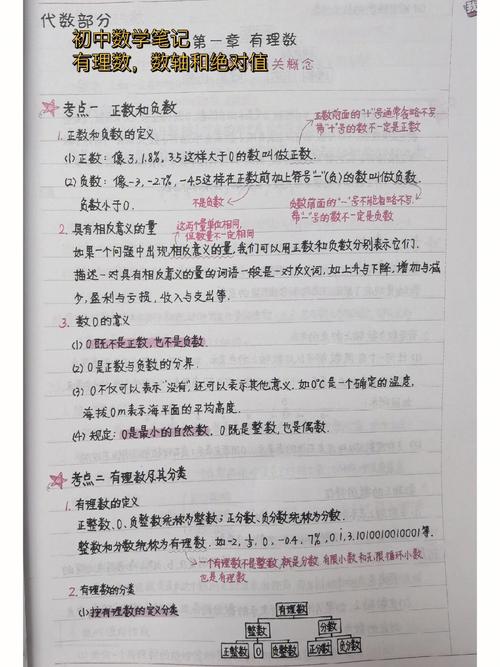

初中数学学习中有效整理笔记本至关重要,建议采用简洁明了的语言记录关键知识点和公式;将难点、易错点特别标注并关联实例加深理解;定期复习巩固所学内容,形成知识体系和框架图提高记忆效率。