备课是教学质量的基石,尤其对于小学数学这类基础学科,科学的备课流程能直接影响学生对抽象概念的理解,以下是经过一线教师验证的六步备课法:

第一步:解构课程标准

• 对照《义务教育数学课程标准》拆分知识点,数的运算”需细化到口算速度要求、竖式书写规范

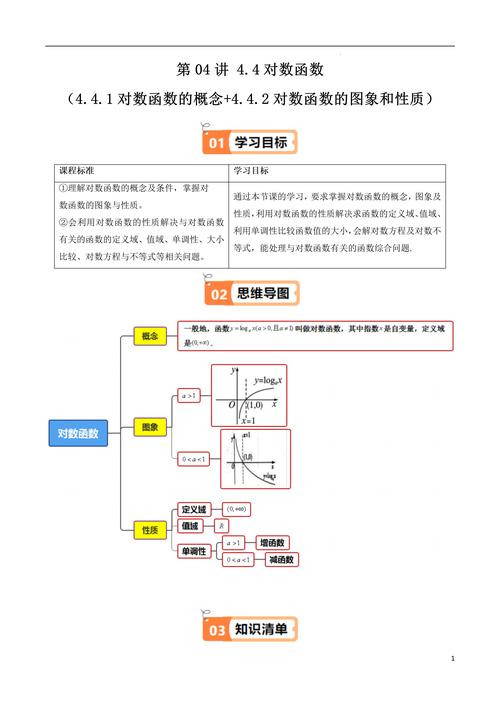

• 绘制思维导图标注知识链条,如分数与小数概念的衔接点

• 确定每课时需突破的3个核心认知障碍点

第二步:三维学情诊断

1、知识储备扫描:通过课前小测收集数据,例如20%学生未掌握进退位加减法

2、思维特征分析:低年级侧重具象思维,设计七巧板辅助乘法教学

3、学习风格归类:视觉型学生需要更多图表,听觉型适合口诀记忆

第三层:情境化教学设计

- 生活场景嫁接:超市价格计算模拟活动培养估算能力

- 游戏化任务:用数独棋盘训练逻辑推理

- 跨学科融合:绘制校园平面图渗透比例尺概念

第四步:教具的动态组合

必备基础教具(计数棒、几何体)与数字工具(数学动画APP)按3:1比例配置,关键环节保留板书推导过程,例如讲解圆柱体积公式时,先用实物模型演示,再用三维软件拆解截面变化。

第五维度:弹性问题预设

针对不同认知层级设计追问链:

1、基础层:长方形的周长公式是什么?

2、进阶层:如果长增加2cm,周长变化多少?

3、挑战层:给定20cm铁丝能围出几种不同长宽组合?

第六环节:即时反馈机制

预留课堂检测的5分钟窗口期,设计3道分层练习题,通过学生答题速度与正确率,动态调整下节课的导入方式,例如发现75%学生未掌握进退位减法,下次课需增加计数器操作环节。

数学教育的本质是思维体操,教师备课时的每个决策都应指向学生认知结构的搭建,当我们在教案里写下“10-8=2”时,真正要准备的是让孩子理解这个等式背后的数量关系与逻辑推演,好的备课方案永远留有调整空间,就像圆规画圆,中心明确而边界灵动。

发表评论