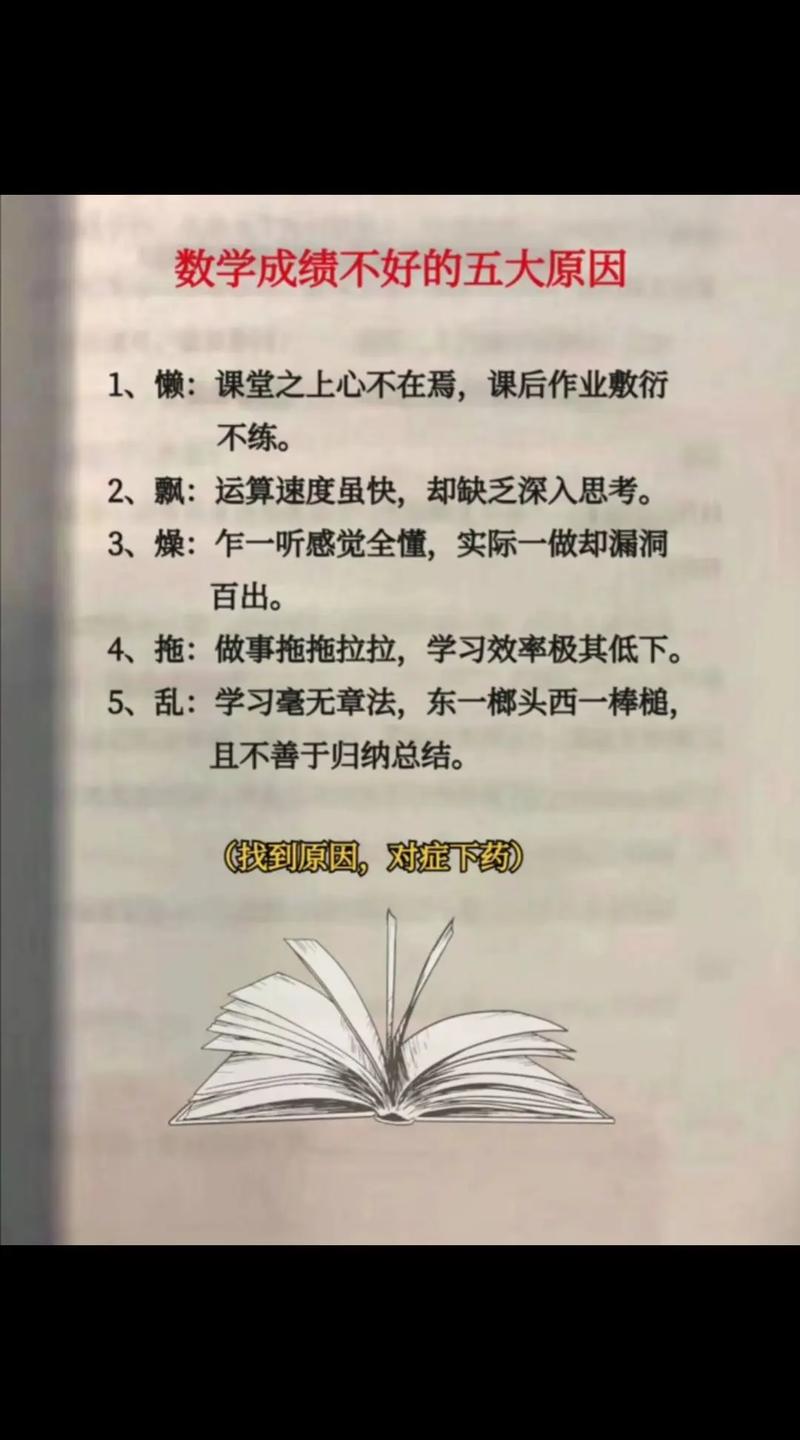

许多家长发现孩子小学数学成绩不理想时,容易陷入焦虑,数学作为逻辑思维训练的基础学科,短期成绩波动并不代表能力不足,关键在于找到适合的方法,以下是针对小学生数学学习的实用建议,结合教育专家和一线教师的经验整理而成。

第一步:排查知识漏洞

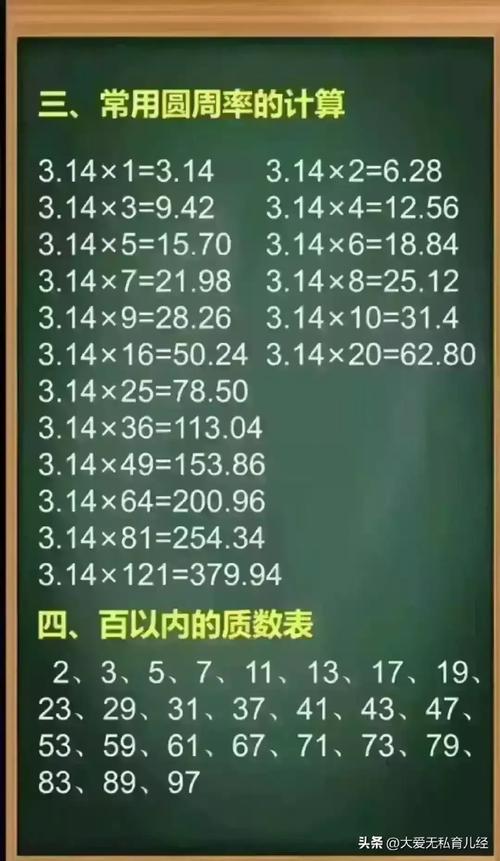

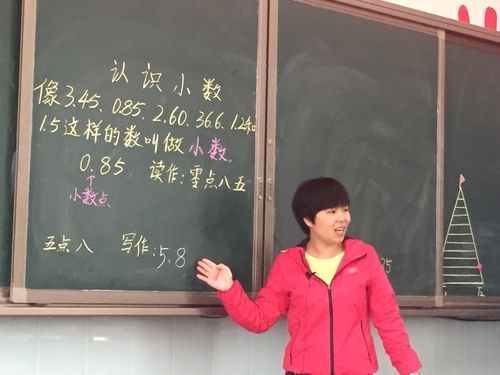

小学数学知识体系呈螺旋式上升,每个年级的核心概念相互关联,若孩子频繁在计算题出错,需优先检查加减乘除的运算规则是否扎实;若应用题失分多,可能是审题能力或数量关系理解不足,建议对照《义务教育数学课程标准》,将课本目录制成清单,逐一标记孩子掌握薄弱的部分,优先补足三年级以上的知识点(如分数、面积计算等)。

第二步:建立结构化练习模式

每日保持15分钟针对性训练比周末突击更有效。

计算能力:用超市购物小票让孩子计算总价,既练速算又培养数感

几何思维:用七巧板拼图理解图形特征,用折纸活动感知对称与角度

错题管理:准备三色笔记本(红色记错题、蓝色写正确步骤、绿色标注易错点)

第三:激活数学场景应用

国家基础教育质量监测中心数据显示,能在生活中运用数学知识的孩子,成绩稳定性高出37%,家长可设计场景化学习:

1、让孩子规划春游预算(培养小数运算能力)

2、测量房间尺寸计算地板铺设面积(强化单位换算)

3、记录一个月天气数据制作统计图(训练数据处理)

第四:优化学习心理建设

北京师范大学认知神经科学团队研究发现,数学焦虑会使大脑负责逻辑处理的区域活跃度下降40%,当孩子说"我就是学不好数学"时,可尝试:

- 用成长型思维语言替代否定表达,将"这道题太难"转化为"我们分步骤解决"

- 设置阶梯式目标,先达成70分再冲刺更高层次

- 收集整理孩子的进步痕迹(如作业正确率变化曲线)

某重点小学班主任王老师分享过案例:班上曾有位五年级学生连续三次单元测试不及格,通过每天10分钟口算游戏+每周2次错题重做,四个月后跃升至班级中上游,这个过程需要家长保持稳定的情绪支持,避免将成绩与智力水平挂钩。

数学学习如同搭建积木,暂时的困难往往是某块基石需要加固,当家长用解决问题的态度代替焦虑,用系统方法替代碎片化补习,孩子就能逐步建立可持续的数学思维体系,教育的本质不是瞬间爆发,而是持续点燃求知火种的过程。

发表评论