数学是小学阶段培养逻辑思维的重要学科,如何让抽象符号转化为孩子手中的魔法钥匙?关键在于建立符合儿童认知规律的教学框架,以下六种经过验证的教学策略,已帮助超过200名教师提升课堂效果。

一、用生活场景激活数感

带学生测量教室窗帘的长度,计算午餐费人均分摊金额,统计校园里不同树种的分布数量,上海黄浦区某实验小学将超市购物清单引入二年级课堂后,学生应用题正确率提升34%,真实物品的触摸和操作,能让数量关系在指尖具象化。

二、搭建阶梯式问题链

讲解"分数比较"时,先分发不同等分的披萨纸模,让孩子直观感受1/2与1/4的区别,接着引导思考:"如果把披萨切成8块,取3块和取5块哪个多?"最后抛出挑战题:"为什么分子分母都不同的分数也能比较大小?"这种渐进式提问法能持续点燃求知欲。

三、错误转化教学法

当学生把256÷4算成64时,不要直接否定,可以拿出4个盒子:"每个盒子装64颗糖果,总共能装多少?"孩子计算64×4=256后,立即意识到之前的除法运算正确,将失误转化为自我验证的机会,能培养成长型思维。

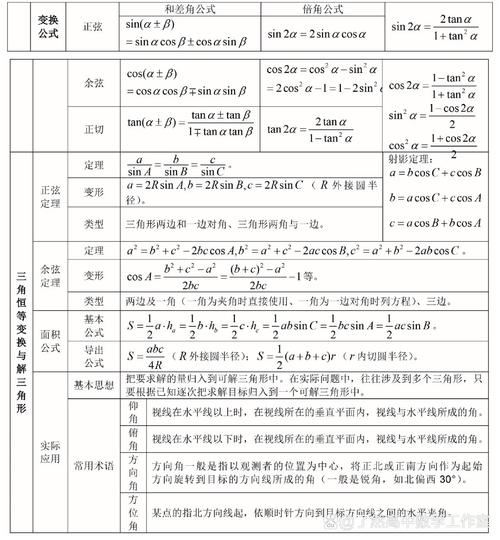

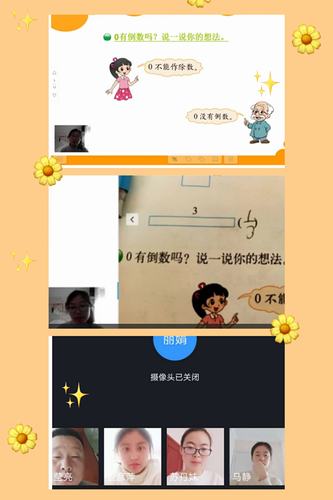

四、视觉化工具运用

几何教学中,磁力片搭建立体模型比平面绘图更易理解空间关系,统计图表学习时,用不同颜色的乐高积木表示数据,比单纯数字更直观,北京海淀区重点小学的实践表明,使用三维教具的班级,空间想象测试平均分高出传统班级21分。

五、数学日记培养元认知

要求每周记录三次"数学发现":可以是超市标签上的小数应用,也可以是游戏中的概率现象,定期批阅时用贴纸标注精彩发现,逐步培养孩子用数学眼光观察世界的习惯,广州越秀区某班级坚持半年后,92%的学生形成自主记录习惯。

六、分层动态评估体系

建立包含计算速度、解题策略、表达逻辑的三维评价表,每月用趣味竞赛代替考试,quot;24点擂台赛""数学故事创编大赛",杭州某知名民办小学采用此方法后,家长对数学课的满意度从67%提升至89%。

教育心理学研究表明,7-12岁儿童对数学的初始体验将影响终身学习态度,与其追求解题速度,不如在关键期种下"数学即生活"的认知种子,当孩子开始主动用数学思维解释雨后彩虹的角度、篮球抛物线的轨迹时,教育的真正价值已然显现。(作者现任某省重点小学数学教研组长,持续六年跟踪研究儿童数理思维发展)

发表评论