高中数学学习过程中,部分知识点因抽象性强、逻辑复杂或应用灵活,成为学生普遍反映的难点,本文从实际教学经验出发,结合高考真题规律,梳理最具挑战性的内容板块,并给出突破建议。

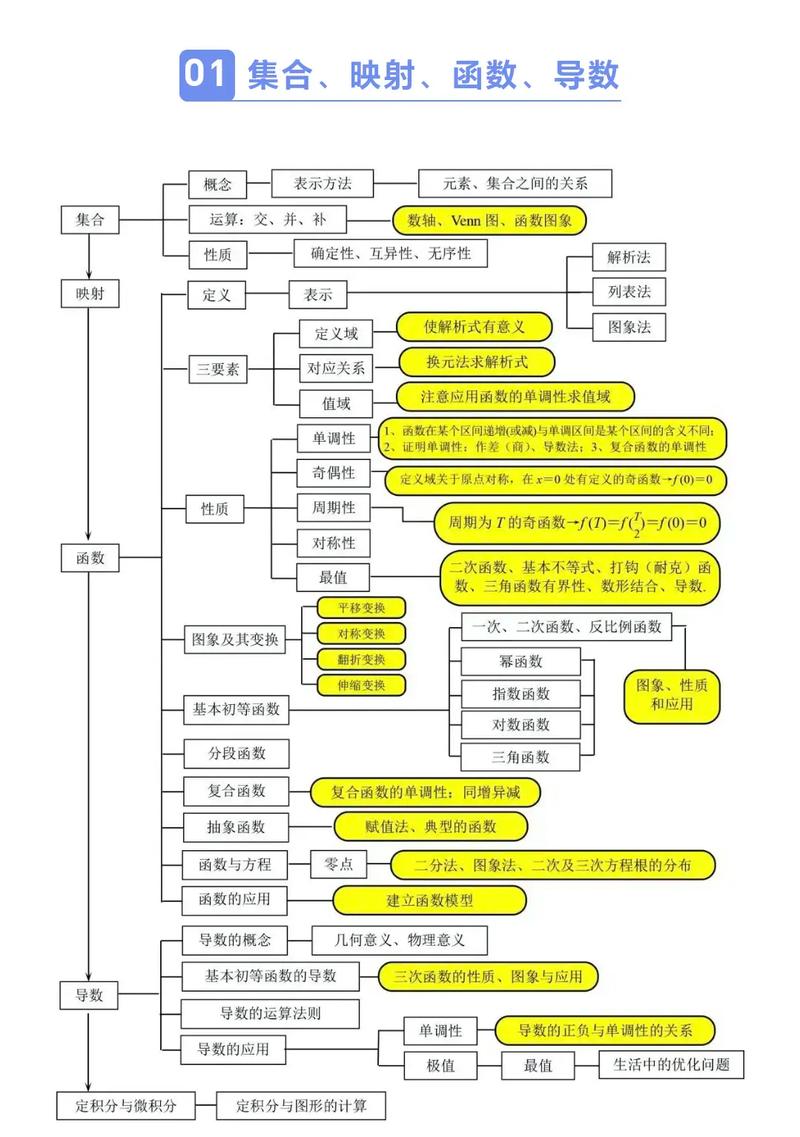

一、函数性质与图像变换

函数章节贯穿高中三年,高一阶段对单调性、奇偶性等基本性质的理解直接影响后续学习效果,学生常因忽视定义域优先原则,在求值域或解方程时出错,例如复合函数$f(g(x))$的解析式求解,必须同步考虑内外函数的定义域限制,图像平移变换中“左加右减”口诀的误用,多源于未掌握函数表达式与图像移动方向的本质关联。

二、立体几何的空间建构

空间想象能力不足导致部分学生面对二面角、异面直线距离等问题时难以建立三维模型,建议将正方体、长方体等基础几何体作为训练载体,通过分解复杂图形为基本单元,逐步提升空间转换能力,向量坐标法的系统运用能有效降低思维难度,但需注意法向量求解与平面方程的关系推导。

三、概率统计的实际建模

新课标对数学建模能力的要求在概率板块体现尤为明显,学生需突破“概率题就是套公式”的误区,例如在条件概率问题中,准确识别事件间的逻辑关联比计算本身更重要,正态分布、线性回归等知识点,要求结合具体案例理解标准差的实际意义,避免机械记忆3σ原则。

四、数列与不等式的综合运用

递推数列通项公式的推导需要观察项与项之间的隐性规律,错位相减法求和时易出现项数计算错误,放缩法证明不等式的难点在于把握放缩尺度,过度放缩会导致证明失效,建议通过经典题型总结常见放缩模式,如$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}$的变形技巧。

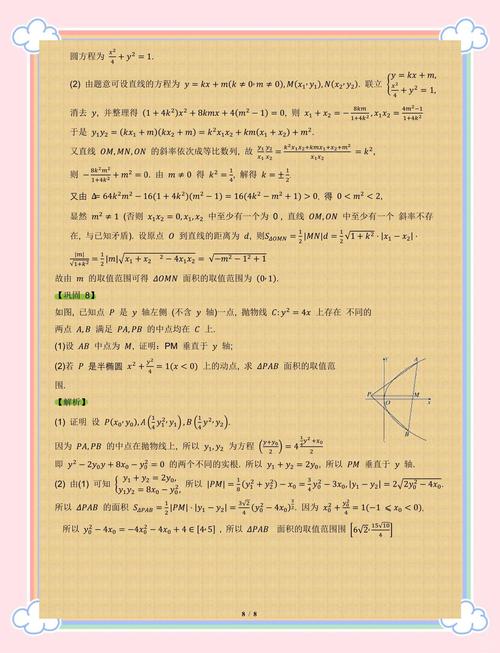

五、导数的工具性应用

导数为解决函数极值、不等式证明等问题提供了新工具,但部分学生停留于求导步骤,忽视对函数形态的整体分析,涉及含参讨论的压轴题,需建立分类讨论的标准框架,例如通过导函数零点是否存在进行区间划分,洛必达法则在极限计算中的使用,要注意验证适用条件。

作为从事数学教研十余年的教师,笔者认为突破难点的关键在于建立体系化思维:每完成一个章节,用思维导图梳理知识脉络;每类题型整理3-5道典型例题,标注易错点;定期将代数、几何模块交叉对比,例如用向量方法解立体几何问题,坚持这种结构化学习方式,能显著提升复杂问题的处理能力。

发表评论