小学数学老师怎么讲透知识点

小学数学看似简单,但要让学生真正理解概念、形成数学思维,需要老师用对方法,好的数学课堂,知识点不是“灌”进去的,而是通过清晰的逻辑、生动的场景和持续的互动“渗”进学生心里,以下是经验丰富的教师常用的策略。

一、从“分层拆解”突破抽象概念

数学概念抽象,但孩子的认知依赖具体经验,讲“分数”时,老师会从分糖果、切披萨入手,先让孩子动手操作,再引导他们用图形表达,最后过渡到符号(如1/2),分层拆解的关键在于:

1、实物→图形→符号:先通过具体物品建立直观感受,再转化为图像,最后抽象为数学语言;

2、反向提问:不直接告诉答案,而是问“如果披萨分成4份,取3份是多少?”让学生自己推导。

二、用“生活场景”打通知识关联

数学与生活脱节,学生容易觉得“没用”,教“加减法”时,老师会设计超市购物任务:

- 给20元预算,买文具(铅笔3元、橡皮2元…),如何组合最合理?

- 结账时“凑整”(如18元付20元,找零2元),自然引入简便运算。

这类场景让孩子发现数学解决实际问题的价值,同时串联多个知识点,避免孤立记忆。

三、以“问题链”推动深度思考

机械练习只能训练熟练度,而“问题链”能激发思考,讲“长方形面积”后,老师会逐步提问:

1、课本封面面积是多少?(测量长、宽,计算)

2、如果长增加3厘米,面积变化多少?

3、用同样周长的绳子围成长方形,怎么围面积最大?

问题从易到难,引导学生发现规律,甚至触及“周长固定时,面积最大值为正方形”的结论,为高年级埋下伏笔。

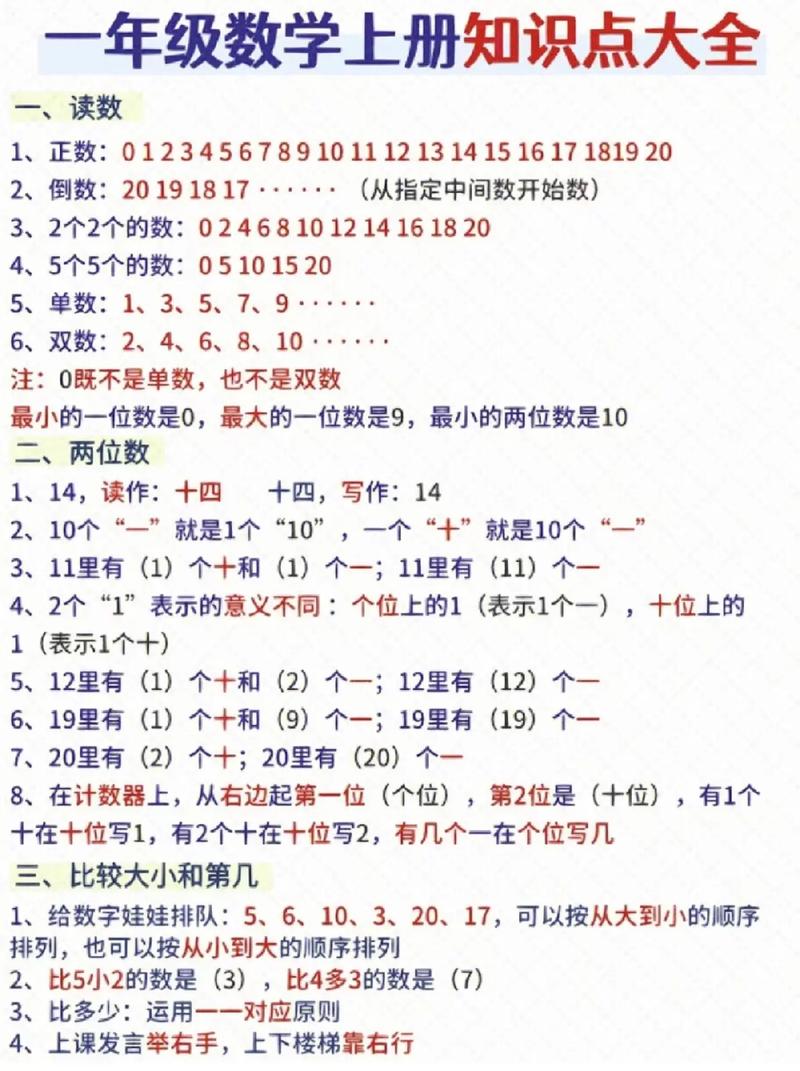

四、善用“可视化工具”降低理解门槛

低年级学生依赖形象思维,工具能让抽象概念“看得见”。

数轴:讲负数时,用温度计模型展示“零上”和“零下”;

积木块:学立体图形时,让学生搭建立方体、长方体,对比面、棱、顶点的数量;

思维导图:单元复习时,用关键词和箭头梳理知识脉络(如“加减法→进位→验算”)。

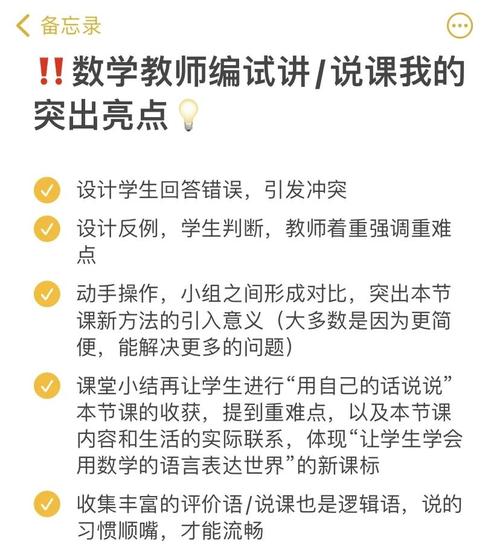

五、重视“反馈循环”巩固学习效果

“讲透”离不开及时反馈:

1、课堂小测:用3-5道题快速检测当堂内容,发现漏洞立即补充;

2、错题本:要求学生用红笔标注错误步骤,旁边写出正确思路;

3、变式练习:同一知识点换不同表述或题型(如应用题改选择题),避免思维定式。

六、用“耐心等待”代替“赶进度”

学生接受速度不同,老师需灵活调整节奏,发现多数人对“除法竖式”困惑时,可以暂停新课,用“分小棒”活动重新演示每一步的意义,甚至让进度稍慢的学生上台操作,确保全班“跟得上”再继续。

个人观点

小学数学教学的核心,是让孩子从“变成“明白”,优秀的老师像导游,不急于带人冲到终点,而是沿途指出关键路标,引导他们自己发现风景,知识讲透的标志,不是学生能复述定义,而是他们能笑着说出:“老师,我好像知道怎么用了!”

发表评论