数学作为基础学科的核心,培养小学生的数学思维能力影响着他们未来的学习轨迹,当观察孩子讲解数学题的过程时,家长和教育者需要带着科学的眼光,从三个维度构建评价体系:解题逻辑的严谨度、知识迁移的灵活度、表达过程的完整度。

一、逻辑链条是否清晰可见

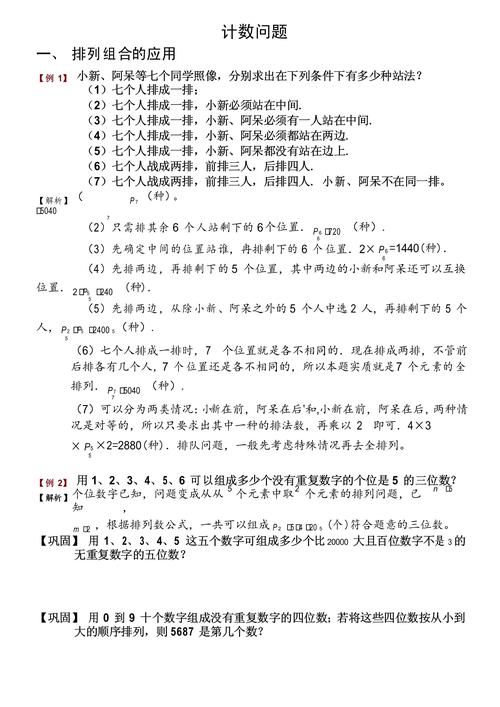

优秀的数学讲解应当如搭建积木般层次分明,以三年级学生讲解"24点游戏"为例,当孩子能说出"先用8÷2得到4,再用9-4得到5,最后5×5=25"的错误思路时,正是观察逻辑漏洞的良机,此时引导孩子用括号标注运算顺序:(9 - (8 ÷ 2)) × 5,就能直观发现错误所在,评价重点不在于答案是否正确,而在于是否建立了可追溯的思维路径。

二、知识联结的广度与深度

四年级学生在讲解行程问题时,若能将"相遇时间=总路程÷速度和"的公式,与生活场景中的校车接送、运动会接力赛联系起来,这种跨场景的知识应用能力比单纯套用公式更有价值,值得关注的是孩子能否发现"追及问题"与"工程问题"在数学模型上的相似性,这种思维发散性往往预示着真正的数学天赋。

三、表达结构的完整性与感染力

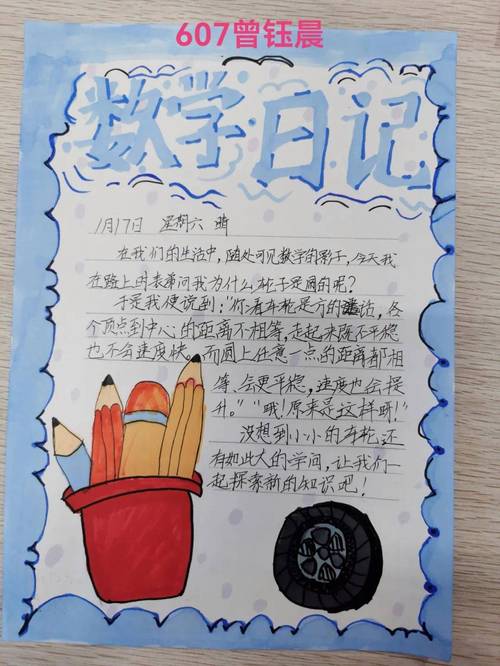

五年级的小雨在讲解分数应用题时,先用折纸演示单位"1"的概念,接着在白板上画出线段图,最后用角色扮演的方式模拟题目中的购物场景,这种多维度的表达方式不仅展现了知识掌握程度,更反映出将抽象数学具象化的能力,需要特别鼓励的是孩子在卡顿时主动说"让我再想想"的诚实态度,这比流畅背诵标准答案更珍贵。

教育专家通过眼动仪实验发现,能边讲解边画示意图的学生,大脑中负责空间推理的区域活跃度比单纯口述者高出37%,这提示我们:评价数学讲解质量时,要重视思维可视化工具的运用程度,当孩子主动用不同颜色的笔标注已知条件和未知量,或是用实物演示立体几何问题时,这些都是高阶思维能力的萌芽信号。

家长在日常观察中,可以准备三色便利贴:红色记录逻辑漏洞,黄色标注创新解法,绿色标记知识迁移案例,这种可视化记录不仅能精准发现问题,更能通过具体事例给予孩子积极反馈,比如当孩子用数形结合的方法解鸡兔同笼问题时,及时肯定其解题策略的创新性,比空洞的"你真聪明"更有指导意义。

数学教育不是寻找标准答案的竞技场,而是培育思维幼苗的试验田,当孩子讲解时出现卡顿或错误,恰恰是思维生长的关键节点,此时适时的引导比即刻纠正更重要——"如果把这个数字换成小数,你的方法还成立吗?"这样的追问,往往能激发出意想不到的思维火花。

发表评论