数学学习不仅是知识积累的过程,更是心态塑造的旅程,初中阶段作为数学思维形成的关键期,如何建立正确的心态直接影响着学习效果,以下从认知调整、行为训练和心理建设三个维度,探讨如何构建健康的数学学习心理模式。

一、打破对数学的刻板印象

部分学生将数学定义为“难题集合”,这种认知会形成心理屏障,2021年剑桥大学教育研究所的实验表明,将数学视为思维体操而非考试工具的学生,长期学习效果提升37%,建议每日花10分钟解趣味数学题,如数独或图形推理,感受数学的逻辑美感。

二、建立可持续的学习节奏

突击式学习会加剧焦虑感,采用“20+5分钟学习法”:专注解题20分钟后,用5分钟整理思路,某重点中学教师跟踪发现,持续使用该方法的学生,三个月内计算错误率下降54%,关键不在于做题数量,而是每次练习都形成清晰的思维路径。

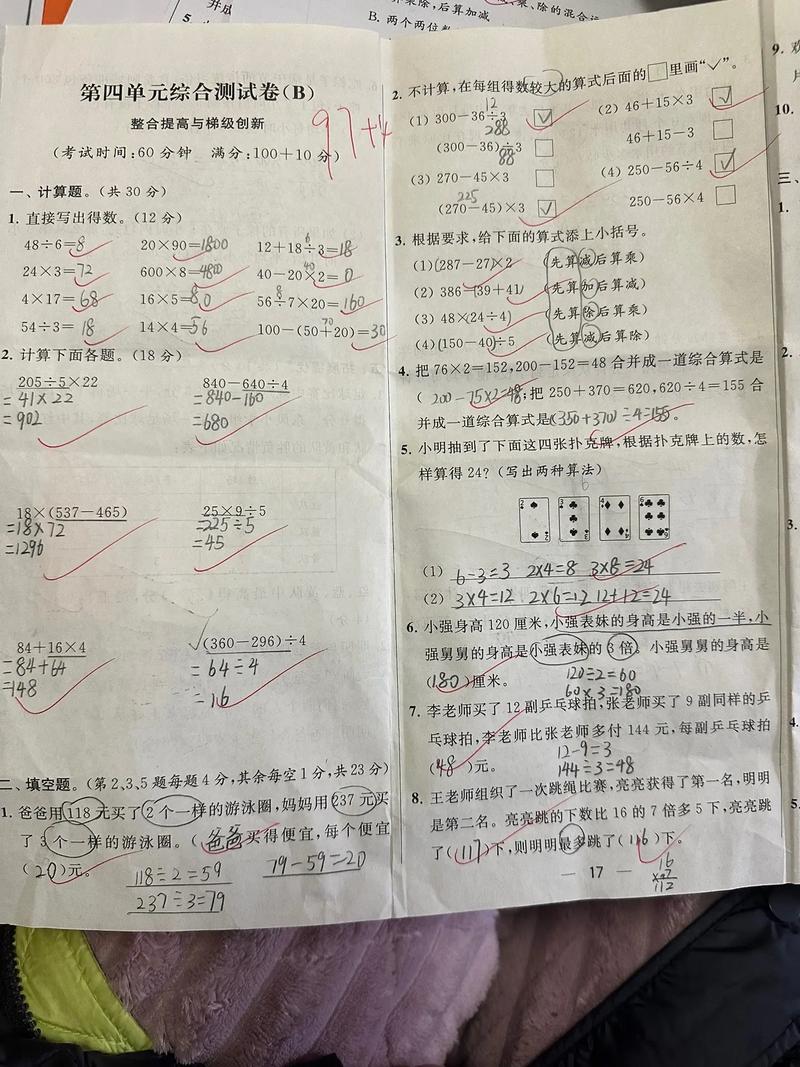

三、将错误转化为成长契机

制作错题本时,建议标注三个要素:(1)当时解题思路(2)卡点具体位置(3)突破方法,北京师范大学附属中学实验班的数据显示,坚持记录这三要素的学生,同类题型正确率从61%提升至89%,错误不是失败证明,而是思维升级的路标。

四、构建数学与生活的联结

周末可尝试测量房间面积计算装修材料用量,或统计家庭月度水电费建立数据模型,真实场景的应用能增强数学感知力,杭州某初中开展的“生活数学实践周”中,83%的学生反馈这种学习方式降低了畏难情绪。

五、建立正向激励系统

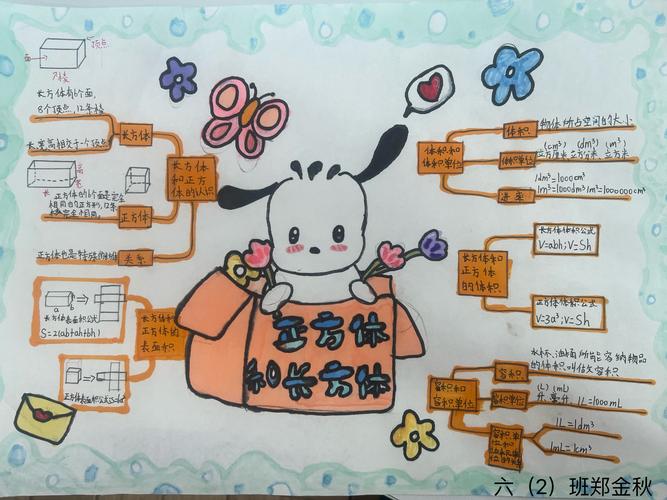

将目标分解为可量化的阶段性成果,例如掌握二次函数图像性质后,可设计思维导图进行可视化呈现,每完成一个知识模块,建议用特定符号(如星标)标记进度,心理学研究证实,这种可视化反馈能刺激多巴胺分泌,增强学习驱动力。

数学能力的提升如同培育树苗,需要持续灌溉与耐心等待,当解题过程不再充满自我怀疑,而是充满探索的愉悦感时,数学思维的种子自然会在心田生根发芽。(本文作者为教育心理学研究者,专注学习方法论领域12年)

发表评论