之一,不仅关系到孩子未来的数学能力,更影响着逻辑思维习惯的养成,如何让小学生更高效地掌握数学知识?关键在于建立正确的学习路径。

一、理解优先于记忆

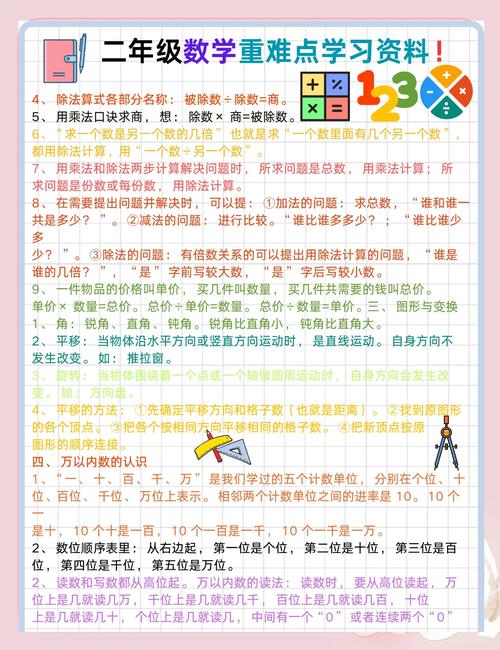

许多家长习惯让孩子背诵口诀或公式,但数学本质是逻辑推导的过程,例如乘法口诀,若能在理解“加法累积”的基础上记忆,孩子遇到复杂计算时更易举一反三,建议用实物演示:将6个苹果分成3组,让孩子直观感受“6÷3=2”的实际意义,而非单纯强调计算结果。

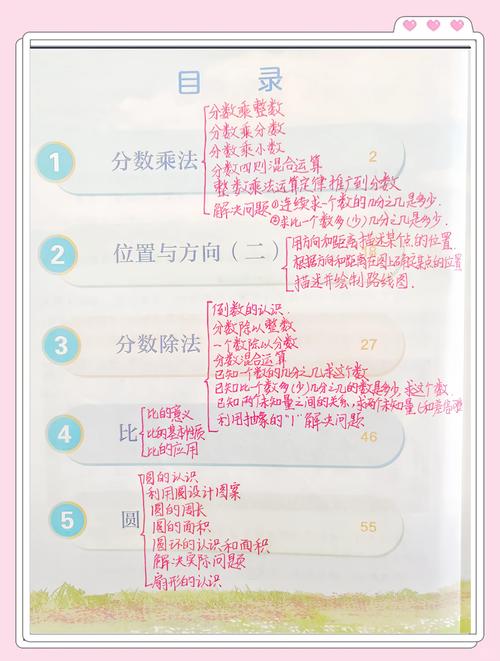

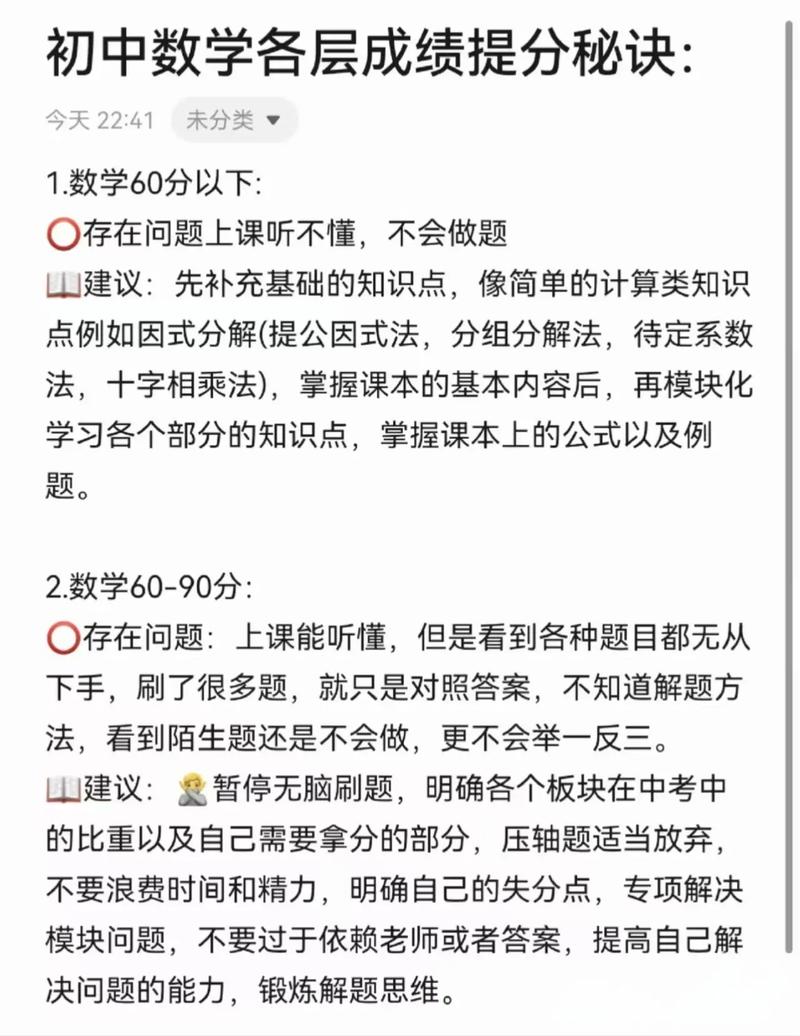

二、分阶段攻克难点

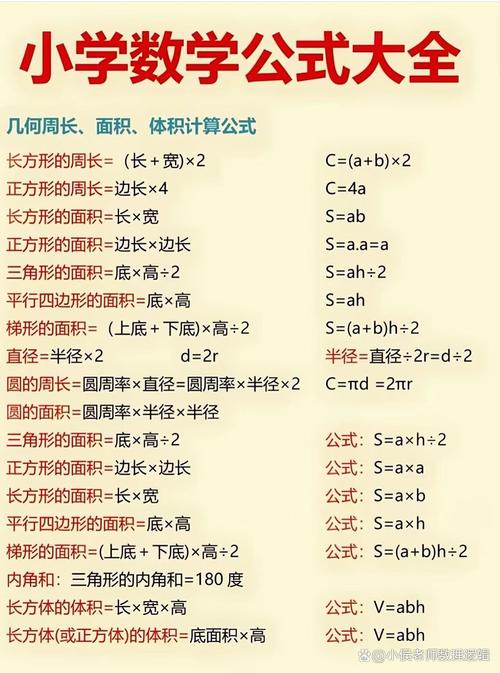

不同年级的重点需区别对待,低年级侧重数感培养,可通过超市购物、家庭物品分类等活动,让孩子在生活中建立数量概念;中年级需突破应用题审题能力,引导孩子用画线段图、圈关键词的方式分解题目;高年级要注重几何与代数思维的衔接,例如用折纸理解对称图形,用火柴棒摆方程。

三、错题的价值大于新题

整理错题本时,避免简单抄写题目与答案,建议用三色笔标注:黑色记录原题,蓝色写下错误步骤,红色分析错因并写出正确思路,例如计算“125×8÷125×8”,若孩子误算为1,可引导其按顺序重新拆分步骤:(125÷125)×(8×8)=64,强化运算顺序意识。

四、游戏化提升参与度

将数学融入日常互动,如设定“家庭数学挑战时间”,用扑克牌玩24点训练四则运算,用七巧板比赛图形拼接速度,甚至测量房间尺寸计算地板铺设面积,重点在于让孩子感受到数学的实用性,而非停留在课本练习。

五、建立正向反馈机制

避免用“这么简单都不会”等语言打击信心,当孩子解出难题时,具体表扬其思考过程:“你刚才用画图的方法找出了隐藏条件,这个策略很棒。”阶段性设置小目标,如连续三天完成口算练习可兑换一次自主活动时间,用成就感驱动持续学习。

数学学习如同搭积木,每一层基础都影响上层建筑的稳固,家长和教师需保持耐心,用科学的方法引导孩子跨越畏难情绪——当抽象的符号转化为可触摸的生活场景时,数学自然会展现出它独有的趣味与魅力。

发表评论