数学学习成果的呈现,是孩子思维发展的直观体现,也是家长与教师观察学习效果的重要依据,如何将小学数学成果准确、生动地表达出来?以下提供可落地的思路与实践方法。

一、明确成果展示的核心目标

记录数学成果并非单纯罗列分数或习题答案,而是通过具体案例展现三个维度:知识掌握程度、逻辑推理能力、实际应用意识,一份完整的解题过程记录,能比满分试卷更清晰地反映孩子的思考路径;一次测量家庭物品长度的实践报告,则能体现数学与生活的联结。

二、注重过程的真实还原

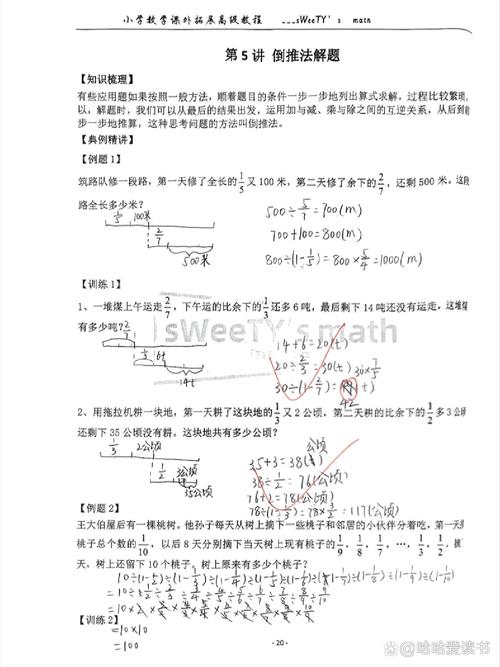

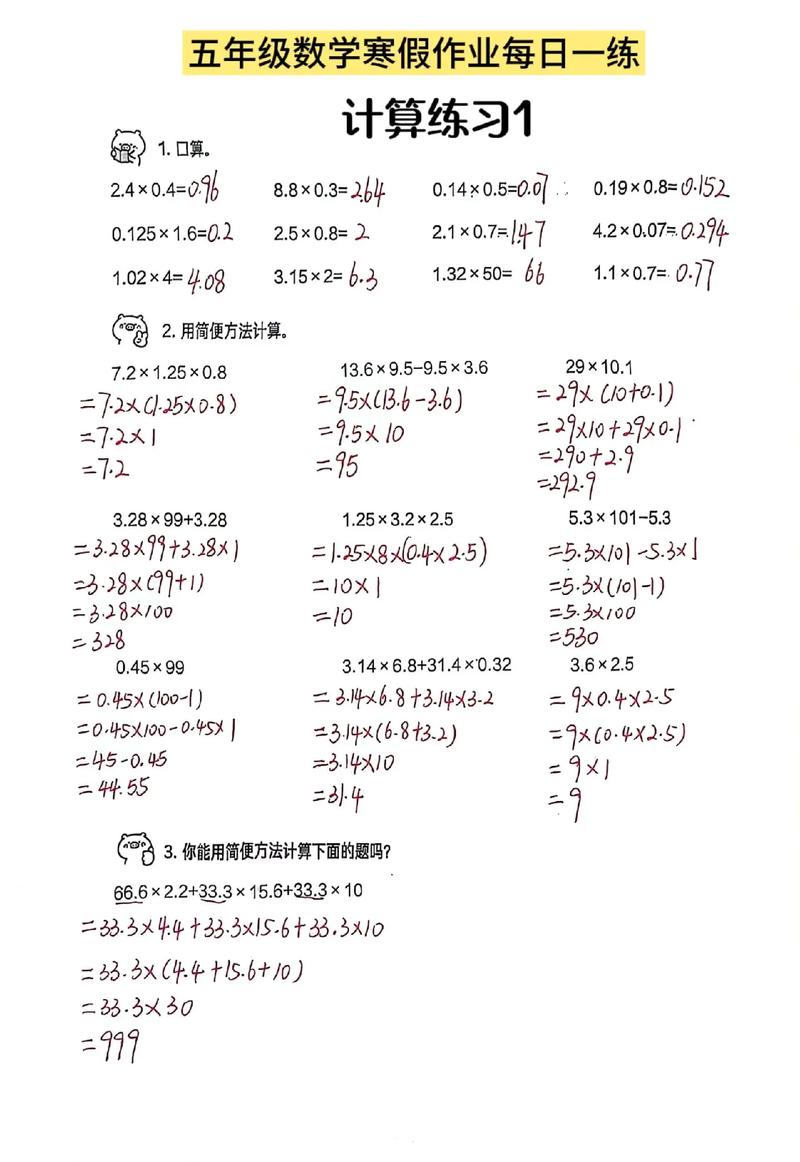

避免只呈现最终答案,建议用“分步拆解法”记录学习过程,例如整理错题时,先抄写原题,用红笔标注错误步骤,再用蓝笔在旁边补充三种以上解题思路,对于低年级学生,可鼓励用绘画方式表达数量关系,如在“鸡兔同笼”问题旁画出动物简笔画并标注脚的数量。

三、建立多维度的成果体系

1、基础型成果:课堂练习、单元测试中具有代表性的题目,保留原始修改痕迹,用便利贴标注关键知识点。

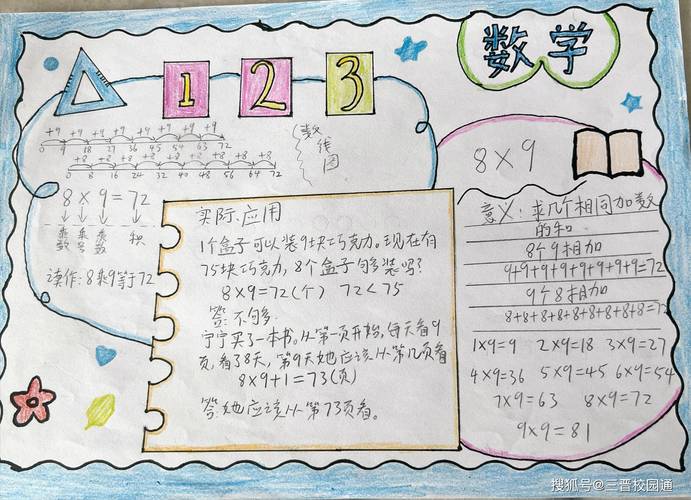

2、拓展型成果:数学日记、手抄报、立体模型等创意作品,例如记录超市购物时价格计算的思考过程,或利用积木搭建几何体并计算表面积。

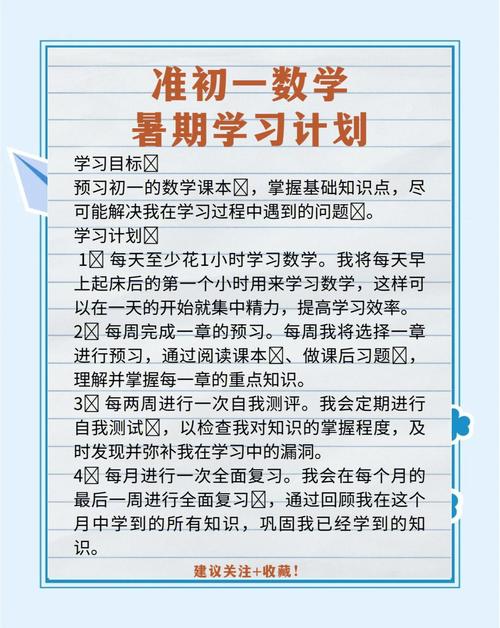

3、反思型成果:每月整理“数学成长档案”,用星级评价标注计算速度、审题能力等指标的变化趋势。

四、提升成果的专业性与可信度

参考《义务教育数学课程标准》中的能力要求,在成果中标注对应的核心素养,例如在统计图表作业下方注明“数据意识——能合理选择统计图表表达信息”,收集教师评语、同学互评等内容,增强第三方视角的客观评价。

五、数字化呈现技巧

对纸质材料进行扫描归档时,可使用“三栏对照法”:左侧原始作业,中间修正笔记,右侧二维码链接讲解视频,利用思维导图软件整理知识网络时,重点标注不同单元间的逻辑关联,如分数与除法、面积与体积的承接关系。

数学成果的书写本质是思维的可视化,与其追求形式的完美,不如把注意力放在思考痕迹的留存上,一张留有涂改痕迹的草稿纸,有时比工整的抄写本更能体现真实的学习状态。

个人观点:教育不是瞬间的闪光,而是持续积累的过程,当孩子捧着亲手整理的数学成长档案时,眼神里的成就感,或许就是最动人的教育成果。

发表评论