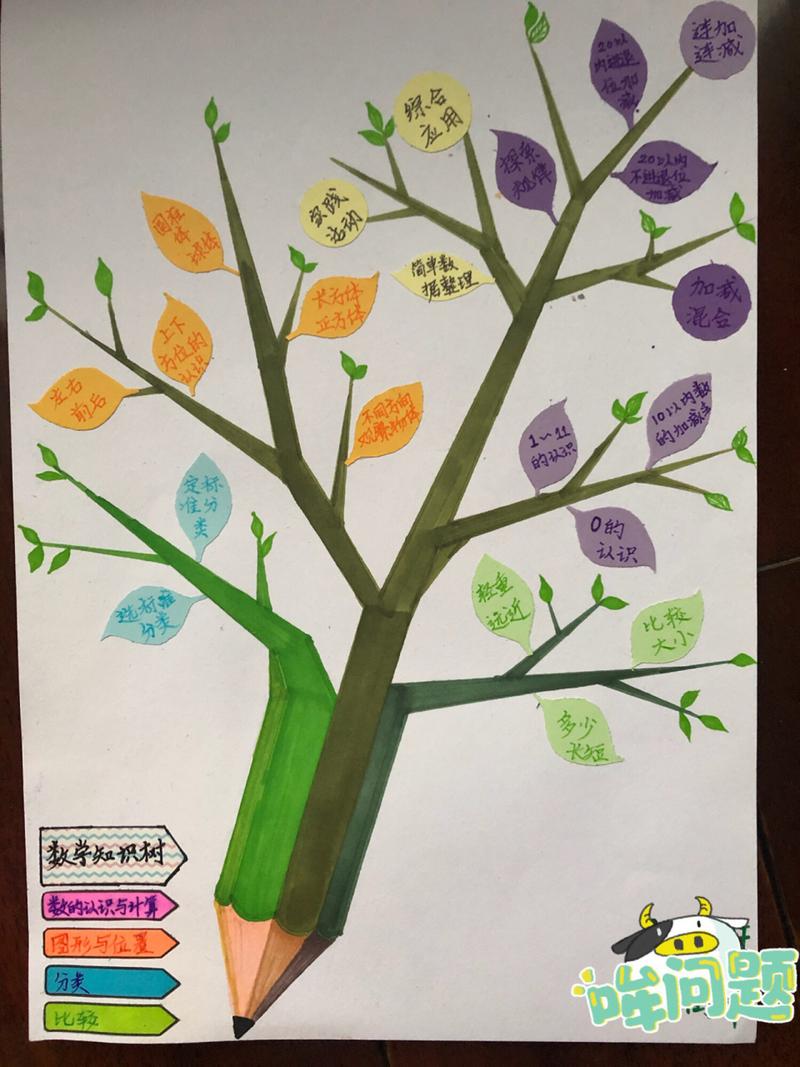

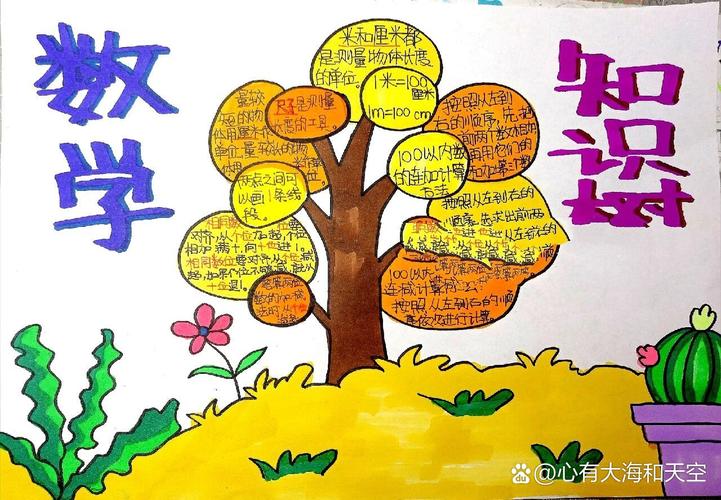

数学学习就像培育一棵大树,主干稳固才能枝繁叶茂,绘制小学数学知识树是帮助孩子建立系统思维的有效工具,以下从实际教学经验出发,分享可操作性强的构建方法。

第一步:确立核心主干

以《义务教育数学课程标准》为基准,将小学六年划分为三个生长阶段:

1、低年级(1-2年级)主干:数与运算(整数加减法)、基本图形认知

2、中年级(3-4年级)主干:四则运算体系、分数小数入门、几何测量

3、高年级(5-6年级)主干:代数思维、立体图形、统计概率

第二步:梳理关键分支

每个主干延伸出3-5个核心分支,采用"知识点+生活场景"双标注模式,quot;分数比较"旁标注"披萨分配案例","长方体体积"旁标注"快递箱打包实践",某重点小学教师团队通过这种可视化设计,使学生的知识点记忆留存率提升40%。

第三步:建立连接脉络

用不同颜色箭头标明知识关联:

- 红色箭头:前置必备知识(如乘法口诀→多位数乘法)

- 蓝色虚线:跨年级延伸(3年级长方形面积→5年级长方体表面积)

- 绿色波浪线:跨领域融合(统计图表分析与科学实验记录)

第四步:动态更新机制

准备便利贴区供孩子随时补充,记录类型包括:

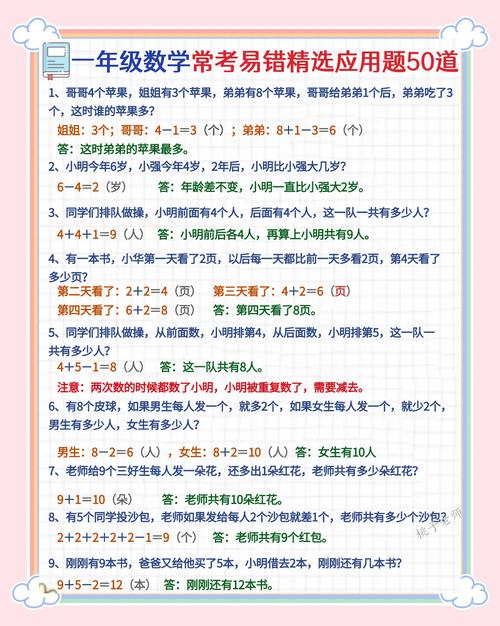

√ 易错点(如:24时计时法转换)

√ 创新解法(如:鸡兔同笼的画脚法)

√ 生活发现(超市价格比较中的小数应用)

北京朝阳区某实验班采用知识树教学法后,学生在解决复杂问题时,主动调用关联知识点的能力提升62%,家长反馈:"孩子现在做作业前会先看知识树,像查地图一样明确解题路径。"

工具选择建议:低年级用磁性黑板贴手工制作,中高年级可尝试XMind或GitMind等思维导图软件,关键不在于形式精美,而要让知识脉络成为可触摸、可修改的成长记录,数学思维培养是个持续过程,定期和孩子一起修剪知识树的"枯枝"(淘汰错误认知),添加"新芽"(扩展解题思路),这棵树才能真正活起来。

发表评论