看到孩子对课本上“建桥”的数学题皱起小眉头,你是不是也希望能有个清晰、生动的讲解帮他们一把?用视频来讲解这类题目,确实是个高效的好方法!今天咱们就聊聊,如何用视频帮孩子轻松搞定小学阶段的“建桥”数学题,重点培养他们的空间思维和解决问题的能力。

核心思路:从生活到模型,动手理解原理

小学阶段的建桥问题,核心往往在于理解结构稳定性(尤其是三角形结构)和力的传递,视频讲解的最大优势,就是能把抽象概念变直观。

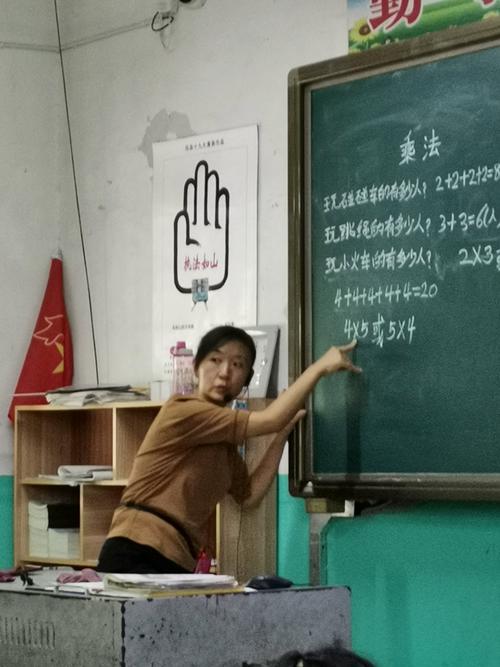

视频讲解的关键步骤:

-

情景引入 (10-15秒):

- 生活实景: 快速展示真实的桥梁图片或短视频片段(如小石桥、人行天桥),点明桥梁的作用是跨越障碍、承受重量。

- 问题提出: 清晰地念出或展示题目:“用N根小棒(或吸管、铅笔)搭建一座能承重X本书(或硬币)的小桥,怎么搭最稳固?” 让孩子立刻明白任务目标。

-

材料准备与基础尝试 (20-30秒):

- 展示材料: 清晰拍摄准备好的材料:小棒(牙签、雪糕棒)、连接件(橡皮泥、胶带、小球)、承重物(小积木块、硬币、小书本)。

- 自由探索(可选但推荐): 鼓励孩子先自己尝试搭一个简单的结构(比如平板桥),放上小重量,观察是否容易垮塌,这能让孩子直观感受到“稳固”的重要性,激发求知欲。

-

核心原理演示:三角形是“大力士” (重点!30-45秒):

- 对比实验: 这是视频的精华!

- 先搭一个四边形结构(比如用4根小棒和4个连接点组成的矩形),轻轻按压顶部或侧面,镜头特写结构变形、垮塌的过程。

- 再搭一个三角形结构(用3根小棒和3个连接点),同样施压,镜头特写结构保持形状不变,非常稳定,强调:“看,三角形真牢固!”

- 简单解释: 用孩子能懂的话说:“三角形不像四边形那样容易‘晃悠’,它的形状特别‘团结’,能把力气稳稳地传下去,不容易散架,这就是工程师造桥、造塔喜欢用三角形的原因!”

- 对比实验: 这是视频的精华!

-

解题建模:设计稳固小桥 (30-40秒):

- 分析题目要求: 根据题目给出的材料数量(N根小棒),思考如何用三角形来构建主体。

- 搭建演示: 一步步搭建符合题目要求的结构,常用结构包括:

- 简单桁架: 像多个三角形连在一起的“骨架”,演示如何用三角形组合增加稳定性。

- 桥塔/桥墩: 如果需要支撑桥面,展示如何用三角形加固支撑点。

- 强调连接点: 特写连接处(橡皮泥或胶带),说明连接点牢固是桥梁稳固的基础。

-

承重测试与优化 (20-30秒):

- 逐步加载: 在搭好的小桥上,慢慢、小心地增加重物(硬币或小书本),镜头对准承重点和结构变化。

- 观察与思考: 如果结构开始变形,暂停加载,引导孩子观察哪里出了问题(是某个连接点松了?还是某个地方缺少三角形支撑?)。

- 优化调整: 演示如何加固薄弱点(比如在变形处增加一根小棒形成三角形),再测试,直到达到承重要求,强调:“工程师就是这样不断测试和改进设计的!”

-

回顾与联系 (15-20秒):

- 总结关键点: 快速回顾:“今天我们学到了,三角形结构最稳固!用这个知识,我们成功搭出了能承重的小桥。”

- 联系生活: 最后再展示一两张真实桥梁(尤其是能看到三角形结构的,如桁架桥、斜拉桥的桥塔),点明:“瞧,大工程师们用的也是这个原理呢!” 让孩子感受到学以致用的成就感。

制作视频的小贴士:

- 画面清晰稳定: 手机固定拍摄,确保操作过程和结构细节清楚可见,特写镜头很重要!

- 语言简洁生动: 用孩子听得懂、感兴趣的语言讲解,避免生硬术语,语速适中,重点可稍慢或重复。

- 步骤分明: 一个步骤做完再讲下一个,避免跳跃,可以用简单的文字标注或箭头指示。

- 突出“哇”时刻: 在结构垮塌或成功承重时,可以加入适当的音效(如轻轻的“哎呀”声或成功的提示音)增强效果。

- 鼓励动手: 视频结尾一定要鼓励孩子:“你也快动手试试看吧!” 实践是巩固知识的最佳途径。

给孩子看讲解“建桥”题目的视频,目的不只是得出答案,更要让他们亲手触摸“稳固”的概念,亲眼见证数学原理的力量,当孩子自己搭的小桥成功托起几枚硬币时,那种“我能行”的自信和对知识的理解,远比死记硬背一个搭法珍贵得多,下次孩子再遇到这类题,不妨先递给他几根小棒和橡皮泥,或许答案就在他的小手里诞生了。

发表评论