掌握方法,轻松应对中心小学数学题:给家长的实用指南

辅导孩子做小学数学题,对许多家长来说既是责任也是挑战,看着孩子面对题目时困惑的眼神,总希望能找到更有效的方法帮助他们理解而非死记硬背,解开小学阶段数学题的“钥匙”往往在于掌握核心思维方式和解题策略。

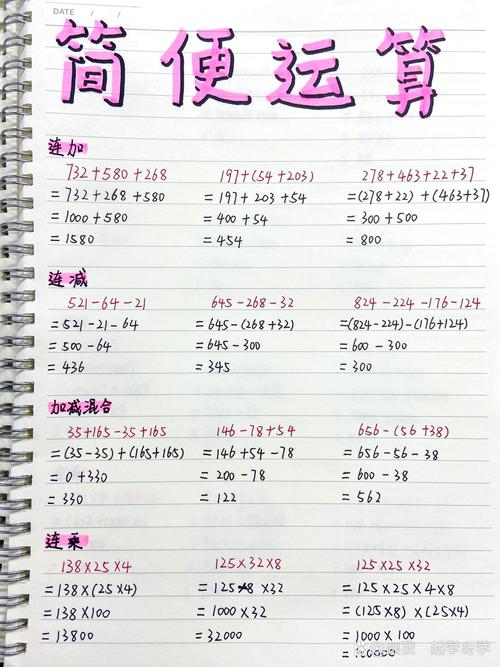

基础计算:准确与速度并重

- 理解算理是关键: 加减乘除不仅是符号操作,除法“24÷6”可以引导孩子想象“把24个苹果平均分给6个小朋友,每人几个?”建立除法的实际意义远比单纯背诵口诀重要。

- 巧用运算律: 遇到稍复杂的计算如“25 + 37 + 75”,鼓励孩子观察数字特点,运用加法交换律和结合律调整顺序为“(25+75) + 37”,大大简化计算过程,提高准确率。

- 重视口算与估算: 日常多进行简单口算练习(如买菜算账),培养数感,估算能快速检验结果合理性,如“198×5”约等于“200×5=1000”,实际结果990左右就合理。

应用题:读懂题目,建模求解

- 逐字逐句读题,圈画关键词: 题目中的“一共”、“还剩”、“比...多/少”、“平均”等词语决定了运算方法,务必让孩子养成慢读、精读的习惯。

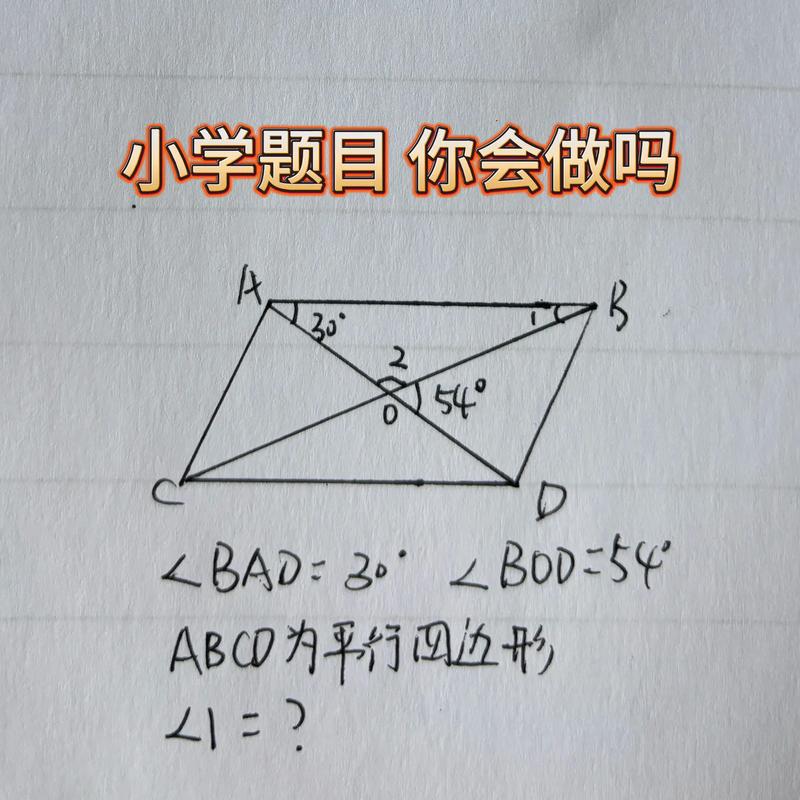

- 化抽象为具象:画图! 这是解决应用题最有效的方法之一。

- 行程问题(相遇、追及)→ 画线段图,标出速度、时间、路程。

- 倍数关系、和差问题 → 画条形图或线段图,直观体现数量关系。

- 几何问题(周长、面积)→ 务必画出图形,标注已知条件。

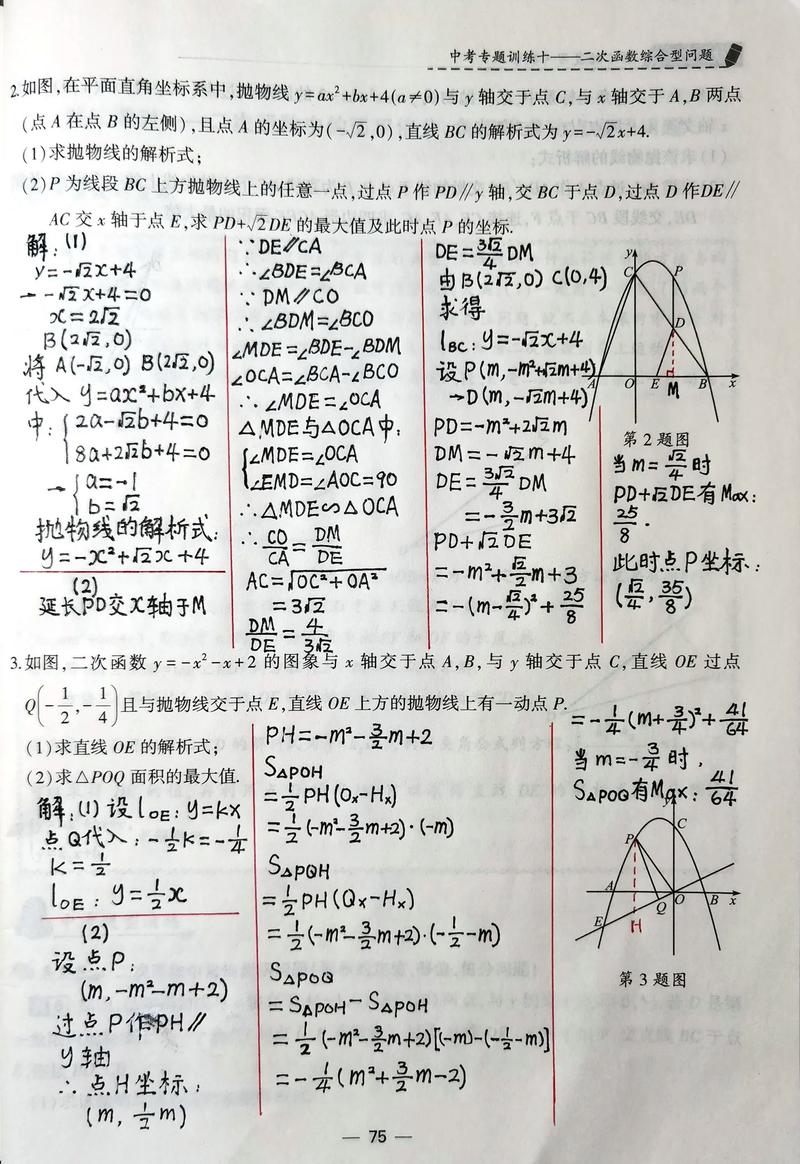

- 找出数量关系式: 引导孩子分析题目中已知量和未知量之间的关系,用数学语言表达出来(如:总价 = 单价 × 数量;路程 = 速度 × 时间)。

- 分步列式解答: 对于复杂问题,鼓励孩子分步骤思考,先求中间量,清晰的步骤能有效降低出错率,也便于检查。

图形与几何:空间观念的建立

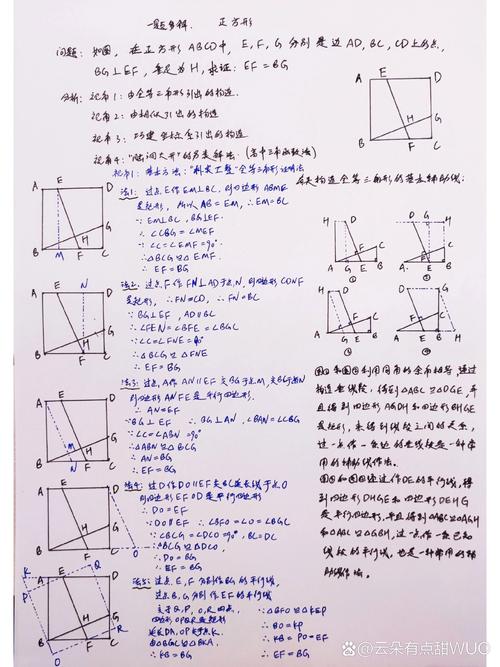

- 动手操作: 学习周长、面积、体积时,让孩子实际测量身边物体的长宽高,用方格纸画图、剪拼图形(如将平行四边形转化成长方形),加深对公式推导过程的理解。

- 观察与想象: 观察物体(三视图)题目,鼓励孩子用小正方体实际搭一搭,从不同角度观察,培养空间想象力。

- 熟记基本公式,理解推导: 长方形周长=(长+宽)×2,面积=长×宽,不仅要记住,更要理解为什么这样计算,理解是灵活运用的基础。

培养核心数学思维

- 有序思考: 在解决搭配、数图形个数等问题时,教会孩子按照一定顺序(如从左到右、从小到大)枚举,做到不重复不遗漏。

- 逆向思维: 有些问题从结果倒推更容易,一个数加上5,乘以3,结果是30,求原数?”就从30开始反向计算(30÷3=10, 10-5=5)。

- 化繁为简: 面对复杂问题,尝试分解成几个简单的小问题逐一击破,或者寻找规律。

- 灵活运用: 鼓励孩子尝试不同解法,如应用题既可以用算术方法解,也可以用简易方程(如果学过)解,对比不同方法,体会数学的灵活与魅力。

给家长的建议:心态与习惯

- 耐心陪伴,鼓励为主: 孩子卡壳时,避免急躁指责,可以说:“我们一起来看看哪里不太明白?”或“你第一步做得很好,接下来试试这个方向?” 建立信心至关重要。

- 重视过程而非仅看答案: 即使答案错了,如果解题思路有亮点(如画图清晰、步骤合理),也要给予肯定,让孩子明白思考过程的价值。

- 引导检查习惯: 做完题后,教孩子检查:计算重新算一遍?单位写了吗?答案符合实际情况吗?反向代入验算是否成立?

- 联系生活实际: 购物算折扣、规划行程时间、烘焙按比例调整食材……让数学融入生活,孩子会自然感受到其用处和乐趣。

- 善用资源: 课本是根本,吃透课本例题和习题,优质的练习册、数学游戏(如数独、24点)、以及可靠的在线学习平台可以作为有益补充,但不宜盲目刷题。

数学能力的提升如同种树,扎实的基础、灵活的思维、良好的习惯就是阳光、雨露和土壤,家长明智的引导和温暖的陪伴,是孩子在这片数学森林里探索时最坚实的依靠。 当孩子真正理解方法、爱上思考,那些看似困难的数学题自然会迎刃而解。

发表评论