掌握方法,让孩子爱上数学的奇妙旅程

数学,对许多小学生来说,仿佛一座神秘又略带挑战的山峰,看着孩子面对题目时皱起的小眉头,不少家长也在思考:怎样让数学变得不再可怕,甚至充满乐趣?点燃孩子对数学的热情,关键在于找到那把开启兴趣之门的钥匙。

兴趣是最好的启蒙老师。 与其一上来就强调公式和刷题,不如先让孩子在生活中感受数学的“无处不在”,带他去超市,让他帮忙比较价格、计算简单的折扣;一起烘焙时,请他按比例称量材料;玩积木时,引导他发现形状的对称与空间的结构,当孩子意识到数学能解决身边的问题,能用来搭建心爱的城堡,那份好奇与成就感便会自然萌发,抽象的数字符号,自然就有了温度和意义。

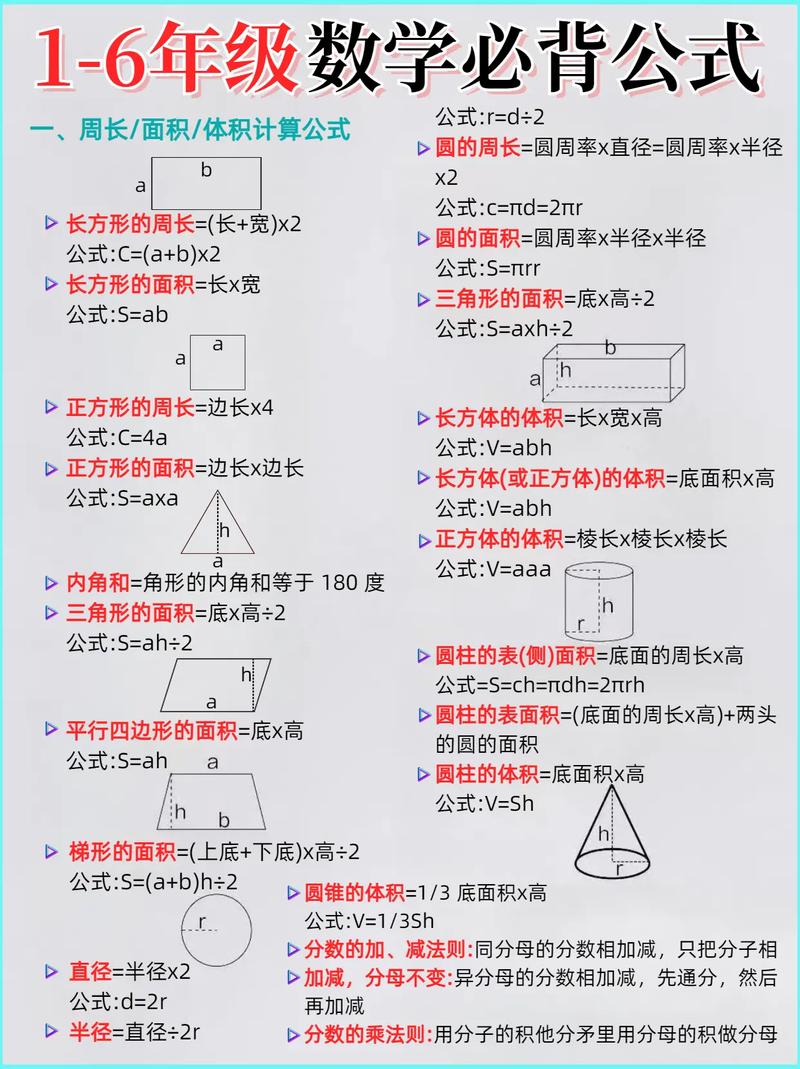

从具体到抽象,搭好理解阶梯。 小学生的思维以具象为主,强行灌输抽象概念,往往事倍功半,学习加减法?彩色计数棒、小石子甚至糖果都是好帮手,理解分数?切一切苹果、分一分披萨,概念瞬间清晰,乘法是加法的简便运算?摆几组相同数量的小物件,规律一目了然,让孩子亲手“做”数学,用看得见、摸得着的体验构建知识框架,基础才能打得牢,思维才能转得活,当抽象的符号有了具象的支撑,理解就不再是障碍。

让练习变成游戏,在玩中学。 “熟能生巧”没错,但枯燥的重复只会消磨热情,把练习巧妙融入游戏,效果大不同,设计“数学寻宝”,把题目藏在纸条中;玩“24点”扑克游戏,锻炼心算能力;利用数学APP中互动性强的闯关练习;甚至设定小小的家庭挑战赛,当计算、推理变成了闯关、得分、赢得奖励的过程,孩子的投入度会大大提升,专注力也在无形中增强,在轻松愉悦的氛围里掌握技能,效果远胜于被动完成任务。

拥抱错误,它是成长的信号灯。 面对孩子算错的题,脱口而出的“怎么这么简单都错?”是最需要克制的,错误不是终点,恰恰是发现知识盲点、调整学习策略的宝贵契机,用平和的态度和孩子一起分析:“这个答案很有趣,能告诉我你是怎么想的吗?” 理解他的思路比纠正答案更重要,一起探索错在哪里,为什么会有这种想法,正确的路径又该如何走,把“纠错”变成“探秘”,保护孩子敢于尝试的勇气和解决问题的信心,一个被允许犯错、并从中学习的环境,才能培养出真正的数学思维。

家长的陪伴与鼓励,是孩子最坚实的后盾。 在孩子学习数学的旅程中,家长的角色无可替代,并非要求您精通所有题目,而是提供温暖的陪伴、真诚的鼓励和持续的信任,关注他努力的过程,肯定他微小的进步:“今天这个思路真清晰!”、“比上次多独立完成了一道题,真棒!” 当孩子遇到挫折时,一句“没关系,我们再试试看,妈妈/爸爸陪着你”,比任何解题技巧更能给予力量,您的积极态度,是孩子面对数学挑战时最大的安全感来源。

数学的世界充满逻辑之美与探索之趣,摒弃焦虑,放下速成的期待,用兴趣引导、用方法铺路、用耐心守护,当孩子发现数学不再冰冷,而是解开生活谜题的有趣工具,那份主动探索的热情与逐渐增长的自信,便是数学能力自然生长的沃土,这趟奇妙的数学之旅,值得我们和孩子一起,充满期待地前行。

发表评论