小学生数学题中的“跑步问题”轻松解 | 家长辅导指南

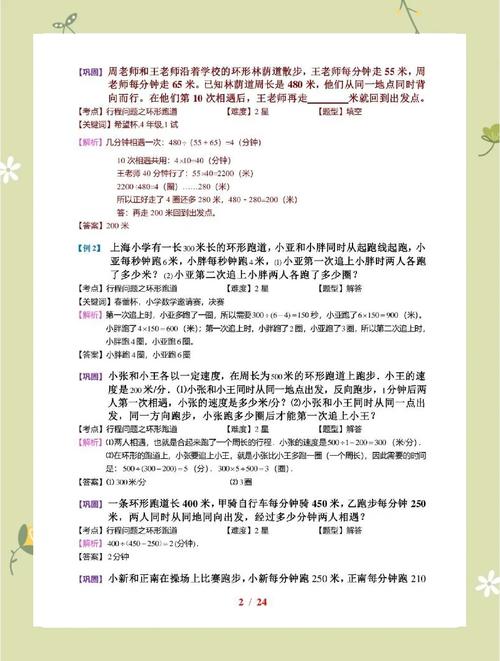

“小明和小红从相距600米的两地同时出发,相向跑步,小明每分钟跑70米,小红每分钟跑50米,他们几分钟后相遇?” 这类“跑步问题”在小学中高年级数学中非常常见,常让一些孩子感到困惑,作为家长或辅导者,掌握清晰的解题思路,能有效帮助孩子跨越障碍,建立信心。

核心要点:理解运动关系与基本公式

解决跑步题,关键在于分析清楚题目描述的运动场景(相向、同向、反向)并熟练运用核心关系:

- 速度 = 路程 ÷ 时间

- 时间 = 路程 ÷ 速度

- 路程 = 速度 × 时间

解题步骤详解(以例题为例)

-

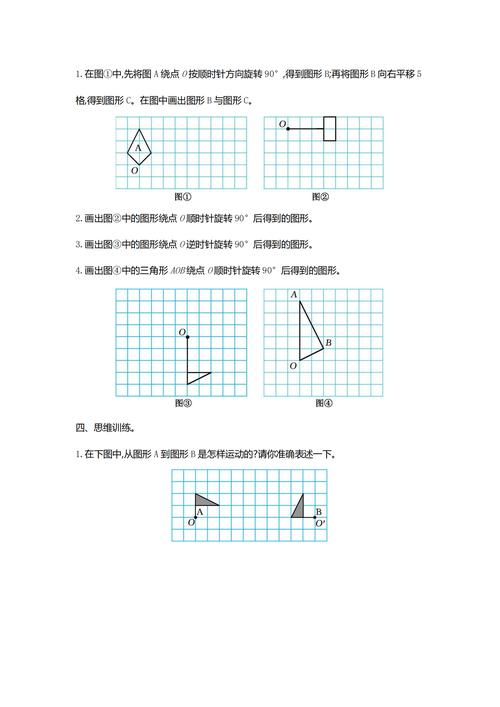

画图理解,明确关系: 立刻拿出草稿纸,画一条线段代表总路程(600米),在线段两端分别标出“小明起点”和“小红起点”,用箭头表示他们的运动方向(相向而行,箭头相对),这一步直观呈现问题,是避免混淆的基础。

-

标注关键信息: 在线段上或旁边清晰写上:

- 小明速度:70米/分

- 小红速度:50米/分

- 总路程:600米

- 运动特点:同时出发、相向而行(面对面跑)。

-

分析“相遇”意味着什么: 两人相遇,表示他们共同跑完了两人起点之间的全部路程(600米),这是解题最关键的一步!相遇时:

小明跑的路程 + 小红跑的路程 = 总路程(600米)

-

找出“单位时间”的进展: 因为他们同时出发,所以到相遇时,两人所用的时间是相同的(这是所有这类题目的隐含条件),设这个时间为 t 分钟。

- 小明跑的路程 = 小明的速度 × 时间 = 70 × t (米)

- 小红跑的路程 = 小红的速度 × 时间 = 50 × t (米)

-

利用关系列方程: 根据第3步的分析,小明路程 + 小红路程 = 总路程: 70t + 50t = 600

-

解方程:

- 合并同类项: (70 + 50)t = 600 → 120t = 600

- 求t: t = 600 ÷ 120

- 计算结果: t = 5

-

作答与检验: 答:他们5分钟后相遇。

- 检验: 小明跑:70米/分 × 5分 = 350米;小红跑:50米/分 × 5分 = 250米;总路程:350 + 250 = 600米,符合题意。

常见类型与关键点

-

相向而行(面对面跑):

- 核心关系:速度和 × 相遇时间 = 总路程

- 如上例: (70 + 50) × t = 600 → 120t = 600 → t=5。

- 关键: 相遇时路程和等于初始距离。

-

同向追及(一快一慢同方向):

- 核心关系:速度差 × 追及时间 = 初始距离差

- 例:小明在小红后面100米,两人同向跑,小明速度80米/分,小红60米/分,小明几分钟追上小红?

- 分析:小明比小红快,每过1分钟,小明能追近(80-60)=20米,要追上初始的100米差距。

- 列式:速度差 × 时间 = 初始距离差 → (80 - 60) × t = 100 → 20t = 100 → t=5。

- 关键: 追及时,快者比慢者多跑的路程等于初始距离差。

-

反向而行(背对背跑):

- 核心关系:速度和 × 时间 = 拉开的距离

- 例:两人从同一点反向跑,甲速度65米/分,乙55米/分,3分钟后相距多远?

列式: (65 + 55) × 3 = 120 × 3 = 360米。

- 关键: 两人路程和等于他们分开的距离。

给家长的辅导建议

- 强化画图习惯: 务必让孩子养成画线段图的习惯,这是理解抽象问题的金钥匙,图形能将运动过程可视化,极大降低理解难度。

- 紧扣核心公式: 反复强调速度、时间、路程三者的基本关系,要求孩子在读题时立刻圈出这三个量以及运动方向(相向、同向、反向)。

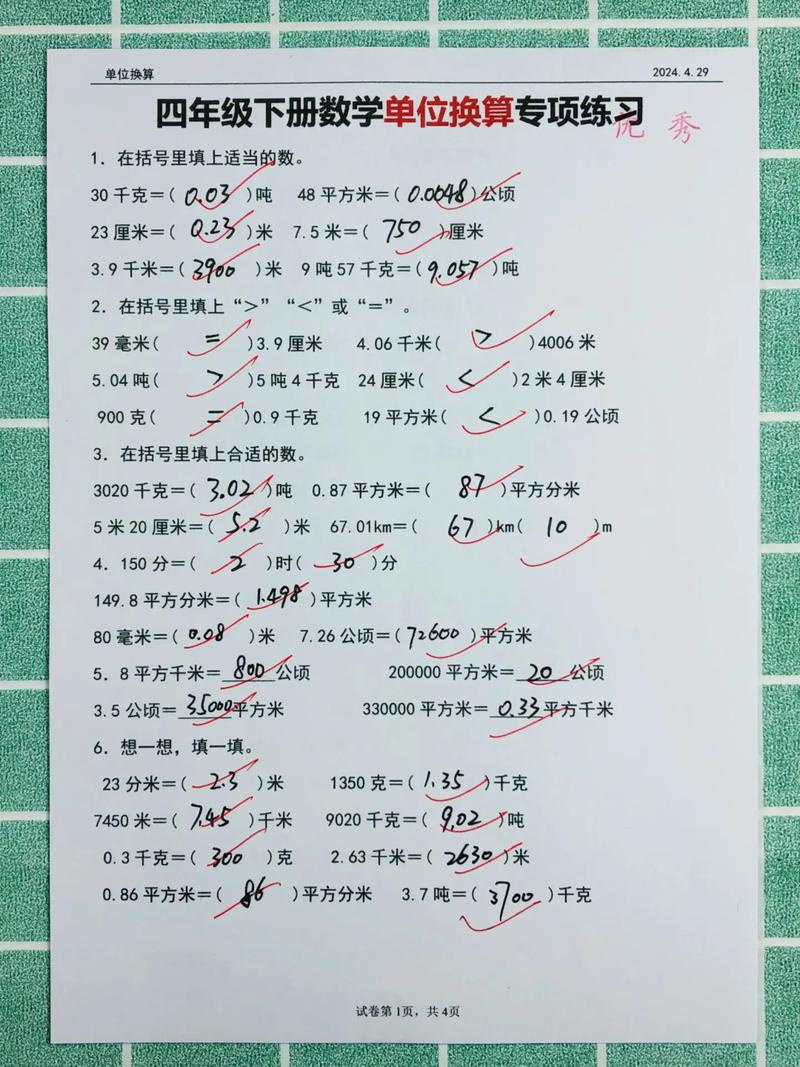

- 单位一致性: 特别注意单位!速度单位(米/分、千米/时)、路程单位(米、千米)、时间单位(分、时)必须统一才能计算,单位换算是常见错误点。

- 明确“同时同地”或“不同地”: 题目中“同时出发”、“从同一地点”、“从两地”等描述至关重要,直接影响初始距离的设定。

- 理解“相遇”/“追及”本质: 不断引导孩子思考“相遇时两人位置关系如何?”、“追及时快者比慢者多跑了什么?”,理解本质比死记公式更重要。

- 从简单题开始: 先熟练掌握基本类型的单一问题,再逐步过渡到复杂情境(如不同时出发、中途休息、环形跑道等)。

- 鼓励表达思路: 让孩子说出每一步的想法:“为什么用加法/减法?”“这个时间代表谁的时间?”清晰表达能促进深度思考。

数学中的行程问题,本质是训练孩子分析动态过程、抽象数量关系的能力,耐心引导孩子理解运动本质,掌握核心公式,辅以画图策略,这些看似绕人的“跑步题”就会变成孩子逻辑思维成长的跑道,清晰的思路和扎实的练习,远比追求解题技巧更能让孩子跑得远,辅导的价值,在于帮他们看清起点与方向,剩下的路程,他们自己会充满信心地跑下去。

发表评论