在小学数学学习中,单位是解题过程中不可或缺的一部分,它们帮助我们将抽象的数字与现实世界联系起来,确保答案准确且有实际意义,一道题问“小明跑了5米,小华跑了3米,谁跑得更远?”,这里的“米”就是单位,它让比较变得清晰,如果没有单位,数字就可能失去意义,导致错误理解,作为网站站长,我经常收到家长咨询孩子数学作业的问题,发现单位相关错误是常见难点,下面,我将分享单位在小学数学题中的基础知识、正确应用方法以及实用技巧。

单位是什么?在数学中,单位是衡量物理量的标准,比如长度用米、重量用克、时间用秒等,小学阶段,单位通常出现在应用题中,涉及加减乘除运算,中国小学数学课程(如人教版教材)从一年级开始引入简单单位,逐步深化到六年级,常见类型包括:长度单位(厘米、米)、重量单位(克、千克)、时间单位(秒、分、时)以及货币单位(元、角),一道典型题目是“一箱苹果重10千克,小明买了3箱,总重量是多少?”这里,单位“千克”必须保留在答案中,否则计算结果不完整。

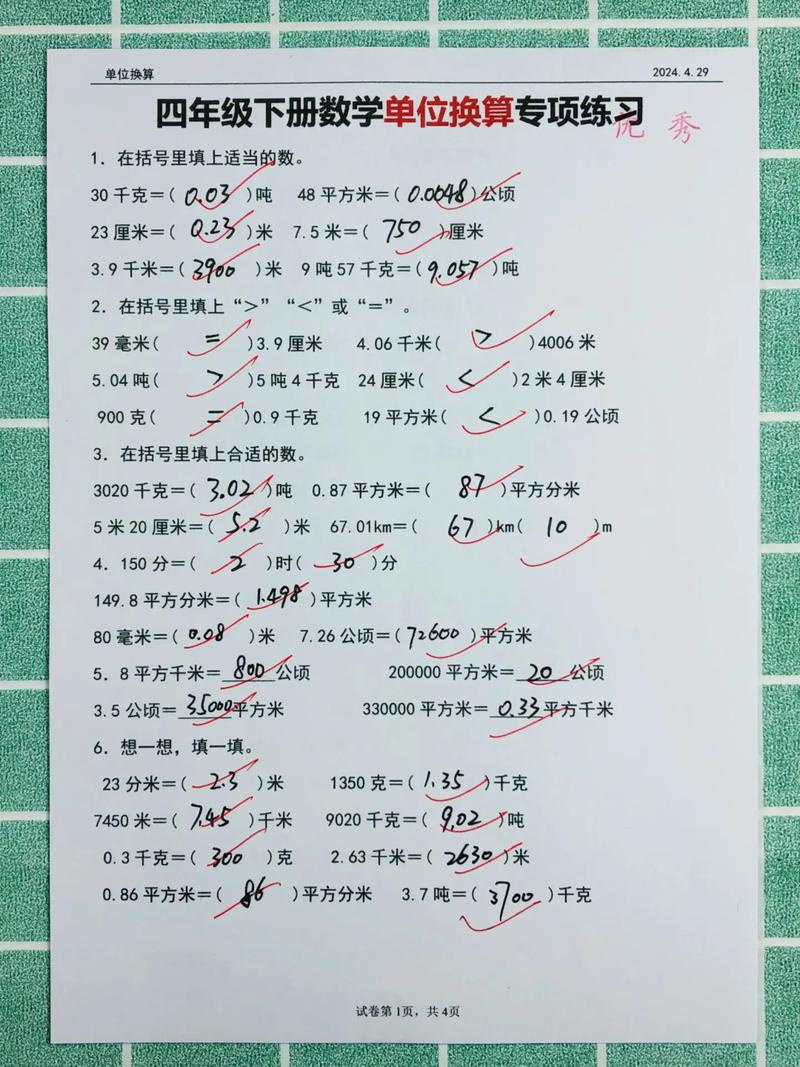

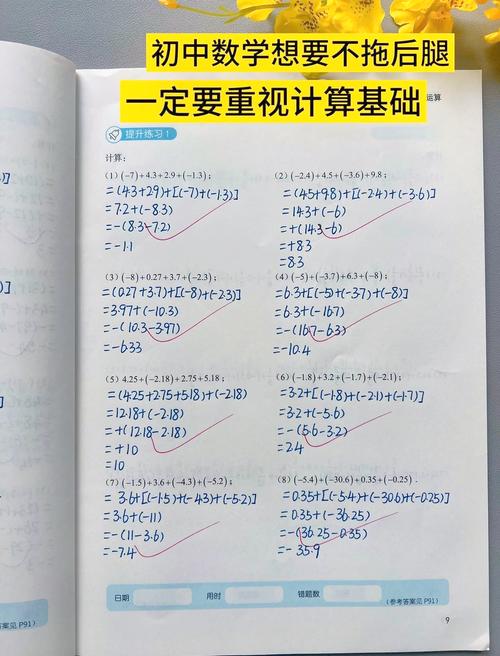

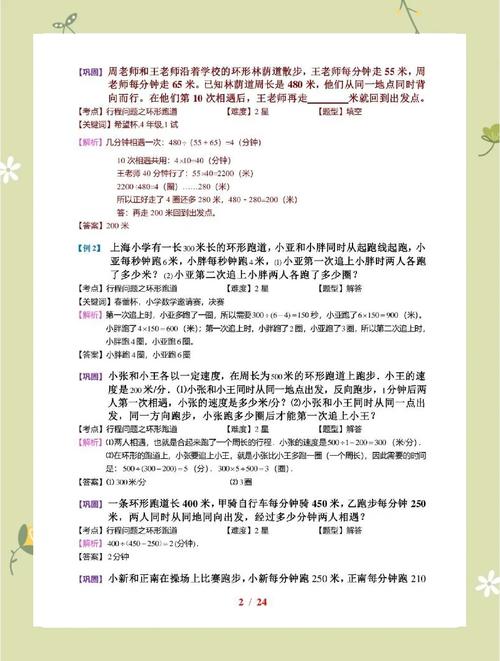

如何正确使用单位呢?关键在于理解题目的要求和步骤,第一步,仔细读题,找出题目中给出的单位,如果单位不一致,需要先转换。“小红身高120厘米,小蓝身高1.2米,谁更高?”要将1.2米转换为120厘米再比较,转换时,记住常用换算:1米=100厘米,1千克=1000克,第二步,在计算过程中保留单位,运算时,单位参与计算,但结果要简化。“一辆车以60千米/时的速度行驶2小时,路程是多少?”解法是60 × 2 = 120千米,第三步,检查答案的单位是否合理,确保单位与题目一致,避免遗漏或添加多余单位,家长辅导孩子时,可以多做练习,如用实物(尺子、秤)帮助孩子直观理解单位。

实际解题中,常见错误包括忘记单位、单位混淆或错误转换,孩子可能在答案中写“150”而不加“克”,导致扣分,另一个例子是,“一袋米重500克,5袋米总重多少?”错误做法是直接500×5=2500,正确应是2500克或2.5千克,避免这些错误,我建议从小培养习惯:每次解题后,问问“单位对了吗?”;用口诀如“单位跟着数字走”强化记忆;多做真题练习,从简单题起步,逐步挑战复杂题,教育专家强调,单位训练能提升孩子的逻辑思维和现实应用能力。

在我看来,小学数学题中的单位不仅是考试得分点,更是培养孩子严谨态度的基石,作为家长和站长,我见证过无数孩子通过专注单位细节,数学成绩显著提升,坚持练习和耐心引导,会让学习更有效。

发表评论