小学生好难数学怎么办呀?

看到孩子面对数学题抓耳挠腮、满脸愁容,甚至说出“数学太难了”,这份焦虑家长感同身受,别急,数学这座看似陡峭的山峰,找准路径,每个孩子都能找到属于自己的攀登节奏。

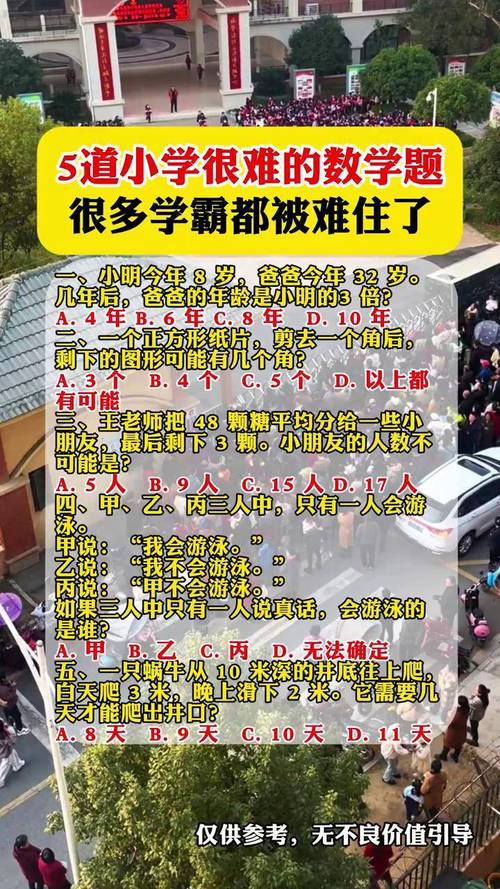

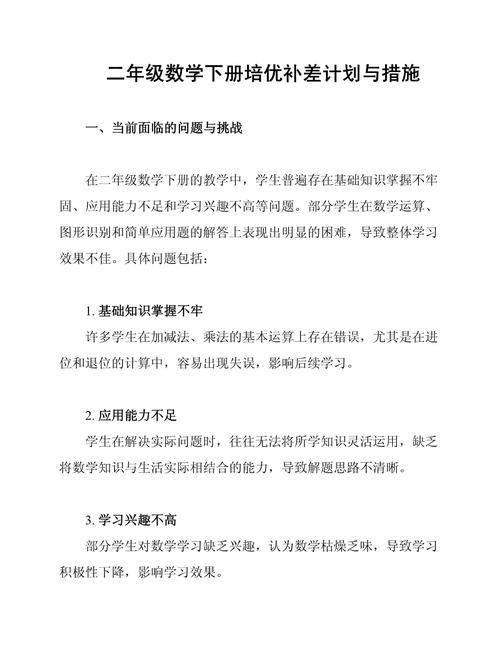

数学难,问题到底出在哪? 孩子学数学吃力,很少是“笨”或“不努力”的问题,根源往往更具体:

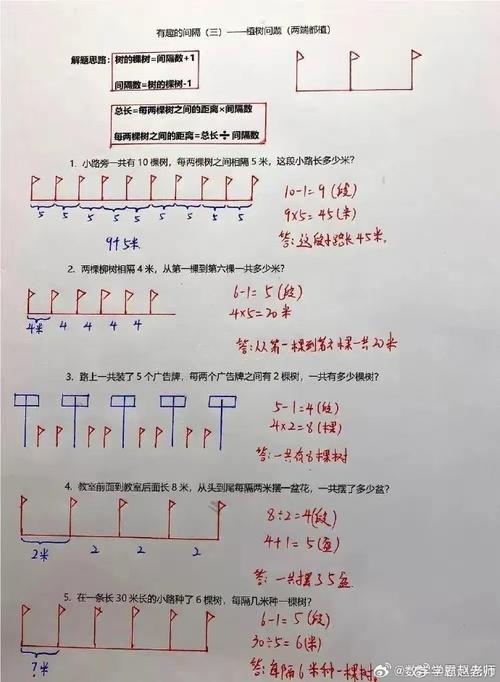

- 抽象概念理解困难: 低年级孩子思维偏重具象,而数学概念(如分数、小数、应用题中的逻辑关系)需要一定的抽象能力,转变需要时间和方法。

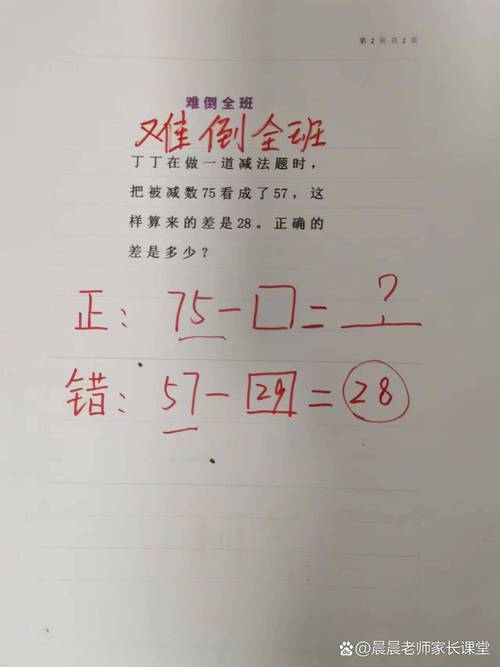

- 基础技能不够扎实: 计算(加减乘除)、口诀(乘法口诀)、基本数量关系掌握不牢,后续学习如同地基不稳,步步艰难。

- 学习方法单一被动: 如果学习仅限于课堂听讲和完成作业,缺乏主动思考、联系实际和有效练习,知识难以真正内化。

- 畏难情绪在作怪: 几次挫折后容易产生“我学不好数学”的想法,形成消极心理暗示,遇到难题本能退缩。

点亮数学之路,试试这些实用方法

-

课堂是主阵地,听讲有技巧:

- 带着问题去听: 预习时简单看看新内容,标记疑问点,上课重点听老师讲解这部分。

- 手脑并用勤思考: 紧跟老师思路,积极回答提问,哪怕心里默默回答也好,关键步骤、老师强调的解题方法及时记下。

- 不懂立刻问: 课堂上有疑问,大胆举手提问,及时解决小困惑,避免积压成大问题。

-

让数学“活”在生活里:

- 购物小帮手: 让孩子帮忙算算小件商品总价、找零,理解金钱计算。

- 厨房小实验: 烘焙时按比例分配材料,理解分数和倍数;切水果感受等分。

- 时间规划师: 安排作息时间,计算经过时长,认识钟表。

- 空间观察家: 认识路牌方向、观察建筑形状、玩积木拼搭,培养空间感,生活处处有数学,发现它、运用它,知识立刻生动起来。

-

重视基础,勤练更要巧练:

- 计算能力是根基: 坚持适量口算、笔算练习,保证准确率和速度,利用碎片时间(如上学路上)做点口算。

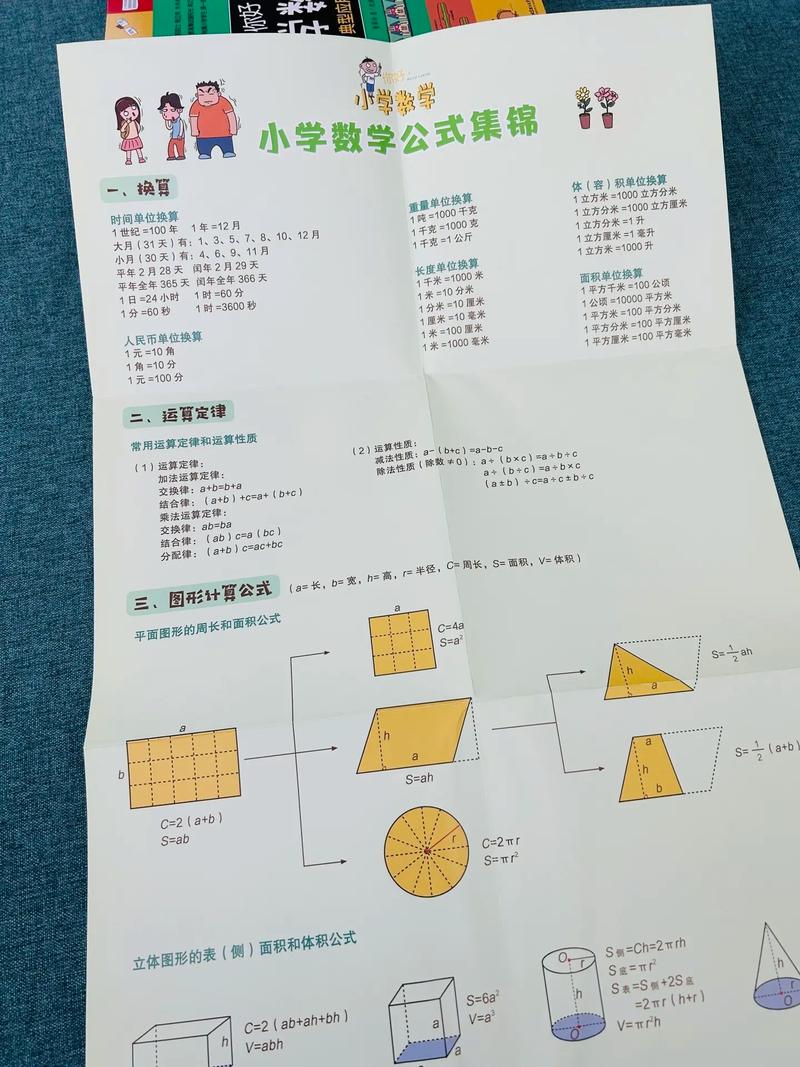

- 理解是记忆的前提: 背诵乘法口诀、公式时,多想想它代表什么意思,怎么推导出来的,死记硬背效果差。

- 错题本是宝藏: 建立专属错题本!不仅要抄录错题和正确答案,更要写明当时为什么错(概念不清?粗心?方法不对?),定期回顾复习,避免重复犯错。

-

善用工具,激发兴趣:

- 数学绘本与故事: 选择趣味数学绘本、数学家的故事,让孩子感受数学的魅力与趣味。

- 数学游戏与APP: 棋类(象棋、围棋)、数独、24点、拼图,或选择优质的数学启蒙APP,在玩中学。

- 动手操作学具: 小棒、计数器、几何模型、七巧板等,将抽象问题具象化,帮助理解。

家长,您是最好的支持者

- 心态平和是关键: 焦虑会传染,当孩子遇到困难,请深呼吸,保持耐心。“别急,我们一起来看看”远比“这么简单都不会?”更有力量,接纳孩子的暂时困难,多肯定努力过程。

- 发现闪光点,及时鼓励: 哪怕是一点点进步(如计算速度比昨天快了一点、解题步骤更清晰了),都要具体指出并给予真诚表扬:“今天这道题步骤写得很完整,思路清晰多了,真棒!”增强自信心。

- 高质量陪伴,而非简单监督: 每天或每周固定一小段时间(15-30分钟即可),全身心投入,可以一起玩数学游戏、讨论一道有趣的题、读数学绘本,或者只是安静地陪伴孩子写作业,在他求助时给予启发式引导(“你觉得第一步可以怎么做?” “这个条件和问题有什么关系?”),避免直接给答案。

- 积极与老师沟通: 了解孩子在校学习情况、具体薄弱环节,和老师形成合力,寻求专业建议,老师往往能提供针对性的学习策略。

数学能力的培养如同树木生长,需要阳光雨露,也需要时间扎根,当孩子眼中闪烁的不再是恐惧,而是攻克难题后的那份光亮,这份成长的喜悦,便是教育最动人的回响,每个孩子都有自己的数学春天,只是花期不同,静待花开时,别忘了给予足够的阳光和养分。

发表评论