初中数学几何进阶的基石

三角形,这个看似简单的几何图形,实则是初中数学几何领域的核心与灵魂,它连接着角度、边长、全等、相似等关键概念,更是高中乃至更高等数学的重要基石,如何真正学好它?关键在于扎实基础、理解逻辑、勤于实践。

牢固根基:点、线、角是起点

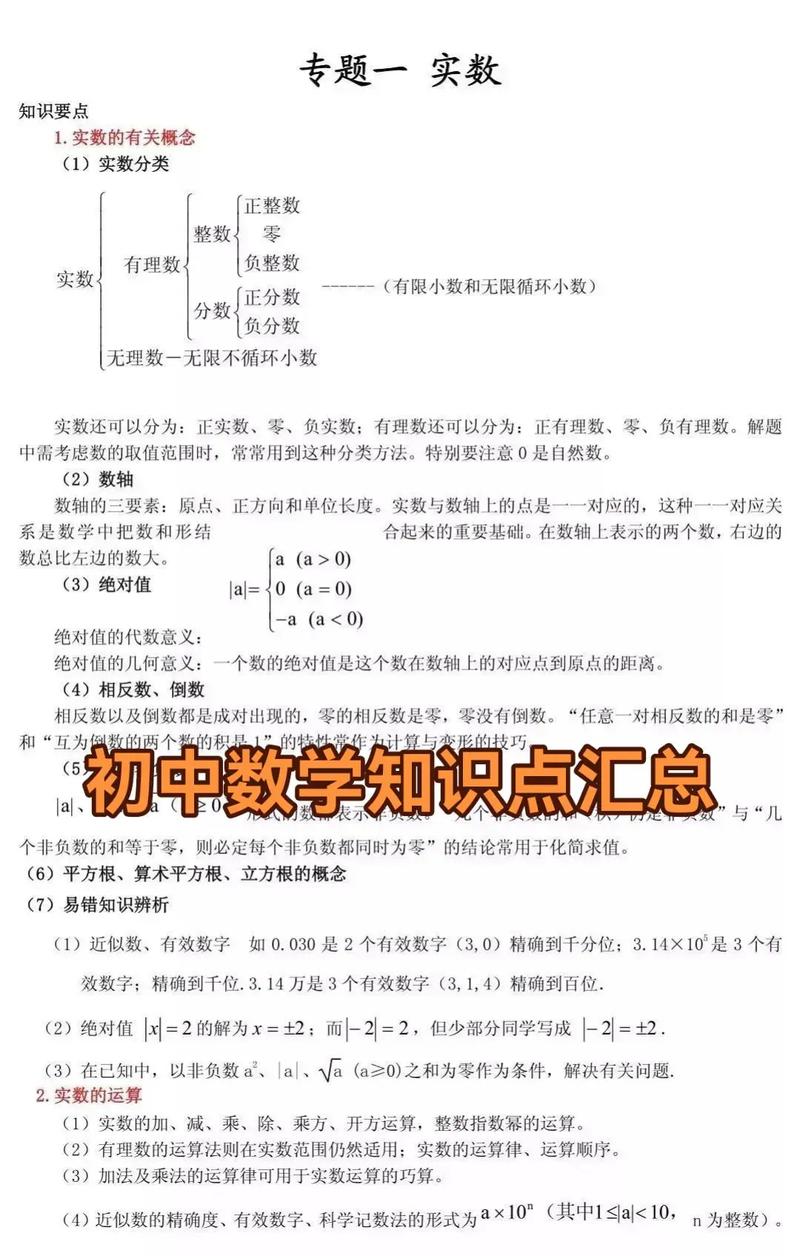

- 清晰定义是前提: 务必透彻理解三角形的定义(三条不在同一直线上的线段首尾顺次相接)、分类(按边:等边、等腰、不等边;按角:锐角、直角、钝角),混淆等腰三角形的“腰”与“底边”,或在直角三角形中忽视直角对边的特殊性(斜边),后续学习必然受阻。

- 吃透基本性质: 三角形的内角和恒为180°,这是几何证明的黄金定律,三角形的三边关系(任意两边之和大于第三边,之差小于第三边)是判断三条线段能否构成三角形的唯一标准,这些性质必须像乘法口诀一样熟练于心,它们是解题的“敲门砖”。

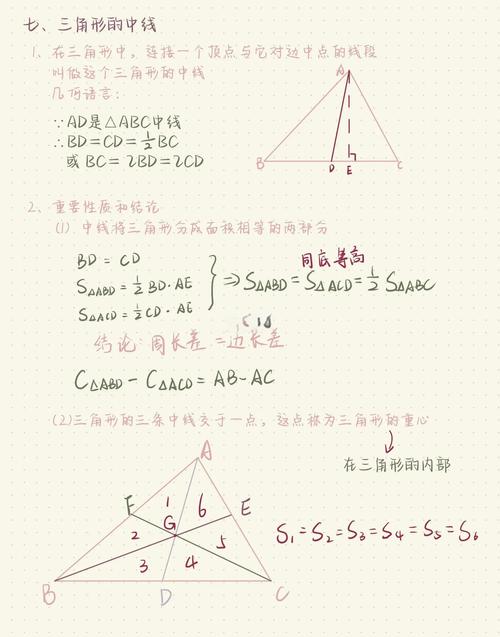

- 掌握重要线段: 中线、角平分线、高线、中位线,每一种线段的定义、画法、基本性质(如重心分中线2:1)都需要清晰掌握,想象一下,在复杂的几何图中,准确识别并利用一条恰当的高线或中位线,往往是破解难题的关键。

核心能力:推理证明与模型识别

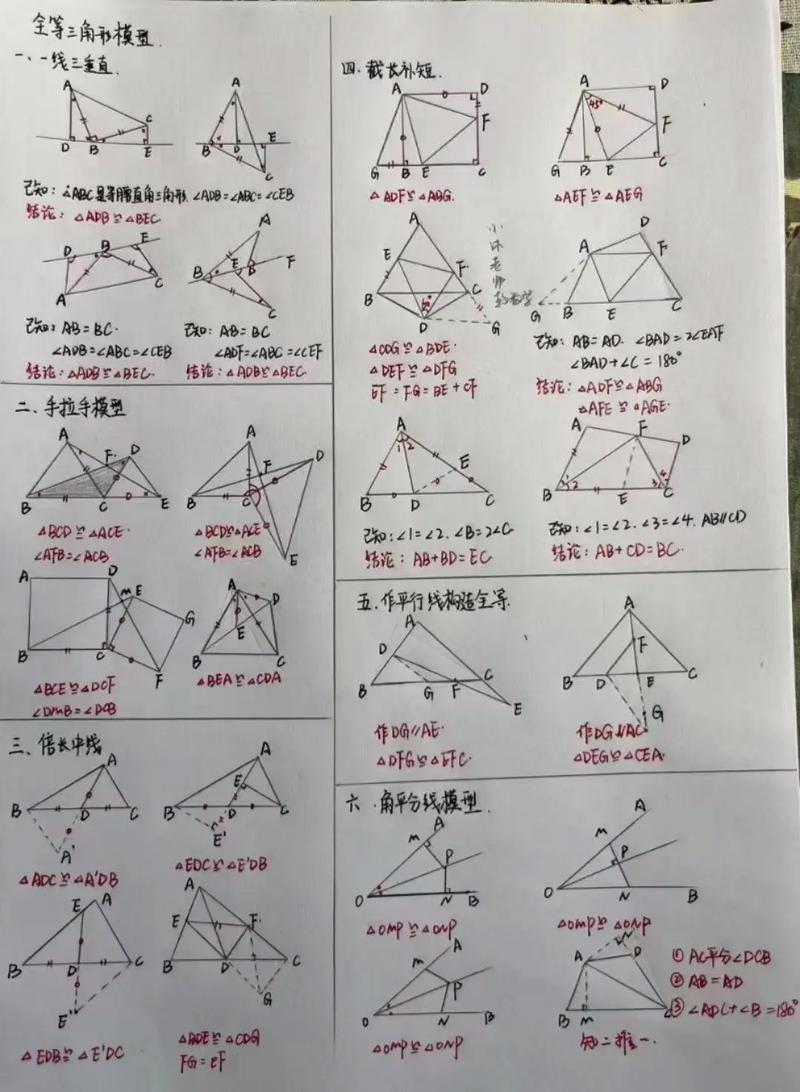

- 全等三角形:几何推理的“试金石”

- 判定定理是武器库: SSS(三边)、SAS(两边夹角)、ASA(两角夹边)、AAS(两角及一角对边)以及直角三角形的HL(斜边直角边),这五把“钥匙”必须牢牢掌握其适用条件和严谨的书写格式,理解为什么“SSA”和“AAA”不能作为判定依据同样重要。

- 证明步骤需规范: 寻找全等三角形是目标,规范书写证明过程是体现逻辑思维的关键,从仔细审图、标记已知条件开始,到明确目标(证明哪两个三角形全等),再到选择恰当判定定理,每一步都要求思路清晰、书写严谨,避免跳跃式思维,每一步推理都要有据可依。

- 相似三角形:比例的放大镜

- 理解相似本质: 相似的核心在于对应角相等、对应边成比例,它与全等(一种特殊的相似,相似比为1)的联系与区别要厘清。

- 灵活运用判定: 平行线截线段成比例(A字型、8字型是基本模型)、两角分别相等(AA)、三边成比例(SSS)、两边成比例且夹角相等(SAS)等判定方法,需结合图形特征灵活选用,相似常用来解决线段比例、面积比等计算问题。

- 解直角三角形:数形结合典范

- 公式是工具: 正弦(sin)、余弦(cos)、正切(tan)的定义(对边/斜边、邻边/斜边、对边/邻边)及其在具体直角三角形中的计算应用是基础,特殊角(30°, 45°, 60°)的三角函数值必须熟记。

- 应用是目的: 解直角三角形的核心是利用已知的边、角求解未知的边、角,这不仅是纯数学问题,更是解决测量(如求旗杆高度、河宽)等实际问题的利器。

提升策略:从理解到精通

- 精准作图: 不要轻视画图,用尺规规范地画出符合题目条件的三角形(尤其是给定SSA条件时,注意解的多样性),能直观感受图形关系,验证思路,避免凭空想象导致的错误,作图是空间想象能力的训练场。

- 模型积累与识别: 几何题千变万化,但常蕴含经典模型。“手拉手”模型(旋转全等/相似)、“将军饮马”问题(利用对称求最短路径)、角平分线+平行线出等腰三角形、双垂直模型等,有意识地在练习中总结、识别这些模型,能极大提升解题速度和准确性。

- 勤练精思: 理论学习是基础,适量且高效的练习必不可少,做题时务必追求“透彻理解”而非“数量堆砌”,每做一题,思考:用了哪些知识点?关键步骤是什么?有无其他解法?这道题和之前做过的哪题类似?对错题更要深入剖析根源(概念不清?定理用错?计算失误?),建立错题本是极佳的选择。

- 规范表达: 几何尤其重视逻辑推理的严谨性,无论是证明题的步骤书写,还是解答题的表述,都要条理清晰、因果明确、符号规范,清晰的表达不仅体现思维过程,也能帮助自己梳理思路,减少失误,几何语言是三角形的DNA。

善用资源与积极心态

- 课堂是主阵地: 紧跟老师思路,积极参与课堂互动,及时提问解决疑惑,老师的讲解往往包含了对知识重点、难点和常见陷阱的深入剖析。

- 教材是根本: 反复研读教材中的定义、定理、公理和例题,教材的编排具有严谨的逻辑体系,是知识最权威的来源。

- 工具辅助: 合理使用几何画板等动态几何软件,观察图形在运动变化中不变的性质(如中点连线构成中位线),加深对动态几何的理解,这是静态纸笔难以达到的效果。

学好三角形没有捷径,它需要扎实的概念基础作为土壤,严谨的逻辑推理作为骨架,持续的刻意练习作为养分,更需要一颗乐于探究、不畏困难的心,当你能熟练地运用三角形知识解决复杂问题,那种豁然开朗的成就感,正是数学最迷人的魅力所在,愿你以三角形为支点,撬开几何世界的大门,感受数学思维的严谨与力量。

教师视角:几何之美在于其逻辑的纯粹与推理的严谨,三角形作为基石,其价值远超解题本身——它训练的是清晰思考、严密论证、化繁为简的能力,这些将伴随你未来每一次面对复杂问题的挑战。粉笔敲响黑板的清脆,作业本上红叉的刺痛,草稿纸上反复推演的痕迹——所有笨拙的尝试都在悄然重塑你理解世界的方式。

发表评论