成为一名优秀的初中数学教师,其资格并非一纸证书所能完全定义,它是一个持续精进、不断优化的动态过程,对于渴望提升教学资格的老师来说,关键在于聚焦核心能力的迭代与深化,以下方向值得重点投入:

精研学科本体,筑牢知识根基 初中数学知识体系看似基础,实则蕴含着深刻的数学思想与方法论,资格提升的首要任务,是超越教材表面,深入理解概念的本质、定理的来龙去脉以及知识间的内在关联,这要求教师:

- 溯源追本: 主动探究重要数学概念(如负数、函数、几何公理)的历史发展脉络,理解其产生的必然性与价值,从而在教学中能讲清“所以然”。

- 贯通联系: 打破章节壁垒,构建清晰的知识网络图,深刻理解代数与几何的相互转化(数形结合),方程、不等式、函数之间的逻辑递进关系。

- 挑战高阶: 适当研读与初中内容相关的高中甚至大学数学知识(如群论初步、拓扑直观),站在更高视角审视初中内容,提升教学的深度与预见性,参与专业机构(如高校、教科院)组织的学科深度研修是有效途径。

打磨教学技艺,提升课堂效能 扎实的学科知识是基础,转化为学生可理解、可吸收的能力则需要精湛的教学艺术,教学能力的提升是资格改进的核心战场:

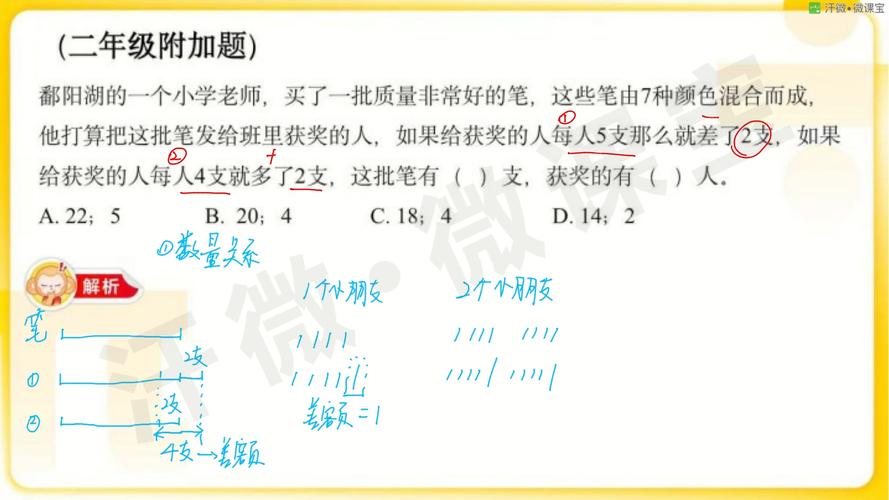

- 精准诊断学情: 运用课堂观察、作业分析、针对性小测等方式,常态化诊断学生学习的真实难点与思维障碍,而非凭经验臆断。

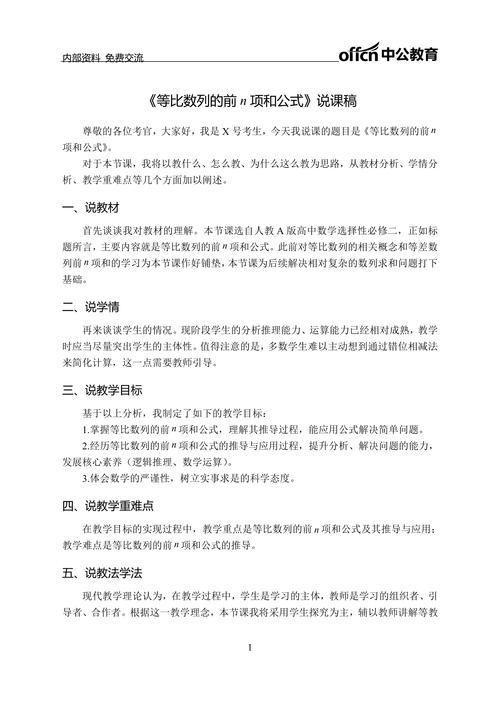

- 优化教学设计: 设计学习目标明确、逻辑清晰、活动有效、符合学生认知规律的教案,重点思考如何设置有效问题链,引导学生深度思考;如何设计探究性活动,让学生体验“再发现”的过程。

- 锤炼课堂表达: 追求语言表达的准确性、简洁性和启发性,善用板书、板画、几何画板等工具,将抽象的数学关系可视化,注重课堂节奏的把控与生成性问题的处理能力。

- 深耕作业评价: 设计分层、多样的作业,不仅关注结果,更重视思维过程的呈现,批改不仅是判断对错,更要分析错误根源,提供建设性反馈,尝试实践表现性评价。

深入理解学生,因材施教 教育的本质是育人,深刻理解初中生的心理发展特点和学习规律,是提升教学资格的情感与认知基础:

- 把握认知规律: 熟悉皮亚杰、维果茨基等发展心理学理论在数学学习中的应用,了解此阶段学生抽象思维、逻辑推理能力发展的关键期与特点。

- 倾听学生声音: 创造安全、开放的课堂氛围,鼓励学生提问、质疑、表达不同思路,通过课后交流、匿名反馈等渠道,真诚了解学生的困惑与需求。

- 实施分层指导: 承认并尊重学生差异,在教学目标设定、问题设计、作业布置、辅导策略上体现层次性,让不同水平的学生都能获得成长感,关注学困生的思维起点,设计搭桥策略。

拥抱技术变革,赋能教学创新 现代教育技术为数学教学提供了强大的支撑,合理运用技术是当代教师必备的资格要素:

- 善用动态工具: 熟练掌握如几何画板、GeoGebra、Desmos等动态数学软件,让函数图像变换、几何运动轨迹、数据统计等抽象概念直观、动态地呈现,帮助学生突破认知难点。

- 探索智慧课堂: 了解并尝试利用智慧教学平台(如希沃、ClassIn)的互动功能(实时反馈、抢答、分组讨论)、资源库、数据分析工具,提升课堂互动效率与精准教学能力。

- 甄选优质资源: 具备在海量网络资源(国家中小学智慧教育平台、专业数学教育网站、优质公众号)中筛选、整合适用于教学情境的高质量资源(微课、动画、习题)的能力。

坚持终身学习,保持专业活力 教育理念、知识体系、技术手段都在不断更新,保持学习的热情与习惯,是资格永不褪色的保障:

- 持续阅读反思: 定期阅读数学教育核心期刊(如《数学教育学报》、《中学数学教学参考》)、经典教育著作(如波利亚《怎样解题》),关注前沿教学理论(如核心素养、深度学习)与优秀教学案例,坚持撰写教学反思日记。

- 积极参与研修: 珍惜并积极参与各级教研活动、名师工作室、专题工作坊,主动承担公开课、研究课,将压力转化为成长的动力,勇于尝试教学改革小课题研究。

- 构建学习社群: 与校内外同行建立稳定的学习共同体,定期开展观课议课、专题研讨、经验分享,在交流碰撞中相互启发、共同进步。

发表评论