高中数学教学中,课程类型的设计直接影响着学生的学习效果和核心素养的培养,清晰认识并合理运用不同课型,是提升课堂效率的关键,以下是高中数学教学中几种主要的课程分类及其特点:

新知识讲授课程

这是数学教学中最基础的课型,核心任务是引导学生初次接触、理解并掌握全新的数学概念、定理、公式或方法,教学过程通常包含:

- 情境创设:联系生活实际或已有知识,激发学习动机,引出新问题。

- 探究与发现:通过观察、实验、推理等活动,引导学生主动发现新知识的本质。

- 精讲点拨:教师清晰、准确地阐释概念内涵、外延,剖析定理的条件与结论,示范公式的推导与应用。

- 初步巩固:安排针对性基础练习,帮助学生及时内化新知,理解其基本应用,函数概念的引入、向量坐标运算的讲解均属此类。

习题训练课程

此类课程聚焦于知识的应用与技能的形成,核心在于通过不同层次的练习,提升学生解题能力和思维品质,其特点包括:

- 目标明确:围绕特定知识点或方法(如解三角形、导数应用、立体几何证明)设计练习。

- 层次递进:题目设计遵循由易到难、由单一到综合的原则,兼顾基础巩固和能力提升。

- 方法指导:教师引导学生分析题目特征,回顾相关知识与方法,总结解题策略和易错点。

- 变式训练:通过改变题目条件、结论或呈现方式,深化理解,培养思维的灵活性和深刻性,旨在将知识转化为解决问题的能力。

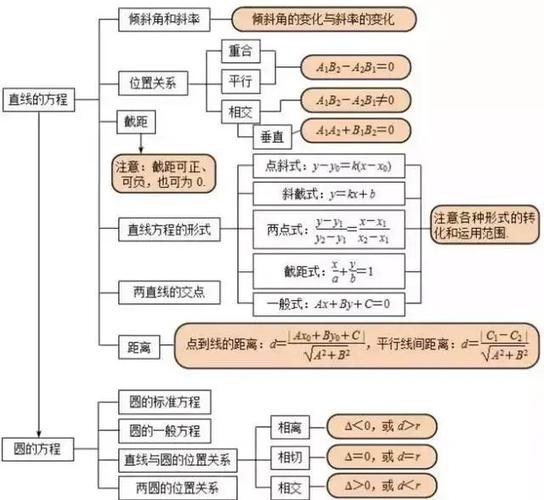

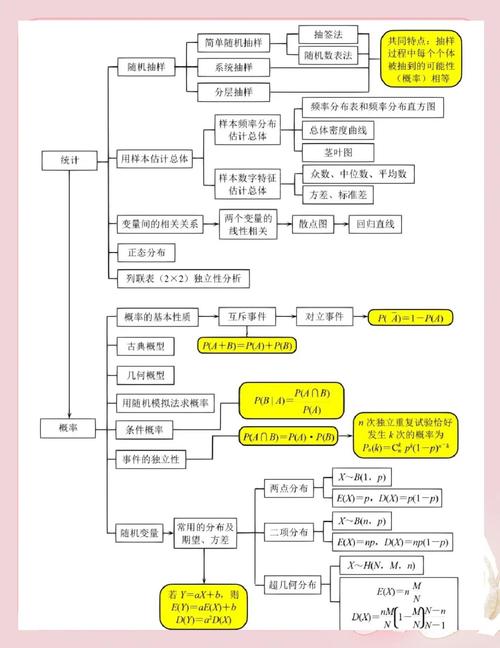

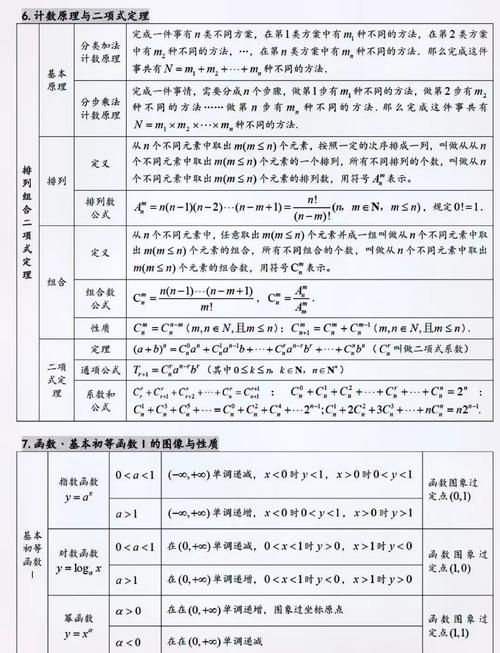

单元复习课程

在完成一个知识单元(如函数、立体几何、概率统计)教学后,复习课承担着梳理、整合、深化知识的任务,要点在于:

- 构建网络:帮助学生梳理知识脉络,建立知识点间的逻辑联系,形成结构化、系统化的知识体系(如知识结构图)。

- 查漏补缺:通过典型例题或诊断性练习,发现学生普遍存在的知识漏洞和理解误区,进行针对性弥补和强化。

- 深化理解:对核心概念、重要思想方法(数形结合、分类讨论、转化与化归)进行再认识,提升到更高层次。

- 综合应用:设计涵盖单元核心内容的综合题,提升学生综合运用知识解决问题的能力。

试卷讲评课程

针对测验或考试结果进行的分析反馈课,是诊断教与学效果的重要环节,有效讲评需注重:

- 精准分析:基于详实的数据统计(得分率、典型错误类型),明确班级整体和个体的优势与不足。

- 归因分析:引导学生剖析错误根源,是概念不清、计算失误、方法不当还是审题偏差,避免简单归咎于“粗心”。

- 重点突破:集中精力讲解错误率高、涉及核心知识或方法的典型题目,展示规范解答,提炼解题思路。

- 补偿提升:针对暴露的薄弱点,设计补偿性练习,巩固强化,目标是帮助学生从错误中学习,调整学习策略。

数学实践与探究课程

此类课型强调数学的应用性、活动性和探究性,旨在发展学生的实践能力和创新意识,常见形式有:

- 数学建模活动:引导学生从实际问题中抽象出数学问题,建立模型,求解并验证(如最优问题、预测问题)。

- 课题研究:围绕某个数学主题(如斐波那契数列的应用、几何图形的镶嵌),进行较深入的资料收集、探究、讨论和报告。

- 数学实验:利用信息技术(几何画板、图形计算器、编程)动态演示数学现象,验证猜想,探索规律。

- 跨学科应用:展示数学在物理、化学、经济、生物等领域的实际应用案例,这类课程能极大激发兴趣,体验数学价值。

笔者的观点是: 成功的数学教学绝非单一课型的机械重复,而是教师依据课程标准、教学目标、学生学情和具体内容,灵活选择并优化组合不同课型的过程,深刻理解每种课型的定位、目标与实施要点,是教师专业素养的体现,也是打造高效课堂、促进学生数学核心素养落地的基石,课型本身是工具,运用之妙存乎一心。

发表评论