小学生的满分笔记养成术

小明盯着试卷上鲜红的叉号,小脸皱成一团,妈妈轻声问:“哪里没弄明白呢?”他指着应用题嘟囔:“题目像绕口令,完全看不懂要算什么。”这样的场景,是不是格外熟悉?教育部《2022年义务教育质量监测报告》显示,超过53.8%的四年级学生坦言数学学习存在焦虑,别担心,数学并非天赋的专利,掌握方法,每个孩子都能点亮智慧的火花。

基础不牢?从“懂”开始,告别模糊概念!

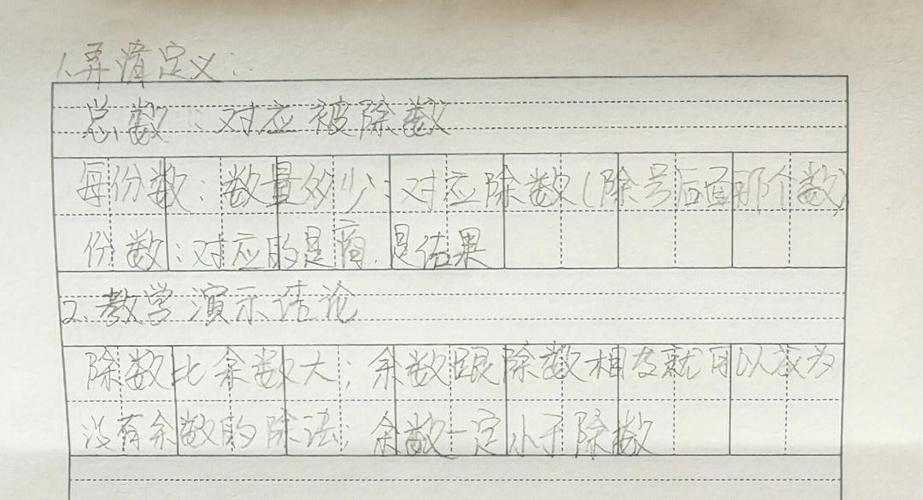

- “为什么”比答案更重要: 当孩子询问“为什么乘法这样算”或“除法代表什么”时,请停下讲解,先肯定他的思考,用分糖果、摆积木等生活实例,把抽象符号还原成具体画面,让孩子亲手操作体验数学原理的生成过程。

- 公式是工具,不是咒语: 避免机械背诵,引导孩子理解每个公式的“来龙去脉”,例如学习长方形面积时,让孩子用小正方形铺满桌面,直观感受“长×宽”的意义,公式自然内化为理解而非负担。

- 每日5分钟“扫雷行动”: 鼓励孩子建立“疑问小本”,随时记录课堂或作业中模糊的知识点,家长或老师定期查看,针对性地用简单例子澄清,不让小疑惑堆积成知识断层。

方法低效?巧用笔记,打造学习加速器!

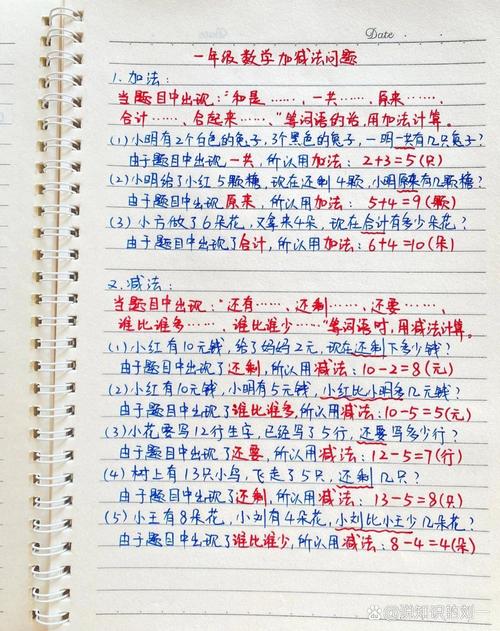

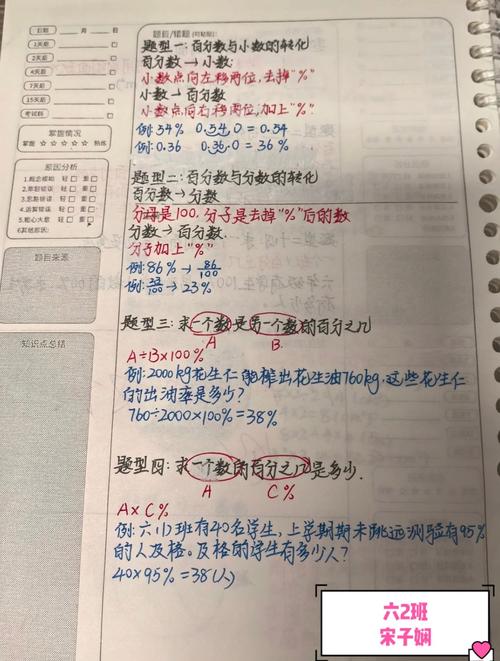

- 课堂笔记“三色秘籍”:

- 黑笔:忠实记录老师强调的核心定义、关键公式(如:速度=路程÷时间)。

- 蓝笔:标注解题思路的巧妙步骤或老师提醒的经典易错点(如:应用题单位要统一换算)。

- 红笔:醒目标记自己独特的疑问或课堂迸发的解题灵感。

- 专属“错题银行”: 准备特别笔记本,不仅抄录错题,更用蓝笔清晰写出错误步骤,旁边用红笔醒目订正,并附上简短“错因诊断”(如:“计算进位漏掉了”、“题意理解偏差”),每周复习一次“存款”,错误变成宝贵经验。

- 解题思路“画”出来: 面对复杂应用题,引导孩子拒绝空想,教会他们用画线段图、简易表格或图形来梳理数量关系,例如追击问题,画出两人位置和速度箭头,关系瞬间清晰,抽象文字化为直观路径。

心态卡点?点燃兴趣,自信自然来敲门!

- 小目标,大动力: 帮助孩子设定清晰、可达成的短期目标,如“本周应用题正确率达到80%”或“掌握混合运算顺序”,每实现一个小目标,及时给予具体肯定(“你这周特别注意了运算顺序,全对!思路真清晰”),积累成功体验。

- 让数学“活”在生活里: 购物算折扣、旅行规划路线、烘焙计算配比……把数学变成日常游戏,问孩子:“买三送一相当于打几折?”、“按地图比例,我们到公园实际要走多远?”知识在运用中焕发生命力。

- 专注力“25分钟挑战”: 采用番茄工作法原理,设定25分钟专注数学时间,使用计时器,期间不喝水不走动,时间到后休息5分钟,短时高效远胜拖拉磨蹭,逐步提升专注耐力。

- 拥抱“思考的弯路”: 当孩子解题卡壳,避免直接告知答案,用启发式提问:“已知条件都用上了吗?”、“试试反过来思考?”、“画图能不能帮上忙?”,肯定其思考过程的价值:“你刚才尝试的方法很有创意,虽然结果不对,但方向是对的!”保护探索勇气。

数学世界的钥匙,往往藏在耐心探索和科学方法中。 当孩子理解概念本质、善用笔记工具、怀抱积极心态,那些曾令人望而生畏的符号与公式,终将化作他探索世界的有力翅膀,就帮孩子准备好他的铅笔和草稿纸吧,满分的风景,正在踏实前行的每一步路上悄然展开。

发表评论