小学掉坑的数学题怎么做?资深老师教你巧妙避坑!

看到孩子数学作业本上鲜红的叉号,不少家长都经历过这样的困惑:“题目看起来不难,怎么又做错了?”这些看似简单却容易出错的“坑题”,往往成为小学生数学路上的小绊脚石,别担心,掌握正确的方法,这些“坑”完全可以轻松跨越!

认清“坑”的真面目:常见错误类型

-

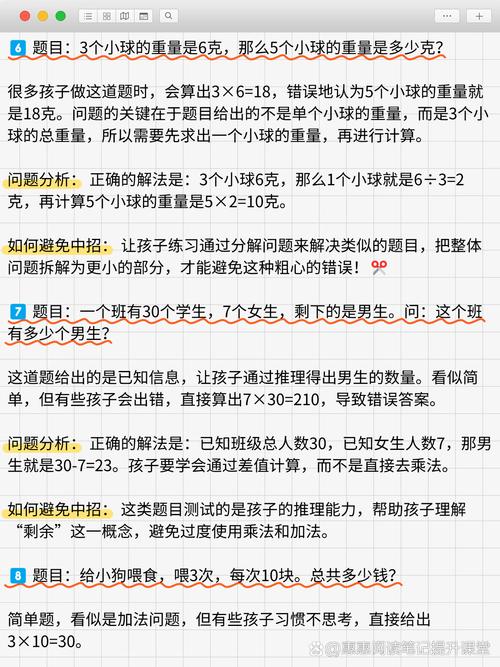

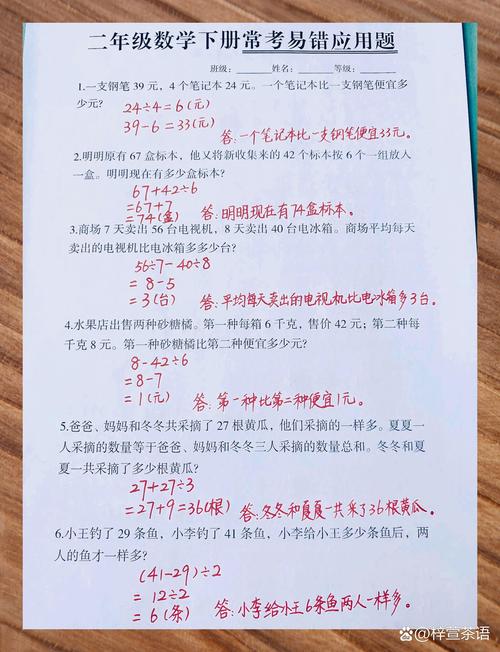

审题不细,掉进“文字陷阱”

- 典型表现: 忽略关键词(如“至少”、“最多”、“除”和“除以”的区别),误解问题情境(如将“往返”路程算成单程)。

- 实例: “一条路长100米,每隔5米种一棵树(两端都种),一共需要多少棵树?” 孩子容易直接用100÷5=20(棵),忽略了“两端都种”意味着间隔数+1,正确答案是21棵。

-

概念模糊,基础不牢

- 典型表现: 对基本概念、公式、单位理解不透彻,凭感觉做题。

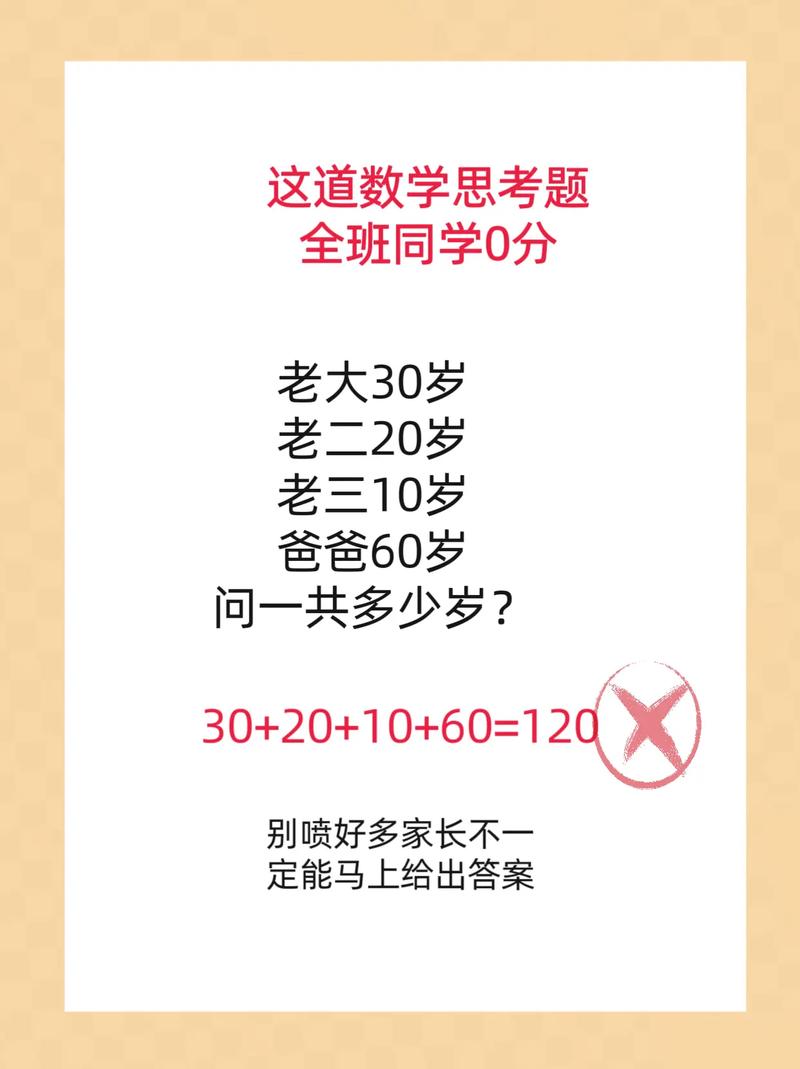

- 实例: 年龄差问题:“小明今年8岁,他爸爸35岁,多少年后爸爸的年龄是小明的2倍?” 误以为年龄差会变,直接用(35-8)÷(2-1)=27年,实际上年龄差永远不变(35-8=27岁),设x年后:(35+x) = 2*(8+x) → x=19年。

-

思维定式,缺乏灵活

- 典型表现: 习惯用某种固定模式解题,遇到变式就束手无策,或想当然地认为某个条件存在。

- 实例: 图形题中,看到一个类似直角的角就默认是90度进行计算(题目可能并未标注直角),或者看到“平均”就只会除法,忽略其他可能性。

掌握“避坑”金钥匙:实用解题策略

-

审题:慢读、圈画、转化

- 慢读三遍: 第一遍通读,第二遍逐字逐句抠关键信息(特别是“不”、“除”、“增加/减少到/了”等),第三遍确认问题到底问什么。

- 圈画重点: 用笔圈出数字、单位、关键词(“最大”、“最小”、“剩下”、“一共”等)、限制条件。

- 情境转化: 把抽象文字描述在脑中或草稿纸上转化成直观图示、表格或简单的数量关系式,比如行程问题画线段图,年龄问题列时间轴。

-

夯实基础:理解胜过记忆

- “为什么”比“是什么”重要: 不满足于记住公式,引导孩子思考公式是怎么来的?每一步计算代表什么实际意义?长方形面积为什么是长×宽?用单位面积小方块摆一摆就明白了。

- 单位意识要强: 计算前统一单位(如米/厘米、时/分),计算结果带上单位,并检查单位是否符合实际(如速度单位是米/秒还是千米/时?)。

- 利用生活经验验证: 答案是否符合常理?买3支笔花了300元?显然不合理,可能单位弄错或计算错误。

-

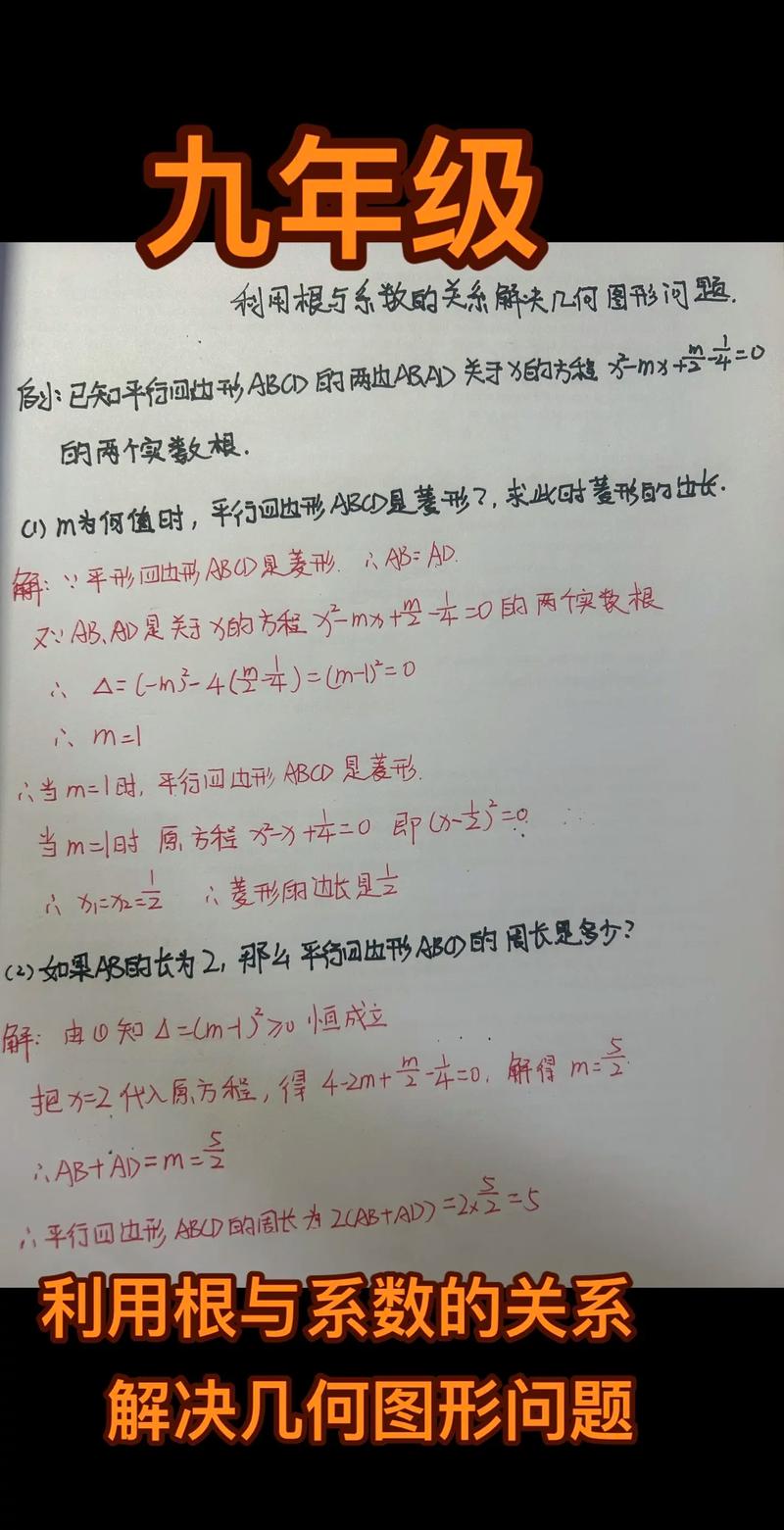

突破定式:多角度思考,动手尝试

- 一题多解: 鼓励孩子尝试不同的解题思路,鸡兔同笼”问题,可以用列表法、假设法、方程法,比较哪种更清晰。

- 动手操作: 对于空间、排列组合等问题,用实物(小方块、硬币)摆一摆,或画示意图辅助思考,避免凭空想象出错。

- 逆向思维: 从问题或答案出发,倒推需要什么条件,特别是选择题,可以代入选项验证。

- 警惕“想当然”: 图形题中,没有明确标注的角度、边长关系,不能默认,题目没给的信息,不能自己添加。

-

检查:不可或缺的最后防线

- 计算复查: 简单计算也要重新算一遍,或换种算法验证(如乘法用除法验算)。

- 代入检验: 把算出的答案代回原题条件和问题中,看是否完全符合、逻辑是否自洽。

- 估算判断: 先大致估算结果范围,看最终答案是否在这个合理区间内。

给家长和孩子的贴心建议

- 心态放平,把“坑”当“梯”: 出错不是坏事,每一次掉“坑”都是发现知识漏洞、锻炼思维的好机会,重点在于分析错因,避免再犯。

- 建立专属“错题宝典”: 认真记录掉过“坑”的题目(抄题+错误答案+详细正确步骤+错误原因分析),定期回顾复习,效果显著。

- 重视过程,淡化结果: 关注孩子解题时的思考过程是否清晰、方法是否合理,比单纯追求答案正确更重要。

- 日常渗透数学思维: 购物算账、规划时间、丈量物品……生活中处处是数学应用的场景,多引导孩子观察、提问、思考。

面对数学题里的“坑”,真正的法宝不是提前知晓所有陷阱,而是练就火眼金睛的审题能力、扎实通透的概念理解、灵活多变的解题策略和严谨细致的检查习惯,当孩子学会这些,那些曾经让人头疼的“坑题”,终将成为他们数学思维成长的坚实阶梯——毕竟,掉过的坑,填平了就是最稳的路。

王老师(小学数学教研组组长,15年一线教学经验):教了这么多年书,粉笔灰里摸爬滚打,最深的体会是:孩子数学思维不是教出来的,是“悟”出来的,与其盯着分数焦虑,不如每天抽十分钟,让孩子讲讲“这道题你是怎么想的?” 听见他们小脑瓜转动的咔嗒声,比满分卷子更珍贵。

发表评论